Cidades Mortas [conto]

Monteiro Lobato

Cidades Mortas

[conto]

São Paulo, 2012

© Editora Globo, 2012

© Monteiro Lobato sob licença da Monteiro Lobato Licenciamentos, 2012

Todos os direitos reservados.

Nenhuma parte desta obra pode ser apropriada e estocada em sistema de banco de dados ou processo similar, em qualquer forma ou meio, seja eletrônico, de fotocópia, gravação etc. sem a permissão dos detentores dos copyrights.

Publicado originalmente no livro "Cidades Mortas" (Globo, 2009), de Monteiro Lobato.

Edição: Luciane Ortiz de Castro

Edição de Arte: Adriana Bertolla Silveira

Edição Digital: Erick Santos Cardoso

Consultoria e pesquisa: Marcia Camargos e Vladimir Sacchetta

Preparação de texto: Página Ímpar

Revisão: Cláudia Cantarin, Margô Negro e Márcio Guimarães de Araújo

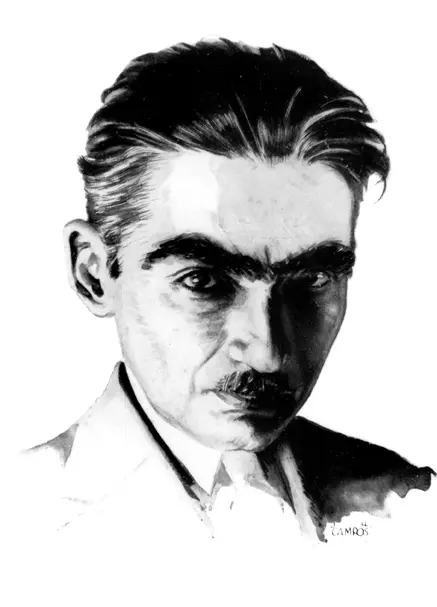

Ilustração de J. U. Campos: Arquivo Família Monteiro Lobato

Editora Globo S.A.

Av. Jaguaré, 1.485 – Jaguaré

São Paulo – SP – 05346-902 – Brasil

www.globolivros.com.br

Índice

Capa

Folha de Rosto

Créditos

Monteiro Lobato

Cidades Mortas 1906

Monteiro Lobato

Monteiro Lobato, por J.U. Campos.

Homem de múltiplas facetas, José Bento Monteiro Lobato passou a vida engajado em campanhas para colocar o país no caminho da modernidade. Nascido em Taubaté, interior paulista, no ano de 1882, celebrizou-se como o criador do Sítio do Picapau Amarelo, mas sua atuação extrapola o universo da literatura infantojuvenil, gênero em que foi pioneiro.

Apesar da sua inclinação para as artes plásticas, cursou a Faculdade do Largo São Francisco, em São Paulo, por imposição do avô, o Visconde de Tremembé, mas seguiu carreira por pouco tempo. Logo trocaria o Direito pelo mundo das letras, sem deixar de lado a pintura nem a fotografia, outra de suas paixões.

Colaborador da imprensa paulista e carioca, Lobato não demoraria a suscitar polêmica com o artigo “Velha praga”, publicado em 1914 em O Estado de S. Paulo. Um protesto contra as queimadas no Vale do Paraíba, o texto seria seguido de “Urupês”, no mesmo jornal, título dado também ao livro que, trazendo o Jeca Tatu, seu personagem símbolo, esgotou 30 mil exemplares entre 1918 e 1925. Seria, porém, na Revista do Brasil, adquirida em 1918, que ele lançaria as bases da indústria editorial no país. Aliando qualidade gráfica a uma agressiva rede de distribuição, com vendedores autônomos e consignatários, ele revoluciona o mercado livreiro. E não para por aí. Lança, em 1920, A menina do narizinho arrebitado, a primeira da série de histórias que formariam gerações sucessivas de leitores. A infância ganha um sabor tropical, temperado com pitadas de folclore, cultura popular e, principalmente, muita fantasia.

Em 1926, meses antes de partir para uma estada como adido comercial junto ao consulado brasileiro em Nova York, Lobato escreve O presidente negro. Neste seu único romance prevê, através das lentes do “porviroscópio”, um futuro interligado pela rede de computadores.

De regresso dos Estados Unidos após a Revolução de 30, investe no ferro e no petróleo. Funda empresas de prospecção, mas contraria poderosos interesses multinacionais que culminam na sua prisão, em 1941. Indultado por Vargas, continuou perseguido pela ditadura do Estado Novo, que mandou apreender e queimar seus livros infantis.

Depois de um período residindo em Buenos Aires, onde chegou a fundar duas editoras, Monteiro Lobato morreu em 4 de julho de 1948, na cidade de São Paulo, aos 66 anos de idade. Deixou, como legado, o exemplo de independência intelectual e criatividade na obra que continua presente no imaginário de crianças, jovens e adultos.

Cidades mortas

1906

A quem em nossa terra percorre tais e tais zonas, vivas outrora, hoje mortas, ou em via disso, tolhidas de insanável caquexia, uma verdade, que é um desconsolo, ressurte de tantas ruínas: nosso progresso é nômade e sujeito a paralisias súbitas. Radica-se mal. Conjugado a um grupo de fatores sempre os mesmos, reflui com eles duma região para outra. Não emite peão. Progresso de cigano, vive acampado. Emigra, deixando atrás de si um rastilho de taperas.

A uberdade nativa do solo é o fator que o condiciona. Mal a uberdade se esvai, pela reiterada sucção de uma seiva não recomposta, como no velho mundo, pelo adubo, o desenvolvimento da zona esmorece, foge dela o capital – e com ele os homens fortes, aptos para o trabalho. E lentamente cai a tapera nas almas e nas coisas.

Em São Paulo temos perfeito exemplo disso na depressão profunda que entorpece boa parte do chamado Norte.

Ali tudo foi, nada é. Não se conjugam verbos no presente. Tudo é pretérito.

Umas tantas cidades moribundas arrastam um viver decrépito, gasto em chorar na mesquinhez de hoje as saudosas grandezas de dantes.

Pelas ruas ermas, onde o transeunte é raro, não matracoleja sequer uma carroça; de há muito, em matéria de rodas, se voltou aos rodízios desse rechinante símbolo do viver colonial – o carro de boi. Erguem-se por ali soberbos casarões apalaçados, de dois e três andares, sólidos como fortalezas, tudo pedra, cal e cabiúna; casarões que lembram ossaturas de megatérios donde as carnes, o sangue, a vida para sempre refugiram.

Vivem dentro, mesquinhamente, vergônteas mortiças de famílias fidalgas, de boa prosápia entroncada na nobiliarquia lusitana. Pelos salões vazios, cujos frisos dourados se recobrem da pátina dos anos e cujo estuque, lagarteado de fendas, esboroa à força de goteiras, paira o bafio da morte.

1 comment