Bells streng wissenschaftliches Vorgehen stand Pate für Deduktion und forensische Methodik in den vier Romanen und 56 Kurzgeschichten um den hageren Gentleman-Detektiv. Professor Bell beriet die Polizei bei der Verbrechensaufklärung, ohne in den offiziellen Berichten oder in den Zeitungen erwähnt werden zu wollen. Die Ähnlichkeit zu Holmes ist augenfällig. Wirklich war in den Geschichten die Fiktion der Realität voraus, denn wissenschaftliche Arbeitsweise, genaue Tatortuntersuchung und analytisch-rationales Vorgehen waren der Kriminalistik jener Tage neu. Man urteilte nach Augenschein und entwarf Theorien, wobei die Beweisführung nicht ergebnisoffen geführt wurde, sondern lediglich jene Theorien belegen sollte. Zweifellos hat die Popularität der Erlebnisse von Holmes und Watson den Aufstieg der realen Forensik in der Verbrechensaufklärung unterstützt.

Ein weiterer interessanter Aspekt der Erzählungen betrifft Conan Doyles Neigung, seine eigenen Ansichten einzuarbeiten. Zwar bevorzugte er zu diesem Zweck andere Schaffenszweige, aber es finden sich gesellschaftliche und moralische Meinungen, wenn Holmes etwa Verbrecher entkommen lässt, weil er meint, dass eine Tat gerecht gewesen oder jemand bereits durch sein Schicksal genug gestraft sei. Gelegentlich ist dabei festzustellen, dass er Angehörige niedriger Stände gleichgültiger behandelt als die Vertreter der „guten Gesellschaft“.

Fiktive Biografien des Detektivs, Bühnenstücke, Verfilmungen und zahllose Nachahmungen, darunter nicht selten Satiren, von denen Conan Doyle mit „Wie Watson den Trick lernte“ 1923 selbst eine verfasste, künden von der ungebrochenen Beliebtheit des kriminalistischen Duos, ohne das die Weltliteratur weniger spannend wäre.

I. Teil. Der Mord in Birlstone

1. Kapitel. Die Warnung

»Ich bilde mir ein, –« sagte ich.

»Ich würde mir nichts einbilden,« unterbrach mich Sherlock Holmes spöttisch.

Ich bin sicherlich einer der fügsamsten und geduldigsten Menschen dieser Welt, aber dieser Ausfall meines Freundes brachte mein Blut doch ein wenig in Wallung.

»Mein lieber Holmes,« antwortete ich mit aller Schärfe, derer ich fähig bin, »Sie sind manchmal unleidlich.«

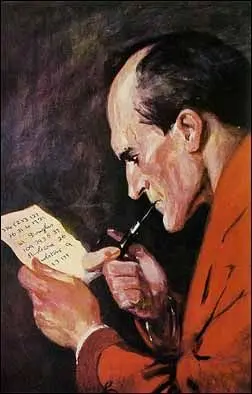

Er war so sehr in Gedanken vertieft, daß er meinen Einwand völlig überhörte. Den Kopf in die Hände gestützt, das unberührte Frühstück vor sich, starrte er auf einen Streifen Papier, den er soeben einem Kuvert entnommen hatte. Dann ergriff er das Kuvert, hielt es ans Licht und prüfte es sorgfältig, sowohl die Vorderseite wie die Klappe.

»Es ist Porlocks Handschrift,« murmelte er nachdenklich; »unverkennbar, obwohl ich sie erst zweimal gesehen habe. Er schreibt das E wie das griechische Eta, mit einem seltsamen Schnörkel darüber; wenn der Brief von Porlock ist, muß es eine Sache von höchster Wichtigkeit sein.«

Diese halb im Selbstgespräch geäußerten Worte waren eigentlich nicht an mich gerichtet, aber mein Verdruß schwand über dem Interesse, das sie in mir erweckten.

»Und wer, wenn ich fragen darf, ist Porlock?«

»Porlock, mein lieber Watson, ist ein Deckname, nichts weiter als ein einfaches Unterscheidungswort, aber dahinter steckt eine äußerst gewandte und schwer faßbare Persönlichkeit. In einem seiner früheren Briefe hat er mir ganz offen mitgeteilt, daß es nicht sein Name sei und mir zu verstehen gegeben, daß er allen Nachforschungen, ihn in unserer Millionenstadt aufzuspüren, trotzen würde. Porlock ist mir wichtig, nicht wegen seiner selbst, sondern wegen seiner Beziehungen zu einem bedeutenden Manne. Zu diesem steht er in einem Verhältnis, etwa wie der Lotsenfisch zum Hai oder der Schakal zum Löwen. Die beiden stellen eine Vereinigung des Unbedeutenden mit dem Schrecklichen dar. Nicht bloß schrecklich, mein lieber Watson, sondern unheildrohend im höchsten Grade. In diesem Zusammenhang ist Porlock in meinen Gesichtskreis getreten. Habe ich Ihnen nicht schon von Professor Moriarty erzählt?«

»Dem bekannten wissenschaftlichen Verbrecher, der in der Unterwelt dieser Stadt ebenso berühmt ist wie –«

»Sie machen mich erröten, Watson«, murmelte Holmes, bescheiden abwehrend.

»Ich wollte sagen, wie er dem großen Publikum unbekannt ist.«

»Sehr geschickt, äußerst geschickt. Sie entwickeln neuerdings einen überraschend, schelmischen Humor, lieber Watson, gegen den ich noch nicht gewappnet bin. Wenn Sie aber Moriarty einen Verbrecher nennen, so begehen Sie damit im Sinne des Gesetzes eine Beleidigung, und darin gerade liegt der eigenartige Reiz der ganzen Sache. Der größte Bösewicht aller Zeiten, der Organisator teuflischer Verbrechen, das geistige Haupt der Unterwelt – ein Kopf, der ein ganzes Volk zum Guten oder Bösen lenken könnte, das ist das Bild des Mannes. Aber so hoch ist er über jeden Verdacht, selbst über schüchterne Kritik erhaben, so bewunderungswürdig weiß er seine Handlungen zu bemänteln und sich selbst im Dunkeln zu halten, daß er Sie wegen der paar Worte, die sie eben geäußert haben, vors Gericht schleppen könnte, und daß ihm dieses zweifellos Ihre volle Jahrespension als Entschädigung für die erlittene Ehrenkränkung zusprechen würde. Ist er doch der gefeierte Autor der ›Dynamik eines Asteroiden‹, eines Werkes, das sich zu den höchsten Höhen der Mathematik erhebt, so daß behauptet wird, es gäbe keinen Menschen in der Fachpresse, der fähig wäre, es zu begutachten. Einen solchen Mann darf man nicht ungestraft beleidigen. Der ehrabschneidende Arzt und der gekränkte Professor – das wären die Rollen, die ihr beide vor Gericht spielen würdet. Darin liegt Genie, Watson.

1 comment