Domaine public

ROBERT DESNOS

DOMAINE

PUBLIC

GALLIMARD

AVANT-PROPOS

« Jamais l'aube à grands cris bleuissant les lavoirs... »

« Comme une main, à l'instant de la mort, se crispe, mon cœur

se serre... »

« La dernière goutte de vin s'allume au fond du verre où vient

d'apparaître un château... »

On pourrait presque dire au lecteur de ce livre : ouvrez au

hasard et lisez. Il n'est commencement ni fin à ce fleuve de mots

qui roule, morceaux miroitants et tout vifs de quel grand opéra

intérieur, tant de cris, de confidences, de rêves, d'histoires, de

jeux et de chansons. A chaque fois tout dire, et l'impatience de

tout dire, en un seul poème cent fois recommencé : telle est la loi

de cette poésie qui ne veut pas connaître l'économie, la réserve, l'exploitation des moyens. Abondance et générosité. C'est ce qui frappe

d'abord, avec la virtuosité, dans la poésie de Robert Desnos.

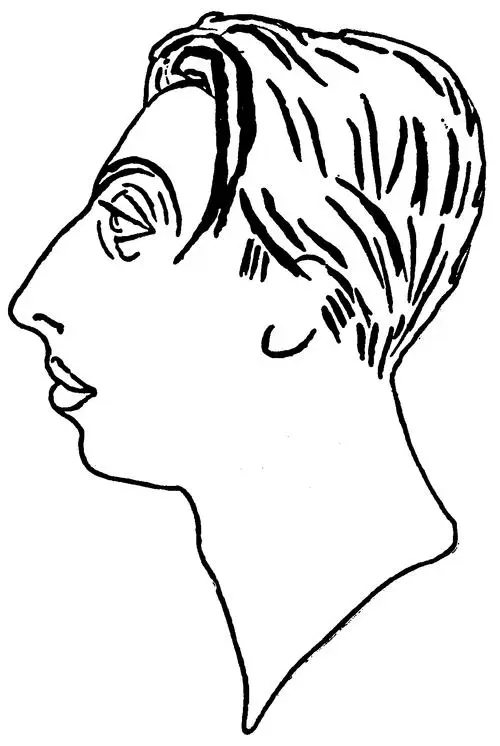

Il y avait en lui la passion (qu'on regarde ce portrait peint

jadis par Malkine du poète à vingt-cinq ans, cette bouche, ces

yeux). La passion, c'est-à-dire un goût violent pour toutes les

choses du monde – celles de l'amour et de l'amitié, de la parole

et du vin, aussi bien que celles qu'on appelle rues, ciel, arbres

et leurs couleurs, leurs odeurs et leurs bruits – toutes ces choses

qu'il a tant aimées. Aussi, un goût non moins violent pour les

mots qui les nomment : il était de ceux pour qui les choses n'existent

tout à fait qu'à travers les mots, pour qui vivre suppose constamment cette double expérience du sentir et du dire. C'est que, par

les mots, leurs combinaisons et leurs jeux aux infinis pouvoirs

générateurs, on dit le monde mais aussi on le recrée selon son

rêve. Puissances du désir, les mots sont l'instrument de la plus

grande liberté. Et, toute sa vie, cet homme qui aimait tant la

réalité, la plus quotidienne, a revendiqué en même temps le droit

de s'en évader et de lui en opposer une autre, celle de tous les

délires, de tous les vertiges, c'est-à-dire de tous les possibles.

De tant de fièvre, de tant d'avidité à vivre sur tous les plans

– assez désespérée – et à retenir de tout les plus brillantes paillettes dans le filet des mots, il nous reste ce grand monologue

lyrique, nombreux et divers – aussi divers que les expériences

de sa vie – qui a duré vingt-cinq ans et que seule a arrêté la mort

la plus injuste. Ce livre en contient le témoignage essentiel.

« Une de mes ambitions est moins de faire maintenant de la

poésie, rien n'est moins rare, que des poèmes dont mes camarades

et moi, vers 1920, nous niions la réalité, admettant alors que, de

la naissance à la mort, un grand poème s'élaborait dans le subconscient du poète qui ne pouvait en révéler que des fragments

arbitraires. Je pense aujourd'hui que l'art (ou, si l'on veut, la

magie) qui permet de coordonner l'inspiration, le langage et

l'imagination, offre à l'écrivain un plan supérieur d'activité... »,

écrivait, il y a dix ans, Robert Desnos en postface à Fortunes.

Comme beaucoup d'autres poètes de sa génération, Desnos, la

grande aventure passée (celle de sa première jeunesse, qui se

confond avec celle du surréalisme), s'inquiétait d'une œuvre plus

élaborée, plus concertée, plus soutenue par une volonté d'organisation. Après les « mots en liberté », après la part faite au

hasard dans des textes plus ou moins automatiques, après tant

de « sommeils », de délires et de vagabondages, il était naturel

que ce poète dont le souci expérimental est manifeste (on lira

dans ce recueil plusieurs pages qui en font foi) demande un jour

aux recettes traditionnelles de lui apporter de nouvelles chances.

Aussi bien, rien ne sert de moquer l'art : il s'agit peut-être non

pas de l'ignorer, comme certains l'ont cru, mais de le dépasser,

et « ce n'est pas la poésie qui doit être libre, c'est le poète », comme

il le dira encore dans État de veille.

De fait, en sa maturité, Robert Desnos s'avançait sur des voies

nouvelles, à première vue opposées : celle de la poésie populaire

et en même temps celle de poèmes d'une forme savante, parfois

précieuse, d'allure seiziémiste. A la recherche d'un langage plus

universel, il ne craignait pas d'interroger les formes éprouvées,

les modèles du passé. « Villon, Gérard de Nerval, Gongora... »,

répétera-t-il encore dans les presque dernières pages que nous

avons de lui. La Complainte de Fantomas et telles chansons qui

rappellent invinciblement celles qu'on chante le dimanche aux

carrefours (on en trouvera ici quelques-unes d'inédites) ; d'autre

part, tels parfaits sonnets de Contrée. Sont-ce là, pour nous

déconcerter, produits antithétiques de cet art « qui permet de coordonner l'inspiration, le langage et l'imagination » ? Faut-il y

voir une forme de poésie « supérieure », parce que plus volontaire, à celle de ces poèmes-confidences épars un peu partout

dans ses livres, qu'ils s'appellent A la Mystérieuse ou Les

Ténèbres – monologues haletants, obsédés, à la fois familiers

et oratoires, et comme dictés les yeux fermés un soir d'exceptionnelle exaltation par un homme aux prises avec les lieux communs

redoutables de la liberté, de la révolte, de l'amour et de la mort ?

Enfin, d'une façon plus générale – on peut se le demander devant

tant d'expériences diverses et c'est se demander en même temps

ce qui fait la force et l'efficacité de cette poésie – où est le plus vif

de Desnos ? Dans les grandes proses de La Liberté ou l'Amour !,

dans les jeux de Rrose Sélavy, dans les strophes romantiques

de The Night of loveless Nights, dans les récits burlesques des

Sans Cou, ou dans ces brefs poèmes si directs et si nus, notations d'avant le sommeil, recueillis dans État de veille ?

La vérité, c'est qu'à travers tant d'inflexions différentes, cette

voix (et ce mot n'est pas une image : Desnos, comme Prévert,

parle souvent plutôt qu'il n'écrit), cette voix est toujours la même,

chargée des mêmes sollicitations qui s'y pressent et s'y confondent :

celle qui vient de sa volonté d'objectivité dans le récit (la plupart des poèmes de Desnos ébauchent une histoire, avec ce ton

même d'évidence impérieuse propre aux grands romanciers

populaires du XIXe siècle. On me dira : il en joue, usant des

vertus poétiques de ce ton comme d'un instrument de merveilleux.

Je ne suis pas du tout sûr qu'il ne fasse qu'en jouer) et celle de

son besoin de lyrisme, d'effusion la plus subjective ; celles d'un

esprit qui avait le goût du réalisme, du picaresque, du « fait-divers » – du parler populaire, de ses inventions qui ne doivent

qu'à l'expérience (et qui put le satisfaire, un moment, dans le

métier de journaliste, même, on le sait, dans la rédaction de slogans publicitaires pour la Radio) en même temps que le goût du

magique, de l'hermétique, du métaphysique – du grand style,

de l'éloquence et de la rhétorique ; celles d'un érotisme aigu et

celles d'une sentimentalité d'adolescent, à travers lesquels toujours apparaît la même nostalgie d'un fantôme de femme jamais

nommée, aussi violemment désirée qu'idéalisée.

On pourrait dénombrer longuement les appels contradictoires

auxquels semble obéir cette voix. Pourtant, à bien l'écouter, oui,

elle est toujours la même. Ce qui en fait l'identité, et ce qui fait

l'unité de cette œuvre aux directions multiples et comme s'égarant,

s'affolant, aimantées par une secrète nécessité d'ambivalence –

œuvre inégale en ses accomplissements, manifestement imparfaite, parce que se refusant presque toujours au cerne d'un contour

– c'est cette véhémence qui l'anime et l'emporte, c'est ce grand

mouvement qui la pousse à chaque fois à tout contenir et à tout

livrer, à tout mettre en question et à tout résoudre. Nous le disions

tout à l'heure. Somnambule inspiré, Robert Desnos, dans chacun

de ses poèmes, fait jaillir des mots une espèce d'électricité qui

nous éblouit. Nous ne pensons plus alors à lui demander raison

de quelque chose, à lui parler ordre ou rigueur. Nous subissons

sa poésie, parce qu'elle est la poésie, c'est-à-dire, d'abord, un

libre jeu des mots par l'effet duquel apparaît, un moment, une

réalité nouvelle et plausible. Et « la poésie peut parler de tout

en toute liberté », écrit-il encore quelque part. Peu importe si, à

quarante ans, Desnos révisait la définition proposée un moment

par lui-même : « Un grand poème qui, de la naissance à la mort,

s'élabore dans le subconscient du poète qui ne peut en révéler

que des fragments arbitraires. » Elle reste la définition la plus

valable de sa propre poésie. « Un grand poème », c'est-à-dire un

seul poème dont le lecteur détient seulement des « fragments arbitraires », avec le sentiment parfois, peut-être, qu'il n'a pas tous

les éléments du contexte mais aussi avec l'émerveillement de

découvrir le brusque jet d'une eau dont il ignore le cheminement

souterrain. Cet émerveillement qui est celui d'un secret entrevu

– comme d'un rideau un moment levé sur la scène où se nouent

les péripéties d'un drame dont nous ne savons ni les prémisses

ni la conclusion – peu de poésie nous le donne comme celle de

Robert Desnos.

Robert Desnos est né le 4 juillet 1900, à Paris, non loin de la

Bastille. Son père était mandataire aux Halles. Jeune, il habita

surtout le quartier Saint-Martin, ce quartier dont le décor, les

noms des monuments et des rues reviennent souvent dans ses

poèmes, comme les clefs d'un univers enchanté : celui d'une jeunesse ardente, curieuse de tout, aussi bien que libre de tout. Le

jeune homme essaie divers métiers, se promène, lit, commence

à écrire et à noter soigneusement ses rêves.

En 1917 – il a dix-sept ans – il publie ses premiers poèmes

dans des revues. Deux ans plus tard, en 1919 : Le Fard des Argonautes, L'Ode à Coco, qu'il reprendra plus tard dans Corps et

Biens.

1 comment