Kleider machen Leute

Gottfried Keller

Kleider machen Leute

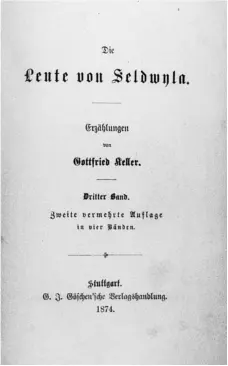

Stuttgart 1874

Herausgegeben von Joseph Kiermeier-Debre

Deutscher Taschenbuch Verlag

Originalausgabe 1997

© Deutscher Taschenbuch Verlag GmbH & Co. KG, München

Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist nur mit Zustimmung des Verlags zulässig. Das gilt insbesondere

für Vervielfältigungen, Übersetzungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

eBook ISBN 978-3-423-40350-4 (epub)

ISBN der gedruckten Ausgabe 978-3-423-02617-8

Ausführliche Informationen über unsere Autoren und Bücher finden Sie auf unserer Website

www.dtv.de

Der Nachdruck des Textes folgt originalgetreu der Erstausgabe von 1874.

Die Originalpaginierung wird im fortlaufenden Text vermerkt.

Der Anhang gibt Auskunft zu Autor und Werk.

An einem unfreundlichen Novembertage wanderte ein armes Schneiderlein auf der Landstraße nach Goldach, einer kleinen reichen

Stadt, die nur wenige Stunden von Seldwyla entfernt ist. Der Schneider trug in seiner Tasche nichts, als einen Fingerhut,

welchen er, in Ermangelung irgend einer Münze, unablässig zwischen den Fingern drehte, wenn er der Kälte wegen die Hände in

die Hosen steckte, und die Finger schmerzten ihm ordentlich von diesem Drehen und Reiben, denn er hatte wegen des Fallimentes

irgend eines Seldwyler Schneidermeisters seinen Arbeitslohn mit der Arbeit zugleich verlieren und auswandern müssen. Er hatte

noch nichts gefrühstückt, als einige Schneeflocken, die ihm in den Mund geflogen, und er sah noch weniger ab, wo das geringste

Mittagsbrod herwachsen sollte. Das Fechten fiel ihm äußerst schwer, ja schien ihm gänzlich unmöglich, weil er über seinem

schwarzen Sonntagskleide, welches sein einziges war, einen weiten dunkelgrauen Radmantel trug, mit schwarzem Sammt ausgeschlagen,

der seinem Träger |10| ein edles und romantisches Aussehen verlieh, zumal dessen lange schwarze Haare und Schnurrbärtchen

sorgfältig gepflegt waren und er sich blasser aber regelmäßiger Gesichtszüge erfreute.

Solcher Habitus war ihm zum Bedürfniß geworden ohne daß er etwas Schlimmes oder Betrügerisches dabei im Schilde führte; vielmehr

war er zufrieden, wenn man ihn nur gewähren und im Stillen seine Arbeit verrichten ließ; aber lieber wäre er verhungert, als

daß er sich von seinem Radmantel und von seiner polnischen Pelzmütze getrennt hätte, die er ebenfalls mit großem Anstand zu

tragen wußte.

Er konnte deshalb nur in größeren Städten arbeiten, wo solches nicht zu sehr auffiel; wenn er wanderte und keine Ersparnisse

mitführte, gerieth er in die größte Noth. Näherte er sich einem Hause, so betrachteten ihn die Leute mit Verwunderung und

Neugierde und erwarteten eher alles andere, als daß er betteln würde; so erstarben ihm, da er überdies nicht beredt war, die

Worte im Munde, also daß er der Märtyrer seines Mantels war und Hunger litt, so schwarz wie des letzteren Sammetfutter.

Als er bekümmert und geschwächt eine Anhöhe hinauf ging, stieß er auf einen neuen und bequemen Reisewagen, welchen ein herrschaftlicher

Kutscher in Basel abgeholt hatte und seinem Herrn überbrachte, |11| einem fremden Grafen, der irgendwo in der Ostschweiz auf

einem gemietheten oder angekauften alten Schlosse saß. Der Wagen war mit allerlei Vorrichtungen zur Aufnahme des Gepäckes

versehen und schien deswegen schwer bepackt zu sein, obgleich alles leer war. Der Kutscher ging wegen des steilen Weges neben den Pferden, und als er oben angekommen den Bock

wieder bestieg, fragte er den Schneider, ob er sich nicht in den leeren Wagen setzen wolle. Denn es fing eben an zu regnen

und er hatte mit einem Blicke gesehen, daß der Fußgänger sich matt und kümmerlich durch die Welt schlug.

Derselbe nahm das Anerbieten dankbar und bescheiden an, worauf der Wagen rasch mit ihm von dannen rollte und in einer kleinen

Stunde stattlich und donnernd durch den Thorbogen von Goldach fuhr. Vor dem ersten Gasthofe, zur Waage genannt, hielt das

vornehme Fuhrwerk plötzlich, und alsogleich zog der Hausknecht so heftig an der Glocke, daß der Draht beinahe entzwei ging.

Da stürzten Wirth und Leute herunter und rissen den Schlag auf; Kinder und Nachbaren umringten schon den prächtigen Wagen,

neugierig, welch’ ein Kern sich aus so unerhörter Schaale enthülsen werde, und als der verdutzte Schneider endlich hervorsprang

in seinem Mantel, blaß und schön und schwermüthig zur Erde blickend, schien |12| er ihnen wenigstens ein geheimnißvoller Prinz

oder Grafensohn zu sein. Der Raum zwischen dem Reisewagen und der Pforte des Gasthauses war schmal und im Uebrigen der Weg

durch die Zuschauer ziemlich gesperrt. Mochte es nun der Mangel an Geistesgegenwart oder an Muth sein, den Haufen zu durchbrechen

und einfach seines Weges zu gehen, – er that dieses nicht, sondern ließ sich willenlos in das Haus und die Treppe hinangeleiten und bemerkte

seine neue seltsame Lage erst recht, als er sich in einen wohnlichen Speisesaal versetzt sah und ihm sein ehrwürdiger Mantel

dienstfertig abgenommen wurde.

Der Herr wünscht zu speisen? hieß es, gleich wird servirt werden, es ist eben gekocht!

Ohne eine Antwort abzuwarten lief der Waagwirth in die Küche und rief: In’s drei Teufels Namen! Nun haben wir nichts als Rindfleisch

und die Hammelskeule! Die Rebhuhnpastete darf ich nicht anschneiden, da sie für die Abendherren bestimmt und versprochen ist.

So geht es! Den einzigen Tag, wo wir keinen Gast erwarten und nichts da ist, muß ein solcher Herr kommen! Und der Kutscher

hat ein Wappen auf den Knöpfen und der Wagen ist wie der eines Herzogs! und der junge Mann mag kaum den Mund öffnen vor Vornehmheit!

Doch die ruhige Köchin sagte: Nun, was ist denn |13| da zu lamentiren, Herr? Die Pastete tragen Sie nur kühn auf, die wird

er doch nicht aufessen! Die Abendherren bekommen sie dann portionenweise, sechs Portionen wollen wir schon noch herausbringen!

„Sechs Portionen? Ihr vergeßt wohl, daß die Herren sich satt zu essen gewohnt sind!“ meinte der Wirth, allein die Köchin fuhr

unerschüttert fort: „Das sollen sie auch! Man läßt noch schnell ein halbes Dutzend Cotelettes holen, die brauchen wir so wie so für den Fremden, und was er übrig läßt, schneide ich in kleine Stückchen

und menge sie unter die Pastete da lassen Sie nur mich machen!“

Doch der wackere Wirth sagte ernsthaft: „Köchin, ich habe Euch schon einmal gesagt, daß dergleichen in dieser Stadt und in

diesem Hause nicht angeht! Wir leben hier solid und ehrenfest und vermögen es!“

„Ei der Tausend, ja, ja! rief die Köchin endlich etwas aufgeregt, wenn man sich dann nicht zu helfen weiß, so opfere man die

Sache! Hier sind zwei Schnepfen, die ich den Augenblick vom Jäger gekauft habe, die kann man am Ende der Pastete zusetzen!

Eine mit Schnepfen gefälschte Rebhuhnpastete werden die Leckermäuler nicht beanstanden! Sodann sind auch die Forellen da,

die größte habe ich in das siedende Wasser geworfen, wie der merkwürdige Wagen kam, und da kocht auch schon die Brühe im Pfännchen

|14| so haben wir also einen Fisch, das Rindfleisch, das Gemüse mit den Cotelettes, den Hammelsbraten und die Pastete; geben

Sie nur den Schlüssel, daß man das Eingemachte und den Dessert herausnehmen kann! Und den Schlüssel könnten Sie, Herr! mir

mit Ehren und Zutrauen übergeben, damit man Ihnen nicht allerorten nachspringen muß und oft in die größte Verlegenheit geräth!“

„Liebe Köchin! Das braucht Ihr nicht übel zu nehmen, ich habe meiner seligen Frau am Todbette versprechen müssen, die Schlüssel immer in Händen zu behalten; sonach geschieht es grundsätzlich und nicht aus Mißtrauen.

Hier sind die Gurken und hier die Kirschen, hier die Birnen und hier die Aprikosen; aber das alte Confekt darf man nicht mehr

aufstellen; geschwind soll die Lise zum Zuckerbeck laufen und frisches Backwerk holen, drei Teller, und wenn er eine gute

Torte hat, soll er sie auch gleich mitgeben!“

„Aber Herr! Sie können ja dem einzigen Gast das nicht alles aufrechnen, das schlägt’s beim besten Willen nicht heraus!“

„ Thut nichts, es ist um die Ehre! Das bringt mich nicht um; dafür soll ein großer Herr, wenn er durch unsere Stadt reist,

sagen können, er habe ein ordentliches Essen gefunden, obgleich er ganz uner|15|wartet und im Winter gekommen sei! Es soll

nicht heißen wie von den Wirthen zu Seldwyl, die alles Gute selber fressen und den Fremden die Knochen vorsetzen! Also frisch,

munter, sputet euch allerseits!“

Während dieser umständlichen Zubereitungen befand sich der Schneider in der peinlichsten Angst, da der Tisch mit glänzendem

Zeuge gedeckt wurde, und so heiß sich der ausgehungerte Mann vor Kurzem noch nach einiger Nahrung gesehnt hatte, so ängstlich

wünschte er jetzt, der drohenden Mahlzeit zu entfliehen. Endlich faßte er sich einen Muth, nahm seinen Mantel um, setzte die

Mütze auf und begab sich hinaus, um den Ausweg zu gewinnen. Da er aber in seiner Verwirrung, und in dem weitläufigen Hause die Treppe nicht

gleich fand, so glaubte der Kellner, den der Teufel beständig umhertrieb, jener suche eine gewisse Bequemlichkeit, rief: Erlauben

Sie gefälligst, mein Herr, ich werde Ihnen den Weg weisen! und führte ihn durch einen langen Gang, der nirgend anders endigte,

als vor einer schön lakirten Thüre, auf welcher eine zierliche Inschrift angebracht war.

Also ging der Mantelträger ohne Widerspruch, sanft wie ein Lämmlein, dort hinein und schloß ordentlich hinter sich zu. Dort

lehnte er sich bitterlich seufzend an die Wand, und wünschte der goldenen Freiheit der Landstraße wieder theilhaftig zu sein,

|16| welche ihm jetzt, so schlecht das Wetter war, als das höchste Glück erschien.

Doch verwickelte er sich jetzt in die erste selbstthätige Lüge, weil er in dem verschlossenen Raum ein wenig verweilte und

er betrat hiermit den abschüssigen Weg des Bösen.

Unterdessen schrie der Wirth, der ihn gesehen hatte im Mantel dahin gehen: Der Herr friert! heizet mehr ein im Saal! Wo ist

die Lise, wo ist die Anne? Rasch einen Korb Holz in den Ofen und einige Hände voll Spähne, daß es brennt! Zum Teufel, sollen

die Leute in der Waage im Mantel zu Tisch sitzen?

Und als der Schneider wieder aus dem langen Gange hervorgewandelt kam, melancholisch wie der umgehende Ahnherr eines Stammschlosses, begleitete er ihn mit hundert Complimenten

und Handreibungen wiederum in den verwünschten Saal hinein. Dort wurde er ohne ferneres Verweilen an den Tisch gebeten, der

Stuhl zurechtgerückt und da der Duft der kräftigen Suppe, dergleichen er lange nicht gerochen, ihn vollends seines Willens

beraubte, so ließ er sich in Gottes Namen nieder und tauchte sofort den schweren Löffel in die braungoldene Brühe. In tiefem

Schweigen erfrischte er seine matten Lebensgeister und wurde mit achtungsvoller Stille und Ruhe bedient.

Als er den Teller geleert hatte und der Wirth |17| sah, daß es ihm so wohl schmeckte, munterte er ihn höflich auf, noch einen

Löffel voll zu nehmen, das sei gut bei dem rauhen Wetter. Nun wurde die Forelle aufgetragen, mit Grünem bekränzt, und der

Wirth legte ein schönes Stück vor. Doch der Schneider, von Sorgen gequält, wagte in seiner Blödigkeit nicht, das blanke Messer

zu brauchen, sondern handtirte schüchtern und zimperlich mit der silbernen Gabel daran herum. Das bemerkte die Köchin, welche

zur Thür hereinguckte, den großen Herren zu sehen, und sie sagte zu den Umstehenden: Gelobt sei Jesus Christ! Der weiß noch

einen feinen Fisch zu essen, wie es sich gehört, der sägt nicht mit dem Messer in dem zarten Wesen herum, wie wenn er ein

Kalb schlachten wollte. Das ist ein Herr von großem Hause, darauf wollt’ ich schwören, wenn es nicht verboten wäre! Und wie schön

und traurig er ist! Gewiß ist er in ein armes Fräulein verliebt, das man ihm nicht lassen will! Ja ja, die vornehmen Leute

haben auch ihre Leiden!

Inzwischen sah der Wirth, daß der Gast nicht trank, und sagte ehrerbietig: Der Herr mögen den Tischwein nicht, befehlen Sie

vielleicht ein Glas guten Bordeaux, den ich bestens empfehlen kann?

Da beging der Schneider den zweiten selbstthätigen Fehler, indem er aus Gehorsam ja statt nein |18| sagte, und alsobald verfügte

sich der Waagwirth persönlich in den Keller, um eine ausgesuchte Flasche zu holen; denn es lag ihm alles daran, daß man sagen

könne, es sei etwas Rechtes im Ort zu haben. Als der Gast von dem eingeschenkten Wein wiederum aus bösem Gewissen ganz kleine

Schlücklein nahm, lief der Wirth voll Freuden in die Küche, schnalzte mit der Zunge und rief: Hol’ mich der Teufel, der versteht’s,

der schlürft meinen guten Wein auf die Zunge, wie man einen Dukaten auf die Goldwage legt!

Gelobt sei Jesus Christ! sagte die Köchin, ich hab’s behauptet, daß er’s versteht!

So nahm die Mahlzeit denn ihren Verlauf und zwar sehr langsam, weil der arme Schneider immer zimperlich und unentschlossen

aß und trank und der Wirth, um ihm Zeit zu lassen, die Speisen genugsam stehen ließ. Trotzdem war es nicht der Rede werth, was der Gast bis jetzt

zu sich genommen; vielmehr begann der Hunger, der immerfort so gefährlich gereizt wurde, nun den Schrecken zu überwinden,

und als die Pastete von Rebhühnern erschien, schlug die Stimmung des Schneiders gleichzeitig um und ein fester Gedanke begann

sich in ihm zu bilden. Es ist jetzt einmal, wie es ist, sagte er sich, von einem neuen Tröpflein Weines erwärmt und aufgestachelt;

nun wäre ich ein Thor, wenn ich die kommende Schande |19| und Verfolgung ertragen wollte ohne mich dafür satt gegessen zu

haben! Also vorgesehen, weil es noch Zeit ist! Das Thürmchen, was sie da aufgestellt haben, dürfte leichtlich die letzte Speise

sein, daran will ich mich halten, komme was da wolle! Was ich einmal im Leibe habe, kann mir kein König wieder rauben!

Gesagt, gethan; mit dem Muthe der Verzweiflung hieb er in die leckere Pastete, ohne an ein Aufhören zu denken, so daß sie

in weniger als fünf Minuten zur Hälfte geschwunden war und die Sache für die Abendherren sehr bedenklich zu werden begann.

Fleisch, Trüffeln, Klößchen, Boden, Deckel, alles schlang er ohne Ansehen der Person hinunter, nur besorgt, sein Ränzchen

voll zu packen, ehe das Verhängniß hereinbräche; dazu trank er den Wein in tüchtigen Zügen und steckte große Brodbissen in

den Mund; kurz es war eine so hastig belebte Einfuhr, wie wenn bei aufsteigendem Gewitter das Heu von der nahen Wiese gleich auf

der Gabel in die Scheune geflüchtet wird. Abermals lief der Wirth in die Küche und rief: Köchin! Er ißt die Pastete auf, während

er den Braten kaum berührt hat! Und den Bordeaux trinkt er in halben Gläsern!

Wohl bekomm’ es ihm, sagte die Köchin, lassen Sie ihn nur machen, der weiß, was Rebhühner sind! |20| Wär’ er ein gemeiner

Kerl, so hätte er sich an den Braten gehalten!

Ich sag’s auch, meinte der Wirth: es sieht sich zwar nicht ganz elegant an; aber so hab’ ich, als ich zu meiner Ausbildung

reis’te, nur Generäle und Capitelsherren essen sehen!

Unterdessen hatte der Kutscher die Pferde füttern lassen und selbst ein handfestes Essen eingenommen in der Stube für das

untere Volk, und da er Eile hatte, ließ er bald wieder anspannen. Die Angehörigen des Gasthofes zur Waage konnten sich nun

nicht länger enthalten und fragten, eh’ es zu spät wurde, den herrschaftlichen Kutscher geradezu, wer sein Herr da oben sei,

und wie er heiße? Der Kutscher, ein schalkhafter und durchtriebener Kerl, versetzte: Hat er es noch nicht selbst gesagt?

Nein, hieß es, und er erwiederte: Das glaub’ ich wohl, der spricht nicht viel in einem Tage; nun, es ist der Graf Strapinski!

Er wird aber heut’ und vielleicht einige Tage hier bleiben, denn er hat mir befohlen mit dem Wagen vorauszufahren.

Er machte diesen schlechten Spaß, um sich an dem Schneiderlein zu rächen, das, wie er glaubte, statt ihm für seine Gefälligkeit

ein Wort des Dankes und des Abschiedes zu sagen, sich ohne Umsehen in das Haus begeben hatte und den Herren spielte. Seine

|21| Eulenspiegelei auf’s Aeußerste treibend, bestieg er auch den Wagen, ohne nach der Zeche für sich und die Pferde zu fragen,

schwang die Peitsche und fuhr aus der Stadt, und alles ward so in der Ordnung befunden und dem guten Schneider auf’s Kerbholz

gebracht.

Nun mußte es sich aber fügen, daß dieser, ein geborener Schlesier, wirklich Strapinski hieß, Wenzel Strapinski, mochte es

nun ein Zufall sein, oder mochte der Schneider sein Wanderbuch im Wagen hervorgezogen, es dort vergessen und der Kutscher

es zu sich genommen haben. Genug, als der Wirth freudestrahlend und händereibend vor ihn hintrat und fragte, ob der Herr Graf

Strapinski zum Nachtisch ein Glas alten Tokaier oder ein Glas Champagner nehme, und ihm meldete, daß die Zimmer soeben zubereitet

würden, da erblaßte der arme Strapinski, verwirrte sich von neuem und erwiederte gar nichts.

Höchst interessant! brummte der Wirth für sich, indem er abermals in den Keller eilte und aus besonderem Verschlage nicht

nur ein Fläschchen Tokaier, sondern auch ein Krügelchen Bocksbeutel holte und eine Champagnerflasche schlechthin unter den Arm nahm.

1 comment