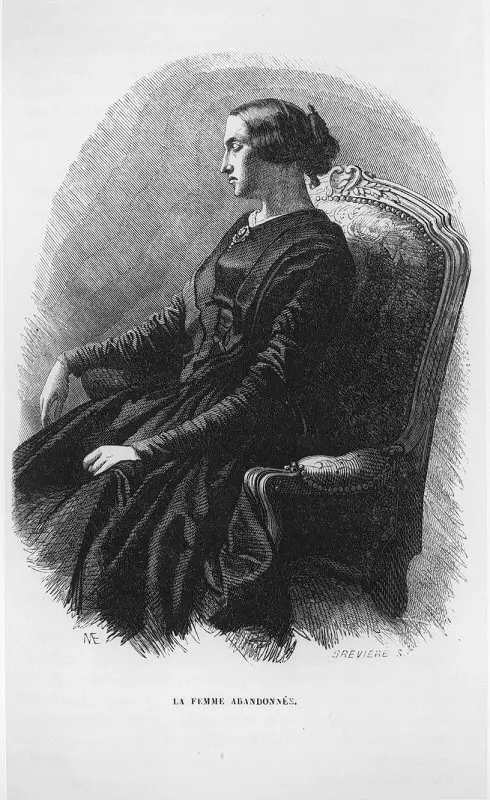

La femme abandonnée

HONORÉ DE BALZAC

LA COMÉDIE HUMAINE

ÉTUDES DE MŒURS

SCÈNES DE LA VIE PRIVÉE

LA FEMME ABANDONNÉE

À MADAME LA DUCHESSE D’ABRANTÈS,

Son affectionné serviteur,

HONORÉ DE BALZAC.

Paris, août 1835.

En 1822, au commencement du printemps, les médecins de Paris envoyèrent en Basse-Normandie un jeune homme qui relevait alors d’une maladie inflammatoire causée par quelque excès d’étude, ou de vie peut-être. Sa convalescence exigeait un repos complet, une nourriture douce, un air froid et l’absence totale de sensations extrêmes. Les grasses campagnes du Bessin et l’existence pâle de la province parurent donc propices à son rétablissement.

Il vint à Bayeux, jolie ville située à deux lieues de la mer, chez une de ses cousines, qui l’accueillit avec cette cordialité particulière aux gens habitués à vivre dans la retraite, et pour lesquels l’arrivée d’un parent ou d’un ami devient un bonheur.

À quelques usages près, toutes les petites villes se ressemblent. Or, après plusieurs soirées passées chez sa cousine madame de Sainte-Sevère, ou chez les personnes qui composaient sa compagnie, ce jeune Parisien, nommé monsieur le baron Gaston de Nueil, eut bientôt connu les gens que cette société exclusive regardaient comme étant toute la ville. Gaston de Nueil vit en eux le personnel immuable que les observateurs retrouvent dans les nombreuses capitales de ces anciens États qui formaient la France d’autrefois.

C’était d’abord la famille dont la noblesse, inconnue à cinquante lieues plus loin, passe, dans le département, pour incontestable et de la plus haute antiquité. Cette espèce de famille royale au petit pied effleure par ses alliances, sans que personne s’en doute, les Créqui, les Montmorenci, touche aux Lusignan, et s’accroche aux Soubise. Le chef de cette race illustre est toujours un chasseur déterminé. Homme sans manières, il accable tout le monde de sa supériorité nominale ; tolère le sous-préfet, comme il souffre l’impôt ; n’admet aucune des puissances nouvelles créées par le dix-neuvième siècle, et fait observer, comme une monstruosité politique, que le premier ministre n’est pas gentilhomme. Sa femme a le ton tranchant, parle haut, a eu des adorateurs, mais fait régulièrement ses pâques ; elle élève mal ses filles, et pense qu’elles seront toujours assez riches de leur nom. La femme et le mari n’ont d’ailleurs aucune idée du luxe actuel : ils gardent les livrées de théâtre, tiennent aux anciennes formes pour l’argenterie, les meubles, les voitures, comme pour les mœurs et le langage. Ce vieux faste s’allie d’ailleurs assez bien avec l’économie des provinces. Enfin c’est les gentilshommes d’autrefois, moins les lods et ventes, moins la meute et les habits galonnés ; tous pleins d’honneur entre eux, tous dévoués à des princes qu’ils ne voient qu’à distance. Cette maison historique incognito conserve l’originalité d’une antique tapisserie de haute-lice. Dans la famille végète infailliblement un oncle ou un frère, lieutenant-général, cordon rouge, homme de cour, qui est allé en Hanovre avec le maréchal de Richelieu, et que vous retrouvez là comme le feuillet égaré d’un vieux pamphlet du temps de Louis XV.

À cette famille fossile s’oppose une famille plus riche, mais de noblesse moins ancienne. Le mari et la femme vont passer deux mois d’hiver à Paris, ils en rapportent le ton fugitif et les passions éphémères. Madame est élégante, mais un peu guindée et toujours en retard avec les modes. Cependant elle se moque de l’ignorance affectée par ses voisins ; son argenterie est moderne ; elle a des grooms, des nègres, un valet de chambre. Son fils aîné a tilbury, ne fait rien, il a un majorat ; le cadet est auditeur au conseil d’état. Le père, très au fait des intrigues du ministère, raconte des anecdotes sur Louis XVIII et sur madame du Cayla ; il place dans le cinq pour cent, évite la conversation sur les cidres, mais tombe encore parfois dans la manie de rectifier le chiffre des fortunes départementales ; il est membre du conseil général, se fait habiller à Paris, et porte la croix de la Légion-d’Honneur. Enfin ce gentilhomme a compris la restauration, et bat monnaie à la Chambre ; mais son royalisme est moins pur que celui de la famille avec laquelle il rivalise. Il reçoit la Gazette et les Débats. L’autre famille ne lit que la Quotidienne.

Monseigneur l’évêque, ancien vicaire-général, flotte entre ces deux puissances qui lui rendent les honneurs dus à la religion, mais en lui faisant sentir parfois la morale que le bon La Fontaine a mise à la fin de l’Âne chargé de reliques. Le bonhomme est roturier.

Puis viennent les astres secondaires, les gentilshommes qui jouissent de dix ou douze mille livres de rente, et qui ont été capitaines de vaisseau, ou capitaines de cavalerie, ou rien du tout. À cheval par les chemins, ils tiennent le milieu entre le curé portant les sacrements et le contrôleur des contributions en tournée. Presque tous ont été dans les pages ou dans les mousquetaires, et achèvent paisiblement leurs jours dans une faisance-valoir, plus occupés d’une coupe de bois ou de leur cidre que de la monarchie. Cependant ils parlent de la charte et des libéraux entre deux rubbers de wisth ou pendant une partie de trictrac, après avoir calculé des dots et arrangé des mariages en rapport avec les généalogies qu’ils savent par cœur. Leurs femmes font les fières et prennent les airs de la cour dans leurs cabriolets d’osier, elles croient être parées quand elles sont affublées d’un châle et d’un bonnet ; elles achètent annuellement deux chapeaux, mais après de mûres délibérations, et se les font apporter de Paris par occasion, elles sont généralement vertueuses et bavardes.

Autour de ces éléments principaux de la gent aristocratique se groupent deux ou trois vieilles filles de qualité qui ont résolu le problème de l’immobilisation de la créature humaine. Elles semblent être scellées dans les maisons où vous les voyez : leurs figures, leurs toilettes font partie de l’immeuble, de la ville, de la province ; elles en sont la tradition, la mémoire, l’esprit. Toutes ont quelque chose de raide et de monumental, elles savent sourire ou hocher la tête à propos, et, de temps en temps, disent des mots qui passent pour spirituels.

Quelques riches bourgeois se sont glissés dans ce petit faubourg Saint-Germain, grâce à leurs opinions aristocratiques ou à leurs fortunes. Mais, en dépit de leurs quarante ans, là chacun dit d’eux : ― Ce petit un tel pense bien ! Et l’on en fait des députés.

1 comment