En septembre 1941, les Zweig, qui ont obtenu un visa de résidence permanente au Brésil, s'installent à Petrópolis, au nord de Rio de Janeiro. Il y écrit sa célèbre nouvelle Le Joueur d'échecs et met la dernière main à son autobiographie, Le Monde d'hier, Souvenirs d'un Européen, avant de se suicider, le 22 février 1942. Il laisse ce message à son pays d'accueil : « Le Brésil, ce merveilleux pays […], nulle part ailleurs je n'aurais préféré édifier une nouvelle existence. Mais [mes forces] sont épuisées par les longues années de pérégrinations loin de mon lieu d'attache. Aussi, je pense qu'il vaut mieux mettre fin à temps, et la tête haute, à une existence où le travail intellectuel a toujours été la joie la plus pure et la liberté le bien suprême de ce monde7. » Le Brésil lui offrira des funérailles nationales, à la hauteur de son immense popularité.

Amerigo Vespucci était pour Zweig un de ces hommes de progrès qui firent avancer l'humanité après des décennies d'obscurantisme médiéval. L'époque nazie pendant laquelle il rédige son Amerigo est le théâtre de régressions qui n'ont rien à envier à ce Moyen Âge amnésique des acquis de l'Antiquité : « Nous vivons dans une époque comparable à la fin de l'Empire romain et nous ne verrons pas la Renaissance8 », déplore-t-il. En effet, Stefan Zweig ne verra pas l'Europe renaître des cendres de la terreur national-socialiste : Amerigo paraîtra à titre posthume, en anglais, à New York, en 19429, et en allemand en 1944 – à Stockholm.

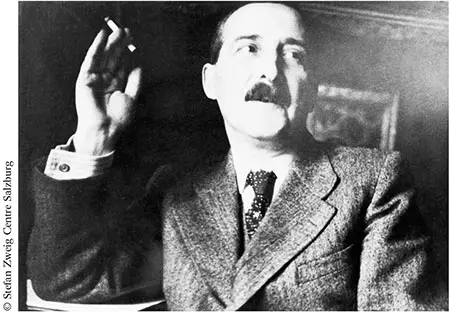

© Stefan Zweig Centre Salzburg

Amerigo

Récit d'une erreur historique

Amerigo

Quel est l'homme dont le nom a inspiré celui de l'Amérique ?

À cette question n'importe quel écolier vous répond tout de go, sans sourciller : Amerigo Vespucci.

Mais la question suivante est plus embarrassante et laissera les adultes eux-mêmes assez perplexes : au fait, pourquoi a-t-on donné à cette partie du monde le prénom d'Amerigo Vespucci ? Parce que Vespucci a découvert l'Amérique ? Il n'a jamais découvert l'Amérique ! Parce qu'il a été le premier à toucher le continent proprement dit, et pas seulement les îles qui le bordent ? Pas davantage, car ce n'est pas lui qui a touché le premier le continent américain, mais Colomb et Sébastien Cabot ! Peut-être a-t-il alors prétendu avoir été le premier à y accoster ? Jamais il n'a fait valoir ce titre auprès d'aucune instance ! Dans ce cas, c'est son ambition de savant, de géographe qui l'aura poussé à proposer son nom pour ce pays ? En aucune façon, d'ailleurs il n'a sans doute jamais rien su de cette affaire-là. Mais alors s'il n'a rien accompli de tout cela, pourquoi, pourquoi diable lui revint-il, à lui seul, l'honneur d'immortaliser ainsi son nom ? Pourquoi l'Amérique s'appelle-t-elle « Amérique » et non pas « Colombie » ?

Ce baptême résulte d'un incroyable concours de circonstances, d'un enchaînement funeste d'erreurs et de malentendus ; c'est l'histoire d'un homme qui, à cause d'un voyage qu'il n'a jamais fait ni prétendu faire, eut la gloire insigne de léguer à l'histoire son prénom, qui devint le nom du quatrième continent du globe. Et, depuis quatre siècles, cette dénomination ne laisse pas d'étonner et d'irriter le monde. Amerigo Vespucci est régulièrement accusé d'avoir usurpé cet honneur en ourdissant de sombres machinations, et le procès qu'on lui intente pour « escroquerie et faux témoignage » sans cesse renvoyé d'une instance savante à l'autre. Les unes ont acquitté Vespucci, les autres l'ont voué aux gémonies, et l'assurance avec laquelle ses avocats l'ont disculpé n'a d'égal que l'acharnement de ceux qui l'ont accusé de faux et usage de faux, de mensonge et de vol. Toutes ces polémiques, avec leurs hypothèses, leurs preuves et leurs contre-preuves remplissent aujourd'hui une bibliothèque entière, les uns tenant le « parrain » de l'Amérique pour un grand savant, un amplificator mundi, un de ces navigateurs, de ces découvreurs qui firent reculer les limites du monde, les autres pour le plus fameux imposteur, le plus grand charlatan qu'ait connu l'histoire de la géographie.

De quel côté se trouve la vérité – ou, sans nous avancer autant – la probabilité la plus élevée ?

À vrai dire, cela fait longtemps que le cas Vespucci ne pose plus de problème géographique ou philologique. Il est devenu un jeu intellectuel auquel tout esprit curieux est libre de se livrer, un jeu dont la donne saute aux yeux car il se joue avec peu de pièces, l'œuvre littéraire connue de Vespucci se résumant à une quarantaine ou une cinquantaine de pages, tous documents compris. Aussi me suis-je senti autorisé à remettre à mon tour les figures sur l'échiquier et à rejouer, coup après coup, cette magistrale partie d'histoire, avec tous ses errements et ses revirements.

La seule contrainte d'ordre géographique que ma présentation des faits imposera au lecteur sera d'oublier toutes les connaissances qu'il doit à la précision de nos atlas et, d'abord, d'effacer radicalement de sa carte intime la forme et même l'existence de l'Amérique. En effet, il faut s'immerger corps et âme dans l'obscurité et les incertitudes de ce siècle pour pouvoir ressentir l'étonnement et l'allégresse d'une génération qui vit s'esquisser les contours d'une terre insoupçonnée sur une étendue jusque-là infinie. Or, quand l'humanité découvre quelque chose, elle veut lui donner un nom. Et quand elle jubile, elle veut crier haut et fort sa joie et son plaisir. Ce fut donc un jour de liesse que celui où le hasard lui souffla soudain un nom et, sans demander son reste, elle s'empara de ce mot coloré qui sonnait si bien et s'empressa de saluer son Nouveau Monde de ce nouveau nom, de ce nom éternel d'Amérique.

La situation historique

An mil. L'Occident est plongé dans une torpeur accablante. Les yeux sont trop las pour jeter alentour des regards curieux, les sens trop épuisés pour être en éveil. L'esprit humain est annihilé comme après une maladie mortelle, l'humanité ne veut plus rien savoir du monde qui est le sien. Plus étonnant encore : même ce qu'elle savait, elle l'a inexplicablement oublié. On a désappris à lire, à écrire et à compter, les rois et les empereurs d'Occident sont désormais incapables de coucher leur propre nom au bas d'un parchemin ! Les sciences se sont momifiées, figées dans le dogme théologique ; la main de l'homme ne sait plus représenter son propre corps par le dessin ou la sculpture. Un même brouillard opaque obstrue pour ainsi dire tous les horizons. On ne voyage plus, on ignore tout des contrées étrangères ; on se barricade dans les châteaux forts et dans les villes contre les peuples barbares qui déferlent sans cesse de l'est. On vit à l'étroit, on vit dans les ténèbres, on vit sans audace – l'Occident est plongé dans une torpeur accablante.

Il arrive qu'une vague réminiscence d'un monde autrefois différent, plus vaste, plus coloré, plus lumineux, plus allègre, plein d'événements et d'aventures, émerge de ce sommeil comateux. N'a-t-on pas eu, autrefois, des routes qui sillonnaient tous les pays et que parcouraient les légions romaines, suivies des licteurs, gardiens de l'ordre et garants du droit ? Un certain César n'avait-il pas conquis à la fois l'Égypte et la Bretagne ? Les galères romaines n'abordaient-elles pas ces pays situés au-delà de la Méditerranée où aucun navire ne se risque plus depuis des lustres par crainte des pirates ? Un roi du nom d'Alexandre n'avait-il pas atteint l'Inde, ce pays fabuleux, pour revenir ensuite par la Perse ? N'y avait-il pas, autrefois, des sages qui lisaient dans les étoiles et connaissaient la forme de la Terre et le mystère de l'humanité ? Il faudrait regarder dans les livres.

1 comment