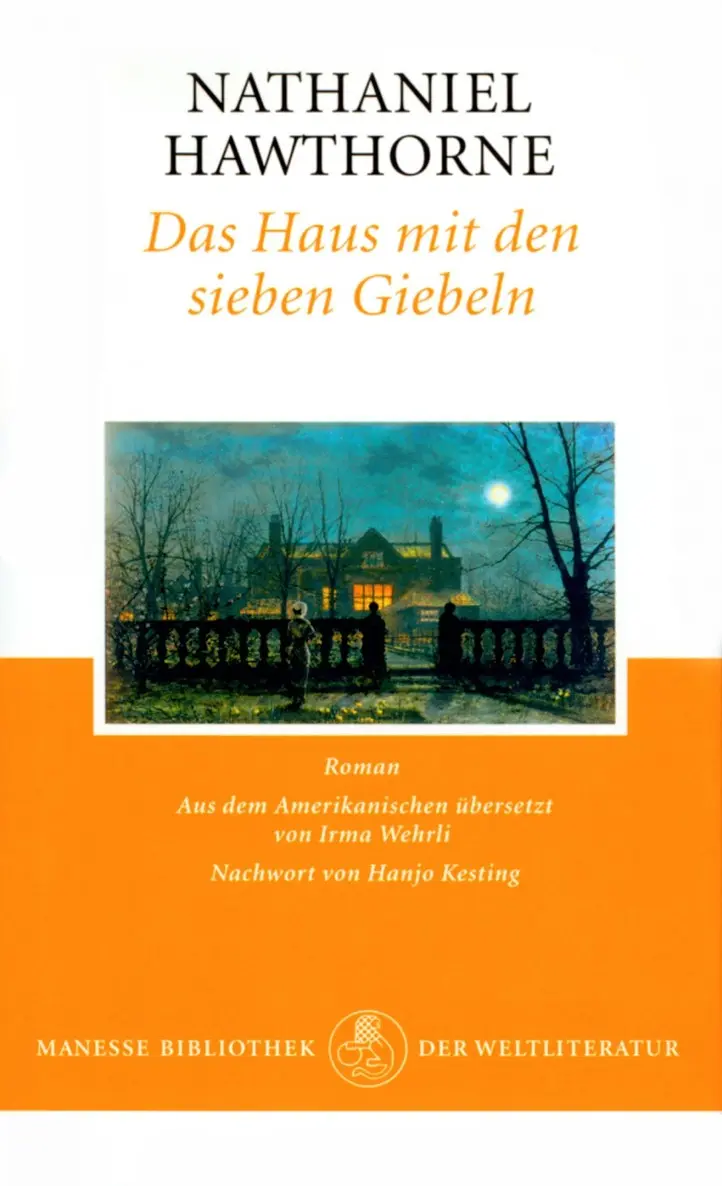

Das Haus mit den sieben Giebeln

NATHANIEL HAWTHORNE

Das Haus mit den

sieben Giebeln

Roman

Aus dem amerikanischen Englisch übersetzt

von Irma Wehrli

Nachwort von Hanjo Kesting

MANESSE VERLAG

ZÜRICH

VORWORT

Nennt ein Schriftsteller sein Werk eine Romanze, versteht es sich fast von selbst, dass er sowohl mit Blick auf den Stil wie auf den Stoff gewisse Freiheiten geltend machen möchte, die er sich nie herausgenommen hätte, wäre es sein erklärtes Ziel gewesen, einen Roman zu schreiben. Der Roman soll nämlich größte Treue nicht nur zu einem möglichen, sondern zum wahrscheinlichen, gewöhnlichen Verlauf menschlicher Erfahrungen anstreben. Die Romanze muss zwar als Kunstwerk ebenfalls strengen Regeln gehorchen und begeht eine Todsünde, wenn sie die Wahrheit menschlicher Regungen verfehlt, darf aber diese Wahrheit weitgehend in einem Gewand vorführen, das der Autor ihr selbst wählt oder schafft. Es steht ihm auch frei, die Stimmung zu beeinflussen und das Licht, das auf sein Bild fällt, hervorzuheben oder zu dämpfen, die Schatten zu betonen und zu vertiefen. Gewiss empfiehlt sich ein sehr sparsamer Gebrauch dieser Vorrechte, und vor allem soll das Wunderbare nur eine zarte, flüchtige Würze und nicht ein Grundbestandteil der Speise sein, die dem Publikum vorgesetzt wird. Doch auch die Missachtung solcher Vorsicht ist kein Verbrechen an der Literatur.

Im vorliegenden Werk nahm der Verfasser sich vor – ob mit Erfolg hat glücklicherweise nicht er zu beurteilen –, von den Gepflogenheiten nicht abzuweichen. Romantisch ist diese Erzählung insofern, als sie versucht, Vergangenes mit der Gegenwart, die uns entschlüpft, zu verknüpfen. Sie ist eine Legende, die aus grauer Vorzeit ins helle Licht unserer Tage herüberreicht und mit sich den sagenhaften Schleier bringt, den der Leser nach Belieben missachten kann oder es duldet, dass er malerisch und fast unmerklich über den Figuren und dem Geschehen schwebt. Der Stoff der Erzählung ist vielleicht so bescheiden, dass er dadurch gewinnt, diese vorteilhafte Wirkung aber auch desto schwieriger zu erzielen ist.

Viele Schriftsteller legen größten Wert auf eine bestimmte moralische Absicht, die sie mit ihren Werken verfolgen. Um es daran nicht fehlen zu lassen, hat sich der Autor mit einer Moral versehen– nämlich der Wahrheit, dass die Missetaten einer Generation in den auf sie folgenden fortbestehen, jeden kurzlebigen Vorteil ablegen und sich in reines, unbezähmbares Unheil verwandeln –, und es wäre ihm höchste Genugtuung, könnte diese Romanze die Menschheit – oder auch nur einen einzigen Menschen – vom Wahnsinn abhalten, über der bedauernswerten Nachwelt eine Lawine unrecht erworbenen Goldes oder Grundbesitzes niedergehen zu lassen, die sie versehrt und zermalmt, bis die angehäufte Masse wieder in ihre Einzelteilchen zerstiebt. Im Grunde hat er jedoch nicht genug Einbildung, um die geringste derartige Hoffnung zu nähren. Sollten Romanzen wirklich etwas lehren oder überhaupt etwas bewirken, geschieht dies für gewöhnlich nicht sichtbar, sondern auf viel hintergründigere Weise. Darum fand es der Autor nicht der Mühe wert, seine Geschichte gnadenlos mit einer Moral zu pfählen wie mit einer Eisenstange – oder aufzuspießen wie einen Schmetterling – und ihr damit das Leben zu nehmen und sie in einer plumpen, unnatürlichen Pose erstarren zu lassen. Eine noble Wahrheit, schön, sorgfältig und geschickt herausgearbeitet, bis sie immer heller glänzt und den Ausgang einer Erzählung krönt, mag vielleicht Künstlerruhm bringen, ist aber auf der letzten Seite auch nicht wahrer, und selten einleuchtender, als auf der ersten.

Der Leser mag geneigt sein, die erdachten Ereignisse dieser Erzählung mit einem wirklichen Ort zu verbinden. Dies hätte der Autor nur zu gerne vermieden, hätte es ihm der lose, aber für seine Absichten wesentliche Bezug zur Geschichte erlaubt. Von anderen Einwänden abgesehen, liefert sich die Romanze dadurch einer harschen und höchst gefährlichen Kritik aus, da sie die Bilder der Fantasie mit den Tatsachen der Gegenwart fast auf Tuchfühlung bringt. Dabei hatte der Verfasser keineswegs vor, örtliche Sitten zu beschreiben oder im Mindesten die Eigenarten einer Gemeinschaft bloßzustellen, die er gebührend achtet und schätzt. Doch mag man es ihm verzeihen, wenn er eine Straße anlegt, die durch kein fremdes Grundstück führt, sich Land aneignet, für das sich kein Besitzer zeigte, und aus dem Stoff ein Haus errichtet, aus dem man lange schon Luftschlösser baut. Die auftretenden Personen wollen zwar Leute von Rang und Namen sein, sind aber alle Geschöpfe – oder wenigstens Gebilde – des Autors, und so kann von ihren Tugenden kein Glanz und von ihren Lastern nicht der Hauch eines Makels auf die ehrwürdige Stadt fallen, die sie zu bewohnen vorgeben. Darum wäre der Schreibende froh, würde dieses Buch – vor allem an dem bewussten Ort – ausschließlich als Romanze verstanden, die sehr viel mehr mit den Wolken droben als mit irgendeinem Stück Land des Bezirks Essex zu tun hat.

Lenox, 27. Januar 1851

KAPITEL 1

Das alte Geschlecht der Pyncheons

An einer Nebenstraße einer Stadt unseres Neuengland steht auf halbem Weg ein Holzhaus, verwittert, mit sieben spitzen Giebeln nach allen Himmelsrichtungen und einem mächtigen, mehrzügigen Schornstein dazwischen. Nach den Pyncheons heißt die Straße, nach den Pyncheons heißt das alte Haus, und eine Ulme vor dem Tor mit weitem Blätterdach und festen Wurzeln nennt jedes Kind der Stadt die Pyncheon-Ulme. Wenn ich gelegentlich die Stadt besuche, verzichte ich selten auf einen Abstecher zur Pyncheon Street und gehe durch den Schatten der beiden Altertümer – der großen Ulme und des sturmerprobten Hauses.

Das ehrwürdige Gebäude ist mir seit je wie ein Gesicht erschienen, das nicht nur von Wind und Wetter draußen gezeichnet ist, sondern von langem Erdenleben drinnen und dessen Wechselfällen redet. Wollte man diese angemessen schildern, würde eine Erzählung von nicht geringem Gewicht und Wert daraus, dazu erstaunlich schlüssig, fast wie von Künstlerhand gestaltet. Doch würde sie eine Kette von Ereignissen umfassen, die fast zwei Jahrhunderte umspannt und bei angemessener Würdigung einen stärkeren Folianten oder zahlreichere Duodezbände füllen würde, als man für die Chronik von ganz Neuengland während dieser Zeit vernünftigerweise beanspruchen dürfte. Es drängt sich daher auf, mit den meisten Legenden zum alten Haus der Pyncheons, auch Haus mit den sieben Giebeln genannt, kurzen Prozess zu machen. Skizzieren wir also nur die Begleitumstände der Grundsteinlegung, werfen wir einen Blick auf die vom vorherrschenden Ostwind geschwärzte alte Fassade – ohne die grünlichen Moostupfer auf dem Dach und den Mauern zu vergessen – und beginnen wir unsere eigentliche Geschichte in einer unsrer eignen noch nicht allzu fernen Zeit. Trotzdem gibt es eine Verbindung zu längst Vergangenem – einen Bezug zu vergessenen Geschehnissen und Menschen und fast oder ganz altmodischen Sitten, Gefühlen und Ansichten –, die, kundig vermittelt, dem Leser begreiflich machen könnte, wie sehr selbst das noch nie Dagewesene aus alter Substanz besteht. So ließe sich denn auch eine gewichtige Erkenntnis aus der wenig beachteten Wahrheit ableiten, dass das Tun einer flüchtigen Generation der Keim ist, aus dem in ferner Zukunft gute oder schlechte Saat aufgehen wird und muss; und dass die Menschen mit dem Samen zur vergänglichen Ernte namens Nützlichkeit zwangsläufig auch die Eicheln zäherer Gewächse stecken, die dunkle Schatten auf ihre Nachkommen werfen können.

Das Haus mit den sieben Giebeln war trotz seines altehrwürdigen Aussehens nicht die erste Wohnstätte, die ein zivilisierter Mensch auf diesem Stück Boden errichtet hatte. Pyncheon Street hieß nämlich früher bescheidener Maule’s Lane, nach dem ersten Grundeigentümer, vor dessen Tür sie noch als Trampelpfad vorbeiführte. Eine Süßwasserquelle mit wohlschmeckendem Wasser – eine seltene Kostbarkeit auf dem Landvorsprung, wo die puritanische Siedlung stand – hatte Matthew Maule früh dazu bewogen, eine notdürftige Hütte mit Strohdach hier zu errichten, obwohl der Ort etwas zu weit vom damaligen Dorfkern entfernt lag.

1 comment