Das Tal des Grauens

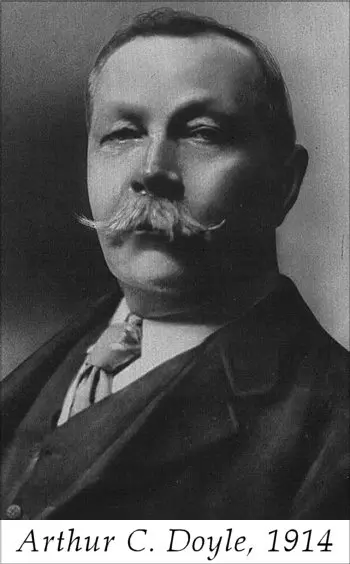

Arthur Conan Doyle

Sherlock Holmes und das Tal des Grauens

– Illustrierte Fassung –

(The Valley of Fear)

Original: Berlin: Dürr & Weber, 1926

Übersetzung: H.O. Herzog, Illustrationen: Frank Wiles

Überarbeitung, Umschlaggestaltung: Null Papier Verlag

Published by Null Papier Verlag, Deutschland

Copyright © 2012 by Null Papier Verlag

1. Auflage, ISBN 978-3-95418-168-1

Umfang: 245 Normseiten bzw. 293 Buchseiten

www.null-papier.de/holmes

G R A T I S B U C H

Dies ist ein kostenloses E-Book von Null Papier.

Noch mehr finden Sie unter:

www.null-papier.de/gratisbuch

Viel Spaß beim Lesen

Ihr

Jürgen Schulze

Arthur Conan Doyle & Sherlock Holmes

Womöglich wäre die Literatur heute um eine ihrer schillerndsten Detektivgestalten ärmer, würde der am 22. Mai 1859 in Edinburgh geborene Arthur Ignatius Conan Doyle nicht ausgerechnet an der medizinischen Fakultät der Universität seiner Heimatstadt studieren. Hier nämlich lehrt der später als Vorreiter der Forensik geltende Chirurg Joseph Bell. Die Methodik des Dozenten, seine Züge und seine hagere Gestalt wird der angehende Autor für den dereinst berühmtesten Detektiv der Kriminalliteratur übernehmen.

Geburt und Tod des Holmes

Der erste Roman des seit 1883 in Southsea praktizierenden Arztes teilt das Schicksal zahlloser Erstlinge – er bleibt unvollendet in der Schublade. Erst 1887 betritt Sherlock Holmes die Bühne, als „Eine Studie in Scharlachrot“ erscheint. Nachdem Conan Doyle im Magazin The Strand seine Holmes-Episoden veröffentlichen darf, ist er als erfolgreicher Autor zu bezeichnen. The Strand eröffnet die Reihe mit „Ein Skandal in Böhmen“. Im Jahr 1890 zieht der Schriftsteller nach London, wo er ein Jahr darauf, dank seines literarischen Schaffens, bereits seine Familie ernähren kann; seit 1885 ist er mit Louise Hawkins verheiratet, die ihm einen Sohn und eine Tochter schenkt.

Ginge es ausschließlich nach den Lesern, wäre dem kühlen Detektiv und seinem schnauzbärtigen Mitbewohner ewiges Leben beschieden. Die Abenteuer der beiden Freunde nehmen freilich, wie ihr Schöpfer meint, zu viel Zeit in Anspruch; der Autor möchte historische Romane verfassen. Deshalb stürzt er 1893 in „Das letzte Problem“ sowohl den Detektiv als auch dessen Widersacher Moriarty in die Reichenbachfälle. Die Proteste der enttäuschten Leserschaft fruchten nicht – Holmes ist tot.

Die Wiederauferstehung des Holmes

Obwohl sich der Schriftsteller mittlerweile der Vergangenheit und dem Mystizismus widmet, bleibt sein Interesse an Politik und realen Herausforderungen doch ungebrochen. Den Zweiten Burenkrieg erlebt Conan Doyle seit 1896 an der Front in Südafrika. Aus seinen Eindrücken und politischen Ansichten resultieren zwei nach 1900 publizierte propagandistische Werke, wofür ihn Queen Victoria zum Ritter schlägt.

Eben zu jener Zeit weilt Sir Arthur zur Erholung in Norfolk, was Holmes zu neuen Ehren verhelfen wird. Der Literat hört dort von einem Geisterhund, der in Dartmoor eine Familie verfolgen soll. Um das Mysterium aufzuklären, reanimiert Conan Doyle seinen exzentrischen Analytiker: 1903 erscheint „Der Hund der Baskervilles“. Zeitlich noch vor dem Tod des Detektivs in der Schweiz angesiedelt, erfährt das Buch enormen Zuspruch, weshalb der Autor das Genie 1905 in „Das leere Haus“ endgültig wiederbelebt.

Das unwiderrufliche Ende des Holmes

Nach dem Tod seiner ersten Frau im Jahr 1906 und der Heirat mit der, wie Conan Doyle glaubt, medial begabten Jean Leckie befasst sich der Privatmann mit Spiritismus. Sein literarisches Schaffen konzentriert sich zunehmend auf Zukunftsromane, deren bekanntester Protagonist der Exzentriker Professor Challenger ist. Als populärster Challenger-Roman gilt die 1912 veröffentlichte und bereits 1925 verfilmte Geschichte „Die vergessene Welt“, die Conan Doyle zu einem Witz verhilft: Der durchaus schlitzohrige Schriftsteller zeigt im kleinen Kreis einer Spiritistensitzung Filmaufnahmen vermeintlich lebender Saurier, ohne zu erwähnen, dass es sich um Material der ersten Romanverfilmung handelt.

Die späte Freundschaft des Literaten mit Houdini zerbricht am Spiritismus-Streit, denn der uncharmante Zauberkünstler entlarvt zahlreiche Betrüger, während der Schriftsteller von der Existenz des Übernatürlichen überzeugt ist. Conan Doyles Geisterglaube erhält Auftrieb, als sein ältester Sohn Kingsley während des Ersten Weltkriegs an der Front fällt.

Noch bis 1927 bedient der Autor das Publikum mit Kurzgeschichten um Holmes und Watson; zuletzt erscheint „Das Buch der Fälle“. Als Sir Arthur Conan Doyle am 7. Juli 1930 stirbt, trauern Familie und Leserschaft gleichermaßen, denn diesmal ist Holmes wirklich tot.

Von der Bedeutung eines Geschöpfes

Oder vielmehr ist Holmes ein ewiger Wiedergänger, der im Gedächtnis des Publikums fortlebt. Nicht wenige Leser hielten und halten den Detektiv für eine existente Person, was nicht zuletzt Conan Doyles erzählerischem Geschick und dem Realitätsbezug der Geschichten zu verdanken sein dürfte. Tatsächlich kam man im 20. Jahrhundert dem Bedürfnis nach etwas Handfestem nach, indem ein Haus in der Londoner Baker Street die Nummer 221 b erhielt. Dort befindet sich das Sherlock-Holmes-Museum.

Conan Doyles zeitgenössischer Schriftstellerkollege Gilbert Keith Chesterton, geistiger Vater des kriminalistischen Pater Brown, brachte das literarische Verdienst seines Landsmanns auf den Punkt: Sinngemäß sagte er, dass es nie bessere Detektivgeschichten gegeben habe und dass Holmes möglicherweise die einzige volkstümliche Legende der Moderne sei, deren Urheber man gleichwohl nie genug gedankt habe.

Dass der Detektiv sein sonstiges Schaffen dermaßen überlagern konnte, war Conan Doyle selbst niemals recht. Er hielt seine historischen, politischen und später seine mystizistisch-spiritistischen Arbeiten für wertvoller, während die Kurzgeschichten dem bloßen Broterwerb dienten. Vermutlich übersah er bei der Selbsteinschätzung seiner vermeintlichen Trivialliteratur deren enorme Wirkung, die weit über ihren hohen Unterhaltungswert hinausging.

So wie Joseph Bell, Conan Doyles Dozent an der Universität, durch präzise Beobachtung auf die Erkrankungen seiner Patienten schließen konnte, sollte Sherlock Holmes an Kriminalfälle herangehen, die sowohl seinen Klienten als auch der Polizei unerklärlich schienen.

1 comment