Sa grande ballade, « Danny Deever » (1890), dont le personnage principal est un soldat condamné à la pendaison pour avoir assassiné l’un de ses camarades dans son sommeil, et, d’une manière générale, ses Chansons de la chambrée (1892), où il republia « Danny Deever », et dont le succès fut considérable, attirèrent l’attention du public sur la question de la peine de mort et sur les conditions de vie des soldats britanniques en Inde. Et, par conséquent, sur des faits de société et des questions d’éthique.

Par ailleurs, bien qu’il soit difficile de lire le poème de Wilde en faisant abstraction des événements qui l’ont inspiré (le procès et l’emprisonnement), celui-ci n’est nullement un post-scriptum détaché du reste de l’œuvre. La thématique du crime, pour s’en tenir à cet exemple, hante celle-ci sous des formes diverses : la duchesse de Padoue, dans la pièce éponyme, assassine son époux, les personnages principaux du Crime de lord Arthur Savile, du Fantôme des Canterville et de « La plume, le crayon et le poison » sont tous des assassins ; et la liste ne s’arrête pas là : Dorian Gray égorge Basil Hallward, Salomé fait décapiter Jean-Baptiste… Tous meurtriers ? Oui, parce que la société tout entière est criminelle et que, partant, « chacun tue ce qu’il aime » (p. 193).

Pourquoi avoir choisi d’écrire un poème de facture traditionnelle afin d’exprimer cette idée ? Parce que la contrainte stylistique permet de réorganiser formellement un réel de plus en plus angoissant, principalement en raison de la difficulté à le nommer, comme le reconnut Wilde dans une lettre adressée à Robert Ross, le 8 octobre 1897 :

Pour ce qui est des adjectifs, j’avoue que j’emploie beaucoup de « dreadful » [« terrible »] et de « fearful » [« effrayant »]. La difficulté vient de ce que les objets de la prison n’ont ni forme ni contour. Par exemple, le hangar où sont pendus les condamnés est un petit hangar surmonté d’une verrière, comme peut l’être le studio d’un photographe sur la plage de Margate. Et pendant dix-huit mois, j’ai été persuadé que c’était bel et bien le studio où l’on photographiait les prisonniers. Il n’y a pas d’adjectif pour le décrire. Je le qualifie de « hideux » parce que c’est ce qu’il est devenu pour moi après que j’eus appris à quoi il servait. […] De même, une cellule peut se décrire psychologiquement, en pensant à l’effet qu’elle produit sur l’âme : d’elle, on peut seulement dire qu’elle est « crépie de blanc » ou « faiblement éclairée ». Elle est informe et vide. Elle n’existe ni du point de vue de la forme ni de celui de la couleur. À vrai dire, décrire une prison de façon artistique est aussi difficile que décrire des toilettes43.

Il y a là encore chez Wilde quelque chose de Nietzsche qui, dès 1873, dans « Vérité et mensonge au sens extra-moral », soutenait que le langage ne permet pas de dépeindre la réalité extérieure dans sa vérité objective ; le langage, avance le philosophe dans cet essai, est fondamentalement trompeur et les mots ne sont jamais transparents, « car entre deux sphères absolument distinctes comme le sujet et l’objet, il n’y a aucun lien de causalité, aucune exactitude, aucune expression possibles, mais tout au plus un rapport esthétique, c’est-à-dire […] une transposition approximative, une traduction balbutiante dans une langue tout à fait étrangère44 ». Le choix de la ballade comme forme objective, assortie de contraintes stylistiques et métriques – elle est structurée, notamment, par les répétitions et les effets de parallélisme –, est une réaction construite contre l’angoisse liée à la conscience de cette difficulté majeure

Là est l’une des grandes ambiguïtés du poème qui, dans une certaine mesure, avance masqué : la ballade est en principe une forme populaire constituée de tableaux colorés, avec pour personnage central un « héros » positif ; or ce que propose Wilde est un poème fréquemment abstrait, dont le protagoniste est un homme condamné pour un terrible crime de sang, c’est-à-dire a priori un contre-modèle identificatoire. Certes, les descriptions « objectives » ne sont pas absentes – l’horreur du supplice, le sort réservé au cadavre recouvert de chaux vive, les tâches imposées aux détenus, l’inhumanité du personnel –, mais l’écriture poétique les éloigne autant que possible de ce qui ne serait qu’une évocation naturaliste. En témoigne cette façon qu’a Wilde, dans une même strophe, de rendre compte des aspects les plus triviaux de la vie carcérale et d’émailler son propos d’allégories :

En silence nous tournions en rond,

Et dans le crâne creux de chacun

Le Souvenir de faits affreux

Se ruait tel un vent d’effroi,

L’Horreur arrogante s’avançait devant nous

Et derrière elle se glissait la Terreur (p. 219).

Ce procédé, chez lui systématique, fait coexister un double sens, littéral et symbolique. En tant qu’image, l’allégorie a pour avantage de tenir un discours sur des sujets abstraits en les représentant par des réalités animées. Autrement dit, de jouer sur deux tableaux en obligeant le lecteur à opérer un mouvement de va-et-vient entre la représentation des réalités et leur interprétation.

Quant au vocabulaire, pour dépouillé et résolument emprunté au monde de l’expérience ordinaire qu’il soit, il finit par parodier sa simplicité jusqu’à l’artifice : comme le fait observer Robert Merle, « la réalité que Wilde décrit est banale, mais il la décrit avec des termes étranges. Elle est sans éclat, et il la décrit avec des images éclatantes45 ». Le paradoxe, encore et toujours, trouve sa forme la plus visible et la plus déstabilisante dans la troisième partie du poème, qui dépeint l’angoisse des prisonniers, la veille de l’exécution, à la façon d’une fantasmagorie mi-gothique mi-homo-érotique :

Nous les vîmes passer, maniérés et mignards,

Frêles ombres, main dans la main.

Virant et tournant, fantomatique débandade,

Ils martelaient une sarabande,

Damnés grotesques, facteurs d’arabesques

Comme en dessine le vent sur le sable !

Pirouettantes marionnettes,

Ils sautillaient, faisaient des pointes.

Mais leurs flûtes d’Épouvante assourdissaient l’oreille

En leur macabre mascarade,

Et fort ils chantaient, et longtemps ils chantèrent

Car ils chantaient pour réveiller les morts (p. 209).

Plus inquiétant cependant est ce refrain lancinant, « tout homme tue ce qu’il aime ». Est-ce une variation de plus sur les liens stéréotypés tissés par l’Occident entre Éros et Thanatos, ou l’expression plus subtile d’une vérité sur l’ambivalence du désir humain ? Les deux sans doute, Wilde aimant à jouer sur les clichés pour les recomposer et les réinvestir de sens. Tout le poème, en fait, se concentre dans cette formule qui réunit le meurtrier et sa victime, et qui pose la question philosophique de la culpabilité universelle dont les conséquences éthiques et politiques sont considérables. Qui a le droit de juger qui ? se demande indirectement Wilde par le truchement de ce constat. En d’autres termes, qui peut me juger moi, Wilde, sachant que je ne suis pas plus « criminel » que tout un chacun ? La réponse est évidente. Et s’il y a de la « propagande » dans La Ballade, celle-ci, loin de n’être que sociale et institutionnelle (avec la critique du système carcéral et de la peine de mort), est principalement de nature existentielle. Plaidoyer pour l’homme, La Ballade de la geôle de Reading est un appel lancé aux frères humains à porter un regard neuf et bienveillant sur leurs semblables et sur leurs différences.

Pascal AQUIEN.

Note sur la traduction

L’édition originale de De profundis sur laquelle se fonde notre traduction est la suivante : The Complete Letters of Oscar Wilde, éd. Merlin Holland et Rupert Hart-Davis, New York, Henry Holt, 2000, p. 683-780. Notre traduction de La Ballade de la geôle de Reading se fonde quant à elle sur le texte donné dans Oscar Wilde, Selected Poems, éd. Malcolm Hicks, Manchester, Carcanet, 1992, p. 107-127.

DE PROFUNDIS

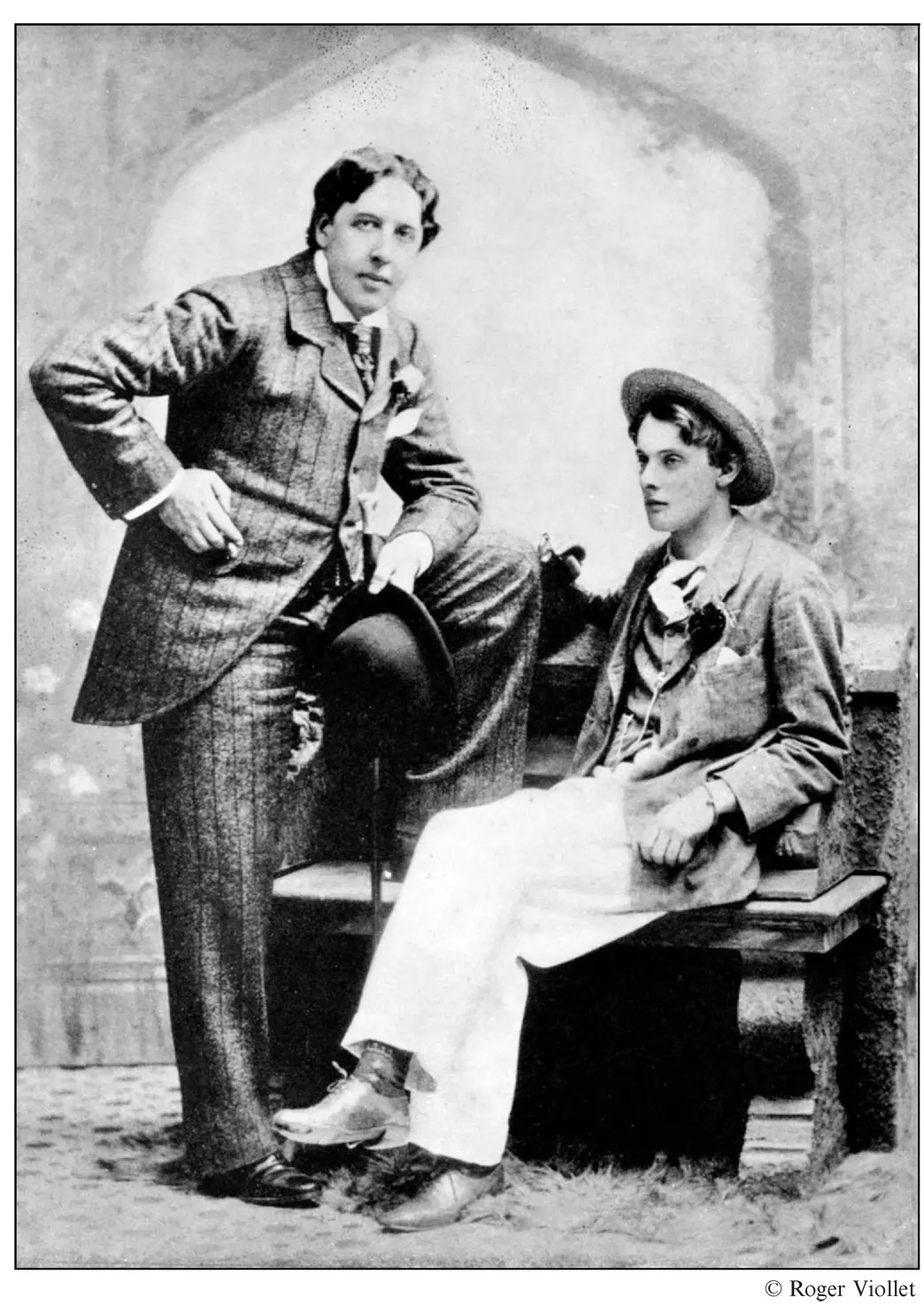

Oscar Wilde et lord Alfred Douglas en 1894

Prison de Sa Majesté, Reading.

janvier-mars 1897.

Cher Bosie1,

C’est après une longue et stérile attente que je me suis décidé à prendre la plume, dans ton intérêt comme dans le mien, car il me déplairait de me dire que j’ai traversé deux longues années d’incarcération2 sans avoir jamais reçu une seule ligne de toi3, ni même quelque nouvelle ou quelque message, à l’exception de ceux qui m’ont fait du mal.

Notre fatale et ô combien lamentable amitié m’a conduit au désastre et à l’opprobre public ; cependant, le souvenir de notre ancienne affection m’accompagne souvent et la pensée que la détestation, l’amertume et le mépris puissent prendre dans mon cœur la place naguère occupée par l’amour me remplit de tristesse. De ton côté, je le crois, tu sentiras au plus profond de ton cœur que tu ferais mieux de m’écrire alors que, solitaire, je croupis en prison, plutôt que de publier mes lettres sans mon accord ou de me dédier des poèmes sans mon consentement, et cela quand bien même les mots d’affliction ou de passion, ou encore de remords ou d’indifférence, que tu pourrais choisir de m’adresser en guise de réponse ou d’adjuration, devraient rester ignorés du monde4.

Je suis persuadé que dans cette lettre, où il me faut te parler de ta vie et de la mienne, du passé et de l’avenir, de la suavité devenue amertume et de l’amertume susceptible de se transmuer en joie, il y aura bien des mots qui piqueront ta vanité au vif. S’il en est ainsi, lis-la et relis-la donc jusqu’à ce qu’elle anéantisse ta vanité.

1 comment