Ein selbsterzähltes Leben

-Kapitelname unbekannt-

Ein selbsterzähltes Leben

1927

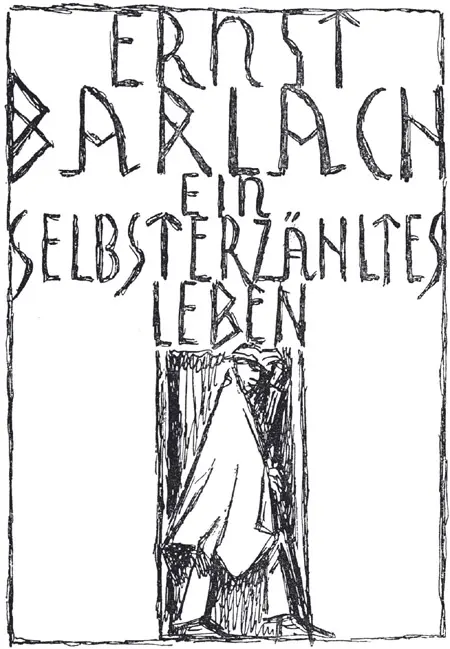

Titelblatt der Erstausgabe von »Ein

selbsterzähltes Leben«, Federzeichnung, 1928, Verlag Paul

Cassirer, Berlin 1928

Der sich hier freimütig äußernde

Bildhauer und gelegentliche Dramenschreiber wird nicht von krummen

Wegen, immerhin von Irrfahrten und vom Heimischgewesensein auf

verworrenen Pfaden sprechen, er rühmt sich dessen weder noch

schämt er sich, läßt sich aber die Feststellung

entfahren, es derart bis zu einem guten Grüppchen von Jahren

über die Sechzig gebracht zu haben. Wenn er also vom Segen

spricht, der ihm nicht allein aus gewissen inneren Begebenheiten,

geschweige denn aus der Summierung von Beobachtungen und

Nötigungen zur Kenntnisnahme sowohl bitterster wie

wohltätigster Art geworden ist, so darf er wohl hoffen, nicht

als leichtfertiger Daherredner beiläufiger oder einstweiliger

Spruchweisheit angesehen zu werden.

Barlach: Künstler zur Zeit, 1933

Mein Vater zeichnet

Wandernde Puppenspieler, Holzschnitt, 1922,

8,4 X 11 cm, Aus der Folge zum Drama »Der Findling«,

Blatt 8 Verlag Paul Cassirer, Berlin 1922Barlach im Gespräch zu Friedrich Schult:

»Den Findling habe ich mir im Freien zusammengesucht:

Ich weiß von jedem Stücke, ich weiß von jeder

Wendung, die mir auf meinen Wegen einfiel, noch Strauch und

Baum.«

Großvater Barlach hatte Liebeskummer, und seine Söhne

wachten mit ihm und halfen seufzen. Dann wurde es sehr spät,

bis das erlösende Wort fiel: »So gebt die Bibel«;

denn nur, wenn der Bibelabschnitt gelesen war, durfte nach der

Ordnung des Pfarrhauses in Bargteheide zu Bett gegangen werden. Und

mein Vater zeichnete, selbst in dieselbe Person schmerzlich

verliebt, zeichnete Großvater Barlach mit seinen Söhnen

von der einen Seite auftretend, Bertha Korneels aber, einen

großen Geldbeutel herweisend, von der andern.

Ein bißchen Zeichnen oder Malen oder Schreiben mehr oder

weniger fiel in der Familie nicht auf. Tante Friede schöpfte

aus dem Vollen der Farbe und schonte auch die Leinwand nicht

– und mit der gerahmten Leinwand nicht Wohnungen, Wände,

Stuben, Dielen und alles Gelaß derer, die keine Wahl hatten zwischen Nehmen

und Ablehnen. Auch ihre Rede quoll aus dem Überfluß; ihre

schäumende Suada, hervorbrechend aus unausschöpfbaren

Lungen, verglich mein Vater mit der der Königin Margarete in

Richard dem Dritten. Tante Erne, zufrieden mit dem von ihrem Gott

nur kümmerlich bemessenen Vermögen, strich im Glauben an

den Wert alles aus Liebe Gegebenen ihre grundehrlichen

Zaghaftigkeiten aufs gutwillige Papier. Und wenn es sich bei den

Brüdern einigermaßen verhielt, so geriet es bei den

Söhnen um so hemmungsloser; Vetter Friedrich wurde Maler,

Vetter Ernst zog das zeichnerische und schreibende Bekennen und

Beteuern mit einer seltsamen, draufgängerischen

Unbedenklichkeit in den Dienst einer begeisterten

Menschenfischerei, aus dem ihn noch als Student der Theologie der

unbedenklichere Menschenfischer Tod verjagte – und sein

Bruder Karl, obgleich Jurist, gestaltet mit reiner Treue, was Herz

und Auge ihm in Lust und Qual zu verwinden geben und bildend aus

dem Bereich des Erlebens in den des Betrachtens zu retten

auffordern.

Aber mein Großvater starb nicht als Witwer. Als er an

seinem ersten Enkel das Werk der Taufe übte, stand er, frisch

verlobt, mit seinem Sohn auf dem Balkon des Ratzeburger Hauses,

legte reuig die Hände auf das Gitter und seufzte aus tiefster

Seele: »Wo ward ick se wedder los?«

Zusammen habe ich fünf Großmütter gehabt; meines

Vaters rechte Mutter starb früh, und man hat mir von ihr

Züge eines melancholischen Wesens überliefert, einer

Neigung zum Trostfinden in Trauer und Tränen – –

»Was tu ich mit einer Frau, die am liebsten weint?«

klagte »Vater Barlach«. Auch die Mutter meiner Mutter

starb früh, und von ihr schenkte man mir die Vorstellung eines

Regenbogenschimmers der heitersten Jugend. Zollkontrolleur Vollert

stand als Holsteiner noch in dänischen Diensten, als meine

Mutter geboren wurde.

Satrup, das Dorf in Angeln, erfuhr des jungen Dr. Georg Barlach

Anfänge in ärztlicher Praxis, Luise Vollert lernte ebenda

den Hausstand im Pastorat, ein Dorfidyll kam unversehens in

schönsten Flor, und gleich hinter seinen letzten Rosenbüschen

stießen sie auf den gepflasterten Weg der Ehe. Meine Mutter

malte weder, noch zeichnete, noch schrieb sie, aber sie war

herrlich empfänglich für alle Wirklichkeit und wußte

aus einem gesegneten Gedächtnis heraus von allen bitteren und

heiteren Stücken zu erzählen, in denen die, die vor mir

waren, sich bewährten oder versagten. Das Buch, das ich ihr

als Aufgabe gegeben, die Familienchronik, hat sie nicht

geschrieben; ihr einziges, ein Kochbuch, blieb Manuskript und sein

einziger Leser ihr jüngster Zwillingssohn auf seiner

texanischen Hungerfarm – so hatte sie es in mütterlichem

Sorgenleid als das Wichtigere bedacht.

Ich blicke um mich.

Der Roland auf dem Markt in Wedel an der Unterelbe, wo meine

Eltern ihren Haushalt angehen ließen, sieht sich nicht nach

kleinen Buben um, seine Hintenübergebogenheit erlaubt ihm das

nicht, und nackenlos sitzt der steinerne Stolz eines

Übergewichts von Kopf zwischen seinen Schultern. Wenn das

Bübchen, ich, aber über den Markt ging, hat es ihn wohl

gesehen, aber das Bild war zu schwer für sein Bewußtsein,

es ist ihm weggesunken, er hats vergessen.

Mein Vater ritt nach Hetlingen und Holm auf Praxis und schrieb

den Marschbauern Rechnungen. Solch einer kam einst und

mäkelte, während er die Taler aufzählte, über

die Höhe der Leistung, und dem Doktor entfuhr im Zorn die

Aufforderung, den »ganzen Schiet wedder

mittonähmen«, was dem Bauern wohlgefiel zu hören. Er

strich ein und meinte nur, das könne man ja beinahe nicht

verlangen – oft wird sich mein Vater solche Ausübung

ärztlicher Praxis nicht gestattet haben, denn es steht

geschrieben, daß es im ersten Jahr des jungen Haushalts knapp

herging. War Bruder Karl als Student zu Besuch, so half er wohl

gutmütig aus und fuhr mit silbernen Hochzeitslöffeln ins

Versatzamt nach Hamburg.

Ich wurde am 2. Januar 1870 geboren. Die Welt, die ich anzuschauen bekam,

ließ es sich von meinem guten Platze aus gefallen, dem Eckhaus

am Markt, wo ich vom Balkon herab einen Leichenzug mit herzlichem

Hurra begrüßte, da ich den Unterschied von einem

Schützenausmarsch noch nicht wahrnahm. Knöpfe, die man

mir zum Spielen reichte, fraß ich auf, desgleichen

Zigarrenstummel, die mein Vater wegwarf, und vom Mistberg

mußte man mich gelegentlich wegbesorgen, weil ich mir da etwas

an Üblem zugute tat; ich nahm eben die Welt in der Weise in

mich auf, die ich am schnellsten begriff.

Mein Bruder Hans half mir bei dieser Aufgabe, so gut er konnte,

wir schmarotzten am Frischen so gut wie am Faulen, spürten

aber um uns herum manches Bedenkliche, auf das achtzugeben

nötig wurde, Dinge, die man nicht sehen und nicht hören

konnte und die doch gewiß wirklich waren. »Es« kann

kommen oder auch nicht, machten wir aus, wenn wir am taghellen

Sommerabend im Bett lagen – »sieh du nach der

Stubenseite, ich will die Wand bewachen«, denn wir wußten

bald, daß »Es« auch durch die Wände kam.

Ich werde hörig

Nach ein paar glücklichen Jahren verzogen meine Eltern mit

uns nach Schönberg, des Fürstentums Ratzeburg Hauptstadt.

Die Zwillinge trafen ein, Joseph und Nikolaus – und ich

entdeckte die Welt außerhalb des Hauses.

Mein Vater mußte sich mit seinem Kollegen, dem älteren

Dr. Marung, schießen, meine Mutter empfing von ihren Kindern

so viele Pflichten, daß sie mit aller erdenklichen Vorsicht

wohl die Frage tat, ob denn die Welt für sie bloß noch

Kinderklein, Geschrei, Darmtücken, Kleidernässen und

Krankenwartung übrig habe – ich warf mich ins

Mäntelchen und erklärte: »Nu geit' Juhlen all wedder

los« – und ging auf die Straße. Hier nahm mich

Edmund Steffan in Empfang und ließ sich meine Unterweisung in

seiner Art von Lebenskunst viel Mühe kosten, und ich war

gelehrig und ward hörig.

Einmal

sollte ein gefundenes Hufeisen zu Geld gemacht werden, und ich

wurde damit in die Schmiede geschickt, wo es der Geselle nahm und

zu andern warf. So war es aber nicht gemeint, und Edmund Steff an

ließ mein Kommen mit leeren Händen nicht gelten. Er

scheuchte mich zurück, und ich verlangte Bezahlung.

»Kumm«, sagte ermunternd derselbe Geselle, ließ

seine rußigen Hände vom Blasbalg los und gab mir eine

Maulschelle. – Aber Geld wurde doch beschafft, wenn auch auf

andern Wegen.

Der Milchmann ließ in der Küche Wechselgeld

zurück, und das lag auf der Tischplatte wie für uns

bestimmt da. Was wir nicht sogleich für Lakritzen

aufbrauchten, verbargen wir unter Blättern in den Kübeln

der Oleanderbäume vor des Krämers Laden. Dann aber holte

ich aus eigener Eingebung zu einem Hauptstreich aus. Ich ließ

mir von meinem Vater, der mit Pastor Ohl aus Seimsdorf bei dickem

Zigarrenrauch Gespräche über »hohe heilige

Dinge« führte, einen »Taler für Bier«

geben, eine Besorgung, die mir schon öfter aufgegeben war,

wenn der Mann mit den dreißig Flaschen Aktienbier im Korbe

kam.

1 comment