Mientras los vecinos, vecini, del ciego de nacimiento —es decir, todos los Profetas de la Antigua Ley que lo habían visto mendigar— decían: «¿No es éste el que se sentaba y mendigaba?», unos respondían: «Él es».

Y otros: «A él se parece». El iluminado, a su vez, dice: «Yo soy, ego sum».

Ante estas palabras acabadamente divinas, bastantes por sí solas para detener cataratas y hacer retroceder montañas, caemos a tierra, como los acompañantes de Judas en el monte de los Olivos, y lloramos, no sabiendo a punto fijo en presencia de quién estamos… Una vida no bastaría para decir cuanto se nos ocurre.

¿Sabe alguien en qué acaba convirtiéndose este ciego iluminado que ciertamente fue un hombre, lo que no obstante cuesta trabajo creer, cuando a infinita distancia nos preguntamos por el significado simbólico de este pasaje al que el Evangelio dedica un capítulo entero?

¿Se trata de un discípulo de Jesús, como parece decir él mismo, o más bien de uno de sus verdugos?

Pues ateniéndonos a su naturaleza humana, no es más que uno de los muchos a los que curó o dio consuelo y que poco después no dudan en crucificarlo con saña. Desaparece todo rastro de él después de este capítulo IX de san Juan[14].

Nada he dicho aún del estanque de Siloé, y acaso por ahí podamos dar con un poco de luz. La palabra que emplea la Vulgata es harto extraña. Natatoria. En sentido estricto es un lugar donde se nada, dispuesto para la natación. Había una fuente de Siloé al pie de la colina del Templo, al sudeste de Jerusalén, extramuros. Su nombre, antiquísimo, significaba Enviado, tal como subraya el Evangelista, particularidad asaz misteriosa que puede explicar su situación extramuros de Jerusalén, cuando se considera, en esta figura, la expulsión judaica, pertinaz, veinte veces secular, de Jesús, el Enviado por antonomasia.

Esta fuente predestinada no puede ser otra que María, de quien surgió Jesús, María permanente e inmemorialmente simbolizada en los Libros sagrados por las aguas de todos los manantiales, fuentes, ríos, y mares y océanos; tanto es así que Moisés en su relato de la Creación no puede no llamar María a la universal «congregación de las aguas»… Cuando Jesús manda al ciego a lavarse en el estanque, es como si lo mandara a su Madre. Ella, que preside soberanamente las inmersiones bautismales y es madre de la Luz del mundo, toma de este hombre su ceguera para trasladarla —en medio de los suspiros inmensos de su Transfixión— a la Raza Judía, su propia raza, obligada desde entonces a esperar que se cumpla inefablemente la Primera Palabra del Redentor en su Cruz, para poder verse libres de las tinieblas de su terrible Velamen.

Esto es todo cuanto alcanzo a ver en esta historia del Ciego de nacimiento. Un pordiosero que jamás vio nada y que parece ser, ocultamente, el mismo Jesús reflejado en el espejo enigmático de san Pablo; este mendigo, ciego a toda luz hasta entonces, convertido repentinamente en vidente, al frotar Jesús, Luz del Mundo, sus ojos con el lodo formado con su saliva y enviado luego al seno de su Madre, que no podía distar mucho, creo, de la fuente de sus propios ojos anegados en lágrimas que no tardarán en caer sobre la sepultura de Lázaro; y ambos, el Pordiosero y el Señor, las Tinieblas y la Luz, cada uno espejo del otro, al punto de que Jesús, pareciendo trasponerlo todo, afirma, finalmente, que ha venido al mundo para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados, criterio por el que se juzgará al mundo y que resultará fuente de sorpresas insólitas.

Luego, unos padres que saben que este ciego de nacimiento que acaba de ver la luz es hijo suyo, pero que no saben nada más y que parecen darlo por perdido, ahora que ve se separan de este hijo que ya no los necesita, pues edad tiene y puede hablar por sí mismo, actitud respetuosa que no diferirá de la de los Profetas cuando venga el Salvador que ellos anunciaron. Luego también los discípulos de Moisés, visiblemente enfurecidos por estos acontecimientos, sintiendo que ahora son ellos los ciegos, mientras el Ciego de nacimiento que los condena recibe por fin la vista, cree y adora.

Todo esto, huelga decirlo, ocurre sobre las cimas rojizas de la Contemplación, a inmensa distancia de la interpretación estrictamente moral o doctrinal del Texto sagrado e infinitamente por debajo de la límpida Visión Beatífica. Es una forma de llorar mirando al cielo, pensando en el incomprensible Dios de nuestras almas, que nos haría arder como yesca si se mostrase ante nosotros de distinta forma que en enigmas o en parábolas.

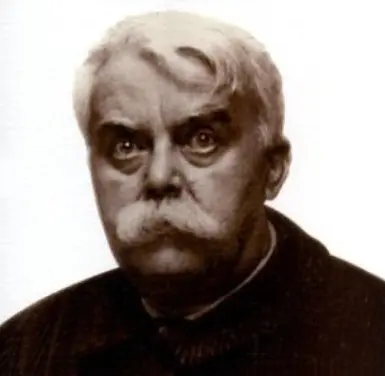

LÉON BLOY (1846-1917), escritor francés nacido en Perigueux. De familia burguesa con 18 años se muda a París, trabajando en los oficios más humildes. La amistad con el también escritor Barbey d'Aurevilly le conducen a la fe y a un temperamento extremista que pasa de un anticlericalismo violento a un catolicismo intolerante. Trabajó en la redacción del Univers, junto a Louis Veuillot y en 1877 conoció a una prostituta, Ana María Roulet, con la cuál ejerció una pasión violenta que se alternó con frenesíes místicos. Después de algunos meses, se retiró a un monasterio en Soligny con la idea de hacerse monje benedictino. Durante una estancia en el Santuario de Salette, conoció al abad Tardif, que lo introdujo en el estudio de la simbología bíblica y lo estimuló a escribir una obra sobre la aparición de la Virgen. En ese periodo maduran los elementos esenciales de su pensamiento y conoce a personalidades importantes de la vida literaria parisina, Paul Verlaine entre ellos. En 1889 se casó con Jeanne Molbeck, permitiéndole la serenidad que necesitaba para publicar libros y artículos. Entre sus obras destacan, El desesperado (1889), La salvación por los judíos (1892), Cuentos descorteses (1895), La mujer pobre (1897), La que llora (1907), La sangre del pobre (1909), El alma de Napoleón (1912), Exégesis de Lugares comunes (1913) y Meditaciones de un solitario (1917). También es autor de los diarios, El mendigo ingrato (1892-1896), Mi diario (1896-1900), Cuatro años de cautiverio (1900-1904), El invendible (1904-1907), El viejo de la montaña (1907-1910), El peregrino del absoluto (1910-1912), En el umbral del Apocalipsis (1912-1915) y El portal de los humildes (1915-1917). Léon Bloy murió el 3 de noviembre de 1917, tras una larga y dolorosa enfermedad.

Notas

[1] La primera edición de En tinieblas, publicada por la editorial Mercure de France en 1918, se abría con este prefacio de la viuda de Léon Bloy. (N. del T.) <<

[2] El 260 sucesor de Pedro fue el papa Benedicto XV, que ocupó la silla de Pedro de 1914 a 1922, contra quien Léon Bloy desata todo su furor por su decisión de permanecer neutral respecto de las potencias beligerantes en la Primera Guerra Mundial. Bloy, en éste y en otros muchos escritos, le reprocha acerbamente que no apoyase la causa de Francia en detrimento de la de Alemania. (N. del T.) <<

[3] Referencia a la aparición de la Virgen a unos pastorcillos, llamados Melania y Maximino, ocurrida en la aldea francesa de La Salette-Fallavaux, situada en el monte del mismo nombre, distrito de Grenoble, el 19 de septiembre de 1846. Bloy censuró a la Iglesia católica francesa de su tiempo por no atender los mandamientos de la Virgen y, sobre todo, por negarse a revelar al pueblo de Dios los terribles males y las extraordinarias calamidades que ésta anunció que caerían sobre el mundo como castigo por sus pecados. Para conmemorar tan milagroso suceso, se levantó en ese monte una capilla bajo la advocación de Nuestra Señora de La Salette, destino desde entonces de numerosos romeros. Por las inmediaciones corre un arroyo que, según los creyentes, brota del lugar donde cayeron las lágrimas de la Virgen.

1 comment