Mi corazón se crispó dolorosamente. Seguí maquinalmente su mirada, y esto es lo que vi: la cara de Maximiliano se animó, despertó, una sonrisa levantó la comisura de sus labios, sus ojos parecieron brillar y se movieron en sus órbitas, un suspiró levantó su pecho donde refulgieron medallas. No era un milagro, sino un truco puramente técnico. Una vez animado, el archiduque iniciaba el ceremonial de bienvenida[33] según el principio de su mecanismo, ceremoniosamente, con arte, como tenía por costumbre cuando vivía. Su mirada se deslizaba sobre los presentes, deteniéndose en cada uno por separado.

Así se encontraron sus miradas. Él se estremeció, vaciló, tragó saliva como si fuese a decir algo, pero pronto, obedeciendo al mecanismo, apartó los ojos y su mirada continuó deslizándose sobre otros rostros, siempre con la misma sonrisa intimidante y feliz. ¿Había notado la presencia de Bianka? ¿Puso en ella su corazón? ¿Quién podía saberlo? Además, no era él mismo en el sentido propio del término, apenas un doble alejado de su verdadera persona, muy disminuido y en un estado de profunda postración. Mas, si nos atenemos a los hechos, había que admitir que él era, digamos, su propio pariente, incluso quizás él mismo, en la medida en que eso era todavía posible tanto tiempo después de su muerte. Sin duda le era difícil, para esa resurrección en cera, entrar exactamente en su piel. A pesar de todo, se había necesariamente deslizado en él en esta ocasión algo nuevo, amenazador, algo extraño, que procedía de la locura del genial maníaco que había concebido, y eso sólo podía llenar a Bianka de terror. Si un hombre gravemente enfermo recuerda poco a aquél que ha sido antes, ¿qué decir de un resucitado a pesar de sí mismo? ¿Cómo se comportaba ahora frente a ese ser salido de su sangre? Con una fingida alegría, forzando la nota, representaba su comedia de emperador-bufón, sonriente y soberbio. ¿Había sido llevado a tanta simulación como consecuencia de las miradas que le echaban en ese hospital las figuras de cera donde vivían todos bajo la amenaza de los rigores del asilo, tenía tanto miedo de los vigilantes que lo espiaban desde todos los rincones? Penosamente salido de una locura, propia, curado y finalmente salvado, ¿temía ser precipitado de nuevo en el desorden, en el caos?

Cuando mi mirada se encontró de nuevo con Bianka, vi que había ocultado su rostro en un pañuelo. La institutriz le rodeaba los hombros con un brazo, sus ojos de esmalte, vacíos, brillaban. Yo no podía soportar más el dolor de Bianka, los sollozos me oprimían la garganta, le tiré a Rudolf de una manga. Nos dirigimos hacia la salida.

A nuestras espaldas, aquel ancestro maquillado, aquel abuelo en la flor de la vida continuaba enviando a la redonda su saludo vehemente y soberano; con un aumento de celo había incluso levantado el brazo, arrojando casi, desde el fondo de su silencio inmóvil, besos tras nuestros pasos. Entre el zumbido de las lámparas de acetileno y el suave murmullo de la lluvia contra los toldos de la carpa, se levantaba sobre la punta de los pies con esfuerzo, completamente enfermo, y, como todos ellos, aspirando a la mortaja.

En el vestíbulo, el busto maquillado de la cajera nos dirigió la palabra, sus diamantes y su corona dental fulguraron sobre el fondo de las mágicas colgaduras. Nosotros salimos a la noche rutilante y tibia. El agua chorreaba de los tejados brillantes, los canalones lloraban con una voz monótona. Nos pusimos a correr bajo aquel aguacero iluminado por las farolas que zumbaban con la lluvia.

XXXII

¡Oh, abismo de la vileza humana, oh, intriga infernal! ¿En qué alma pudo engendrarse esa idea venenosa y satánica que supera los sueños más locos? Cuanto más profundizo en su insondable bajeza, más admiro en ese complot criminal la perfidia sin límites, el brillo del genio del mal.

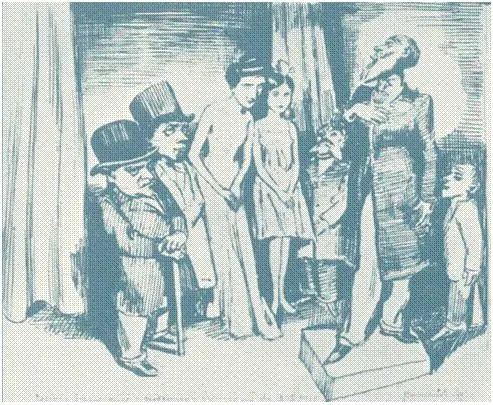

Así, pues, el presentimiento no me había engañado. Aquí, entre nosotros, bajo apariencias de lealtad, en una época de paz general y de vigencia de los tratados internacionales, se cometía un crimen de lesa majestad. Un sombrío drama se desarrollaba en medio de un silencio absoluto, tan bien disimulado que nadie pudo adivinarlo ni descubrirlo bajo las apariencias inocentes de esta primavera. ¿Quién hubiera sospechado que entre ese maniquí amordazado, mudo, de ojos artificialmente animados, y Bianka, tan delicada, tan bien educada, se desarrollaba una tragedia familiar? ¿Quién era Bianka? ¿Debemos al fin levantar el velo del secreto? ¿Qué importa si no descendía de la emperatriz legítima de México[34], ni incluso de la esposa morganática, Isabel de Orgaz, cuya belleza había seducido al archiduque desde que la vio aparecer sobre la escena de una ópera ambulante?

¿Qué importa si su abuela fue aquella pequeña criolla a quien él llamaba tiernamente Conchita y que bajo ese nombre entró en la historia, por la escalera de servicio si se puede decir? Las informaciones que pude recoger sobre ella en el álbum de sellos se pueden resumir en pocas palabras.

Después de la caída del emperador, Conchita partió con su pequeña hija a París donde vivió de su renta de viuda, inquebrantablemente fiel a su imperial amante. La historia pierde aquí la huella de ese personaje entrañable; quedan las conjeturas y las intuiciones. Nada sabemos del matrimonio de su hija ni de la suerte de ésta. En cambio, en 1900, una cierta señora de V., persona de una extraordinaria belleza exótica, acompañada de su marido y su pequeña hija, deja Francia por Austria, provista de un pasaporte falso. En Salzburgo, en la frontera bávara, en el momento de subir al tren de Viena, toda la familia es arrestada por los gendarmes austriacos. Cosa extraña, después de la comprobación de sus falsos papeles, el señor de V. es puesto en libertad, sin embargo no hace ninguna gestión para liberar a su mujer y su hija. El mismo día, regresa a Francia y desaparece sin dejar huella. Aquí, todos los hilos se pierden por completo.

1 comment