Le avventure di Gordon Pym

Copertina

Collana

339

Colophon

Titolo originale: The Narrative of Arthur Gordon Pym of Nantucket

Traduzione di Enzo Giachino

Prima edizione ebook: gennaio 2012

© 1992 Newton Compton editori s.r.l.

Roma, Casella postale 6214

ISBN 978-88-541-3886-5

www.newtoncompton.com

Edizione elettronica realizzata da Gag srl

Frontespizio

Edgar Allan Poe

Le avventure di Gordon Pym

Introduzione di Tommaso Pisanti

Newton Compton editori

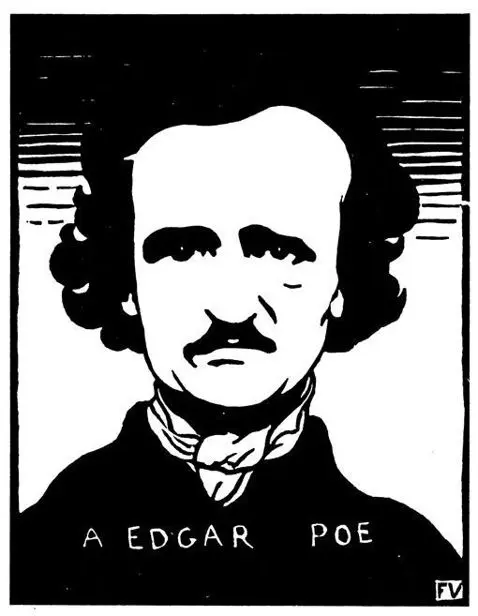

Félix Vallotton, Ritratto di Edgar Allan Poe, 1984.

Introduzione

Per molto tempo, si sa, Edgar Allan Poe, serrato in quella che sembrava un’assoluta oniricità, era apparso scrittore pressoché estraneo allo “svolgimento” stesso di una letteratura americana protesa invece verso estroversioni naturistiche e operative, lungo le linee d’espansione emersoniana e whitmaniana. Ma poi quelle stesse linee e l’intera esaltazione naturistico-ottimistica si sono anch’esse rivelate dense d’inquietudini e di componenti in “nero” (la blackness americana) di eredità “gotica” e anche puritana1.

Fu però il francese, l’europeo Baudelaire a collegare, con prodigiosa intuizione, l’orrido e il tenebroso di Poe non tanto con certe ormai scontate tendenze romantiche quanto – come aveva d’altronde ribadito lo stesso Poe – con il «terrore che è nell’anima»2 e con coerenti esigenze e specifiche scelte stilistico-letterarie. L’orrido come un acuminato strumento di esplorazione nei labirinti della mente, nei meandri psicologici, negli enigmi di una condizione umana problematica. L’influsso di Poe diventerà allora, di colpo, vastissimo, ha costituito anzi uno dei capitoli più fenomenali nella storia degli incontri e dei rapporti fra le letterature: e si pone all’origine stessa della radicale svolta che condurrà al “modernismo”, alla «nuova provincia dell’arte d’oggi»3.

Una blackness ad ogni modo, quella di Poe, composita e variegata, benché s’accompagnasse, a livello biografico, a quel suo precario vivere da randagio, tra esaltazioni e depressioni (e a un affidarsi spesso all’alcool e agli oppiacei, soprattutto dopo la morte di Virginia, la moglie-bambina). Ma «era un bere per disperazione», ha scritto William Carlos Williams4. Altro che il ritratto “satanico” che ha circolato per tanto tempo5. Vi erano, in Poe, struggimenti d’assolutezze, tensioni verso miti d’armonie remote e perdute. Un ardore mitopoietico classico-neoclassico, con ombre orfico-pitagoriche, suggestioni d’Oriente (componenti che danno, subito, alla nascente espressività americana spessore e profondità). «Elena, la tua bellezza è per me/come quei navigli nicei d’un tempo lontano…» «Helen, thy beauty is to me/like those Nicéan barks of yore…»)

Vi è largamente posto, s’intende, anche per l’indagine psicoanalitica: e certe suggestive commistioni estetico-funeree («la morte di una bella donna è l’argomento più poetico del mondo») sono state spesso collegate con l’immagine ossessiva della giovane madre perduta a neanche due anni. Del padre, non si seppe più nulla. Attori entrambi di teatro, a Boston, al tempo della nascita di Edgar, nel 1809. E lui, Edgar, accolto nella casa del facoltoso mercante John Allan e di sua moglie Frances, a Richmond, in Virginia. I meandri dell’inconscio, certo: ma indagando con “juicio”, ad ogni modo, quando il sigillo definitivo è dato dal conseguimento di un’intrinseca organicità poetica, di uno stile6.

Poe è, comunque, tutt’altro che immerso nella totalità romantica. E, soprattutto, si sono via via evidenziati e precisati, in Poe, gli aspetti di affilata consapevolezza, di lucida costruttività stilistico-letteraria: con presenza, persino, di sensi ludici, parodici, istrionici, mistificatori. «Per fare delle sue immagini losche e abbaglianti un sistema funzionale, Poe doveva costruire una retorica intimidatoria e duramente coerente: ma tenendone appunto, contemporaneamente, lucido controllo di direzione e di “effetti”»7.

Interrotti gli studi all’Università, messosi in urto con l’Allan, Poe inizia quella sua vita errabonda, di passerby. A Baltimora ritroverà la zia Maria Clemm, di cui sposerà la figlia quattordicenne, Virginia (un caso, più che di matrimonio, di «vampirismo spirituale»? Con un «vibrare di nervi all’unisono», ha scritto Lawrence8). Un inquieto errare: fino alla tragico-paradossale morte, proprio a Baltimora, nel 1849.

Poe inizia come poeta, con inquietezze ribellistiche alla Byron (il poemetto Temerlano), slanci alla Shelley (il poemetto Al Aaraaf), platonici entusiasmi per l’iperurania Bellezza, incisività d’immaginazione alla Coleridge; e, soprattutto, con quei suoi “effetti” stregati, quei paesaggi foschi e insieme illuminati da una strana lattea luce, con quei balenii di fosforescenze e di anticipatrici risonanze e “dissonanze” (in La Città nel mare, e, più tardi, in Ulalume, nella cupa fascinazione di The Raven, «Il Corvo», pur così attentamente “costruito”)9.

E poi i racconti, i tales famosissimi, straordinari, extraordinaires, come apparvero a Baudelaire: visionari e loici. Berenice, Morella, Re Peste, Ligeia. Magici nomi di donne «depositarie di un sapere mistico e arcano»10 (e, poi, Il crollo della casa degli Usher, Il ritratto ovale, Il pozzo e il pendolo, Il gatto nero, Il cuore rivelatore, Lo scarabeo d’oro). Tutti pubblicati, via via, su giornali e riviste, prima di essere raccolti in volume (1840 e 1846). Poe lavora intensamente, freneticamente; e ama, in fondo, questo comunicare attraverso tali nuovi “canali”. È ritornato a Richmond, dopo la morte di John Allan (che nel suo testamento non l’ha neanche nominato), scrive sul Southern Literary Messenger, diventandone redattore capo e facendone fortemente aumentare la tiratura. Ha un suo pubblico. che incomincia ad essere coinvolto, scrive recensioni rigorose, critica anche nomi famosi e intoccabili (come il poeta-professore Longfellow, considerato quasi, allora, il “poeta nazionale”). Ma tutto riprenderà, di lì a poco, ad essere precario e fuggevole.

Ed è sul Southern Literary Messenger che comincia ad uscire, a puntate (solo due puntate nel gennaio e febbraio del 1837), The Narrative of Arthur Gordon Pym of Nantucket (pubblicato in volume nell’anno successivo).

Un romanzo? No, non un “romanzo” (novel) nel senso di costruzione “organica” quale allora si richiedeva. Una “narrativa”, comunque, un “resoconto” di una certa estensione, di un’eccezionale avventura raccontata dal giovane Pym di Nantucket (l’isola atlantica delle baleniere, poco a sud di Capo Cod). Con riassuntivo sottotitolo: «Contiene i particolari dell’ammutinamento e del feroce massacro, che avvenne a bordo del brigantino americano Grampus, in rotta verso i mari del sud e della susseguente cattura del vascello per opera dei sopravvissuti; il loro naufragio e gli orribili patimenti che soffrirono per la fame; il loro salvataggio da parte della goletta britannica Jane Guy: la breve crociera di quest’ultima nell’Oceano Antartico; la sua cattura e la carneficina dell’intero equipaggio in un gruppo di isole all’84o parallelo di latitudine sud, insieme con molte altre incredibili avventure e scoperte compiute più a sud, in seguito a quel calamitoso disastro»11.

Un quasi-romanzo, ad ogni modo. L’unico scritto da Poe, se si eccettua l’incompiuto Journal of Julius Rodman. E in contraddizione, si direbbe, con quanto lo stesso Poe andava intanto elaborando circa l’“unità d’effetto”, (unity of effect), appunto, da conseguire, da parte dello scrittore (e del poeta) attraverso una netta e stringata concentrazione, e mai dilatazione, delle componenti: giacché lo stato d’“eccitamento” (excitement) prodotto dall’efficace scrittore (o poeta) non può essere che «intenso e breve» e non può essere protratto per pagine e pagine, attraverso tutto un “lungo” poema o romanzo.

Così scriverà Poe, più tardi, nel suo saggio Philosophy of Composition12. Per cui, «lo scrittore non adatterà i suoi pensieri alle esigenze della trama; ma, al contrario, è dopo aver stabilito con ponderata considerazione un determinato effetto da conseguire che inventerà la trama e creerà via via le situazioni che meglio possano aiutarlo a rendere quell’effetto prestabilito».

E The Narrative of Arthur Gordon Pym of Nantucket non sembra smentire tutto questo? La concentrazione, l’applicazione di quanto Poe andava elaborando e sostenendo sono, dunque, nei tales, nei racconti. Vi era tuttavia in Poe qualcosache premeva e spingeva a tentare articolazioni di più ampia misura creativa, oltre alla compiaciuta tentazione di mostrare come in un’epoca dominata dal “romanzo” e da una continua richiesta di romanzi, anch’egli potesse scriverne (senza dire, più esteriormente, delle possibilità di più consistenti remunerazioni, di cui Poe, nelle sue condizioni di precarietà, aveva sempre bisogno).

1 comment