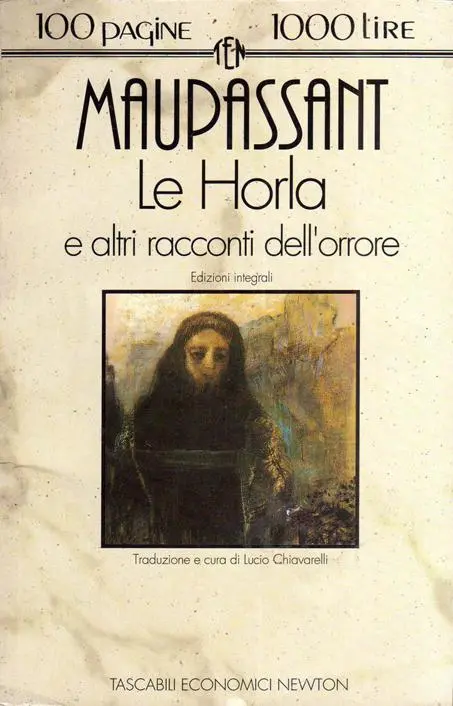

Le Horla

Guy de Maupassant

Le Horla

e altri racconti dell’orrore

Traduzione e cura di Lucio Chiavarelli

© 1994 Newton Compton editori s.r.l. Roma

Tascabili Economici Newton “100 pagine 1000 lire” n. 140

ISBN 887983424X

In copertina: Parsifal, di Odilon Redon (Parigi, Museo d’Orsay) Indice

Maupassant e l’orrore di Lucio Chiavarelli ……………………………………………………………. 3

Nota biobibliografica ………………………………………………………………………………………. 9

Le Horla e altri racconti dell’orrore …………………………………………………………………. 24

Le Horla (1887) ………………………………………………………………………………………….. 25

La mano scorticata (1875) ……………………………………………………………………………. 45

Pazzo? (1882) …………………………………………………………………………………………….. 50

La paura (1882) ………………………………………………………………………………………….. 53

L’orribile (1884) …………………………………………………………………………………………. 58

Il tic (1884) ………………………………………………………………………………………………… 63

Diario di un magistrato (1885) ……………………………………………………………………… 67

La morta (1887) ………………………………………………………………………………………….. 73

Maupassant e l’orrore

di Lucio Chiavarelli

L’orrore è un sentimento complicato e complesso, al punto che persino un eccellente Dizionario analogico (quello di Paul Robert, per esempio), benché incline per la sua propria natura a separare d’una parola i grandi valori di significato, è costretto per amor di verità e di chiarezza a darne una definizione unitaria e insieme duplice: impressione violenta causata dalla vista o dal pensiero d’una cosa spaventevole o ignobile. Vista e pensiero, spavento e ignominia non sono in questo caso termini antitetici, ma elementi correlati ed entrambi indispensabili per penetrare i caratteri, gli aspetti, gli oggetti di una sensazione estrema, che sta a tutte le altre nello stesso rapporto che isola il nero dagli altri colori.

I veri scrittori dell’orrore, da Poe a Lovecraft, da Ambrose Bierce a Barbey d’Aurevilly, a Villiers de l’Isle-Adam, sono tutti consapevoli della inscindibilità di questi termini e ottengono i risultati più persuasivi quando – ciascuno nella diversa misura del proprio talento – riescono a far combaciare pensiero e vista, ignominia e spavento.

Sino a mezzo secolo fa sarebbe stato impensabile avvicinare a questi nomi quello di Maupassant, tanto radicata era nella coscienza critica l’immagine che di lui avevano formato alcuni contemporanei malevoli (Edmond de Goncourt, Léon Daudet e altri): uno scrittore “grossier”, una fortunata puttana della media letteratura, un abile paesaggista sensuale e superficiale. Persino un ingegno acuto come Renato Serra vide in lui soltanto «un sicuro pittore: creatore di tipi»1. Soltanto Taine aveva affermato che alcune novelle – e precisamente quelle scritte negli ultimi anni di vita – «étaient de l’Eschyle». Ma sul finire degli anni ’40 un saggio-divagazione di Alberto Savinio2

riuscì a farci vedere per la prima volta il vero volto di Maupassant, o del suo

«inquilino nero» che lo accompagnerà sino alla morte, dettandogli quasi i suoi racconti più significativi.

«Perché a noi questo importava dire, e, che finora nessuno dei tanti che si sono occupati di Maupassant aveva detto, che a un certo momento in Maupassant nacque un altro Maupassant, e che tanta somiglianza era tra il primo e il secondo Maupassant quanto tra una città buia e una città illuminata, quanto tra un morto sepolto nella terra e un uomo vivo che naviga sul mare, quanto tra una talpa e un’aquila.»3 Così Savinio rovesciava il ritratto tradizionale dello scrittore facendo apparire, nella stessa cornice d’una Parigi appena un poco più lugubre, al posto d’un narratore sin troppo attento al gusto mondano delle “causeries” e dei brillanti finalini a sorpresa, al posto del fotografo smaliziato della prima Belle Époque, una sorta di “ventriloquo in frac”, 1 R. Serra, «Maupassantiana», a cura di A. Grilli, in Nuova Antologia, marzo 1939.

2 A. Savinio, Maupassant e l’Altro, Adelphi, Milano 1975.

3 A. Savinio, Maupassant e l’Altro, pp. 67-68.

l’inventore con tanto anticipo sui surrealisti della scrittura automatica, l’ideatore di altissime avventure che gli dettava, da dentro, “l’inquilino nero”, l’altro, quel demone che per anni cercherà di espellere da sé.

E anche se oggi, dopo le analisi finissime, le pazienti ricerche di critici come Armand Lanoux, M.C. Bancquart, C. Castella e Louis Forestier, la contrapposizione tra il nero e bianco ha assunto carattere meno netto ed è certo più agevole rintracciare in molti racconti il filone fantastico e la tendenza all’orrifico, va pur detto che l’intuizione di Savinio resta tra quelle fondamentali per una esatta comprensione di Maupassant.

1 comment