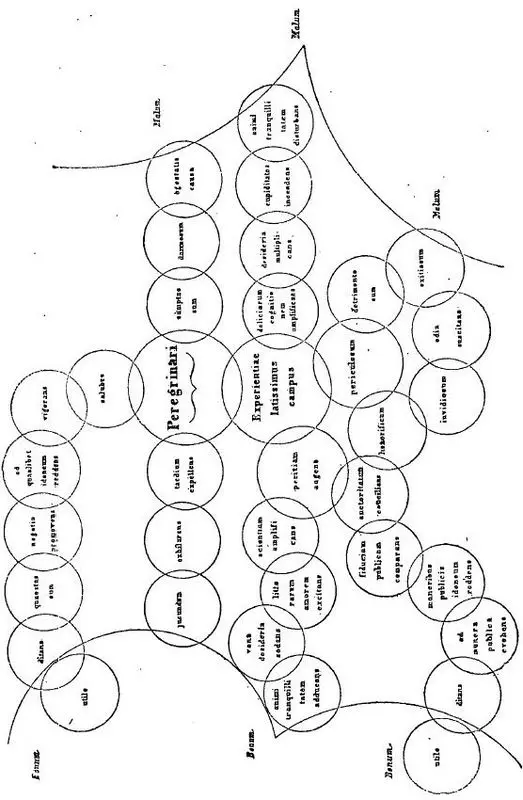

C’est sur un tel escamotage que sont fondés, à vrai dire, tous les artifices de persuasion et les sophismes les plus subtils ; quant aux arguments logiques, tels que le mentiens, le velatus, le cornutus, ils sont trop énormes pour avoir quelque application réelle. Je ne sais si l’on a jamais jusqu’ici ramené à cette suprême condition de possibilité tout l’art de la persuasion et celui de la sophistique, et j’ignore si on l’a placé dans la nature spéciale du concept, mode de connaissance propre à la raison. Aussi je me propose, puisque mon sujet m’y amène, d’éclaircir cette question, quelque facile qu’elle paraisse, par le tableau schématique ci-joint ; on y verra comment les sphères des concepts, pénétrant l’une dans l’autre, permettent de passer arbitrairement d’une notion quelconque à n’importe quelle autre.

Je ne voudrais pas néanmoins que, sur la foi de ce tableau, on attribuât à ce petit éclaircissement présenté en passant plus d’importance qu’il n’en comporte.

J’ai pris pour exemple le concept de voyage. Sa sphère empiète sur celle de quatre autres, sur chacune desquelles l’orateur peut insister à son gré ; celles-ci, à leur tour, pénètrent dans d’autres, quelquefois dans deux ou trois en même temps, à travers lesquelles celui qui parle peut se diriger, comme s’il n’avait pas d’autre voie, pour arriver finalement au bien ou au mal, selon le but qu’il se propose. Il importe seulement, en passant d’une sphère à l’autre, d’aller toujours du centre (représenté par le concept principal) à la périphérie, sans jamais revenir sur ses pas. On peut, selon le faible de l’auditeur, présenter cette sophistique soit dans un discours suivi, soit dans les formes rigoureuses du syllogisme.

En réalité, la plupart des argumentations scientifiques et surtout philosophiques ne sont guère agencées d’une manière différente ; comment serait-il possible autrement que, dans tous les siècles, tant de doctrines erronées aient été non seulement admises (car l’erreur elle-même a une autre origine), mais encore établies par raison démonstrative, doctrines qui plus tard ont été démontrées absolument fausses : telles sont, par exemple, la philosophie leibnitzo-wolfienne, l’astronomie de Ptolémée, la chimie de Stahl, la théorie des couleurs de Newton, etc(20).

10.

[TOUTE SCIENCE, À PART LA LOGIQUE, QUI A POUR OBJET LES PRINCIPES RATIONNELS ET LES RÈGLES DE RAPPORTS DES CONCEPTS, EST UNE CONNAISSANCE DES CONCEPTS ABSTRAITS.]

Pour tous ces motifs, il importe de plus en plus de répondre à cette question : Comment arriver à la certitude, et comment fonder les jugements sur lesquels vont reposer le savoir et la science, – que nous considérons, après le langage et l’activité réflective, comme le troisième grand privilège qui nous vienne de cette même raison.

Il y a quelque chose de féminin, dans la nature de la raison : elle ne donne que lorsqu’elle a reçu. Par elle-même, elle ne contient que les formes vides de son activité. Ainsi, il n’y a de notions rationnelles parfaitement pures que les quatre principes suivants, auxquels nous avons accordé une vérité métalogique : le principe d’identité, le principe de contradiction, le principe du tiers exclu et le principe de raison suffisante. En effet, les autres éléments de la logique ne sont déjà plus des notions rationnelles parfaitement pures, car ils impliquent les rapports et les combinaisons des sphères de concepts ; mais les concepts n’existent qu’après des représentations intuitives : toute leur réalité vient de leur rapport avec ces représentations, qu’ils supposent par conséquent. Cependant, comme ce rapport que les concepts supportent intéresse moins le contenu déterminé des concepts que leur existence en général, la logique, dans son ensemble, peut être considérée comme la science de la raison pure. Dans toutes les autres sciences, la raison tire son contenu des représentations intuitives : en mathématiques, elle le tire de rapports intuitivement connus, avant toute expérience de l’espace et du temps ; dans les sciences naturelles pures, – c’est-à-dire dans ce que nous connaissons avant toute expérience sur le cours de la nature, – le contenu de la science provient de la raison pure, c’est-à-dire de la connaissance a priori de la loi de causalité et sa liaison avec les pures intuitions de l’espace et du temps. Dans les autres sciences tout ce qui n’est pas emprunté aux précédentes appartient à l’expérience. Savoir signifie en général : avoir dans son esprit, pour les reproduire à volonté, des jugements tels que leur principe de raison suffisante de connaissance, c’est-à-dire le caractère auquel on les reconnaît comme vrais, soit en dehors d’eux-mêmes. Ainsi, la connaissance abstraite seule constitue le savoir ; la condition du savoir est donc la raison, et, tout bien considéré, nous ne pouvons pas dire des animaux qu’ils savent quelque chose, bien qu’ils aient la connaissance intuitive, et dans une mesure correspondante la mémoire, en même temps que l’imagination, comme le prouvent leurs rêves. Nous leur accordons la conscience, dont le concept, – bien que le mot de conscience vienne de « science », – se confond par conséquent avec celui de la représentation en général, de quelque nature qu’elle soit. De même, nous attribuons la vie aux plantes, mais non pas la conscience. Savoir, c’est donc connaître abstraitement, c’est fixer dans des concepts rationnels des notions que, d’une manière générale, on a acquises par une autre voie.

11.

[LE SENTIMENT : SON DOMAINE, OPPOSÉ À CELUI DU SAVOIR.]

S’il en est ainsi, le sentiment s’oppose naturellement au savoir : le concept, que désigne le mot sentiment, a un contenu absolument négatif. Il veut dire simplement qu’il y a quelque chose actuellement présent dans la conscience, – qui n’est ni un concept, ni une notion abstraite de la raison.

D’ailleurs, il peut y avoir n’importe quoi sous le concept de sentiment, dont l’étendue démesurément large embrasse les choses les plus hétérogènes. On ne verrait pas pourquoi elles tiennent sous un même concept, si l’on ne reconnaissait qu’elles s’accordent à un point de vue négatif : ce ne sont pas des concepts abstraits. Car les éléments les plus divers, et même les plus opposés, se trouvent réunis dans ce concept : par exemple le sentiment religieux, le sentiment du plaisir, le sentiment corporel en tant que toucher ou douleur, en tant que sentiment des couleurs, des sons, de leur accord et leur désaccord, sentiment de haine, d’horreur, de vanité, d’honneur, de honte, de justice, d’injustice, sentiment du vrai, sentiment esthétique, sentiment de la force, de la faiblesse, de la santé, de l’amitié, de l’amour, etc., etc. Il n’y a entre eux qu’un lien tout négatif : c’est de n’être pas des notions abstraites de la raison ; mais le fait est surtout frappant, lorsqu’on ramène sous ce concept la notion intuitive a priori des rapports de l’espace et particulièrement les notions pures de l’entendement, et que, parlant d’une connaissance, ou d’une vérité, dont on n’a qu’une conscience intuitive, on dit qu’on les sent. Pour plus de clarté, je vais donner quelques exemples tirés de livres récents, parce qu’ils sont une preuve frappante à l’appui de mon explication. Je me souviens d’avoir lu, dans l’introduction d’une traduction allemande d’Euclide, qu’il fallait laisser les commençants dessiner toutes les figures, avant de leur rien démontrer, parce qu’ils sentaient ainsi la vérité géométrique, avant de la connaître parfaitement par la démonstration.

De même, dans la Critique de la morale de F. Schleiermacher, il est question du sentiment logique et mathématique p. 339, et du sentiment de l’identité ou de la différence de deux formules p. 342. Bien plus, dans l’Histoire de la philosophie de Tennemann, il est dit qu’« on sent très bien la fausseté des sophismes, sans pouvoir en découvrir le vice de raisonnement » (vol. I, p. 361). Il faut considérer le concept du sentiment à son vrai point de vue, et ne pas omettre le caractère négatif, qui en est l’essence même ; autrement l’extension démesurée de ce concept, et son contenu tout négatif, très étroitement déterminé et très exclusif, donne lieu à une foule de malentendus et de discussions. Comme nous autres Allemands, nous avons un synonyme exact du mot Gefuhl (sentiment), dans le mot Empfindung (sensation), il serait utile de réserver ce dernier pour les sensations corporelles, considérées comme une forme inférieure du sentiment. L’origine de ce concept du sentiment, concept si disproportionné par rapport aux autres, est la suivante. Tous les concepts, et les mots ne désignent pas autre chose que des concepts, n’existent que pour la raison et procèdent d’elle. Avec eux on n’est placé qu’à un point de vue unilatéral. Mais de ce point de vue, tout ce qui est proche nous semble avoir un sens et nous être donné comme positif ; tout ce qui s’en éloigne, au contraire, nous semble confus, et nous ne l’envisageons bientôt plus que comme négatif. C’est ainsi que chaque nation traite les autres d’« étrangers » ; le Grec voyait partout des barbares ; pour l’Anglais, tout ce qui n’est pas anglais est « continental ».

1 comment