On pourrait longuement décrire la relation particulière qu’entretient la main avec chacune des autres parties du corps.

Pied : le tireur d’épine (bronze célèbre du musée du Vatican).

Yeux : se frotter, se boucher, se protéger les yeux. La main peut figurer une visière ; les deux mains une lorgnette, une longue-vue. Elles fournissent aux yeux ce qu’ils ont à examiner de près, tiennent le livre ou le journal à la bonne distance. Ramassent un caillou pour l’offrir au regard, etc.

Cheveux : la main avec ses doigts joue à être un peigne. Elle sert aussi d’oreiller quand le corps est couché sur la dure.

Jeux de mains : les services que la droite rend à la gauche et réciproquement.

La main, comédienne à tout faire. Le membre-frégoli du corps.

Enfant. Il est aveugle de naissance, et je lui fais la lecture à haute voix. Cependant sa main se pose sur mon bras, ou vient se loger dans la mienne. Parfois, timidement, je l’interroge sur ce qu’évoquent certains mots dans son esprit : lumière, ombre, soleil, verdure, feu. Il me dit : « Je sais ce que c’est que l’obscurité : c’est quand je ne te touche plus. » La phrase paraît d’abord échapper à mon attention. Mais peu à peu, me revenant sans trêve ni relâche, elle grandit, grossit, prend des proportions effrayantes. C’est que je me sens de plus en plus indigne de l’entendre.

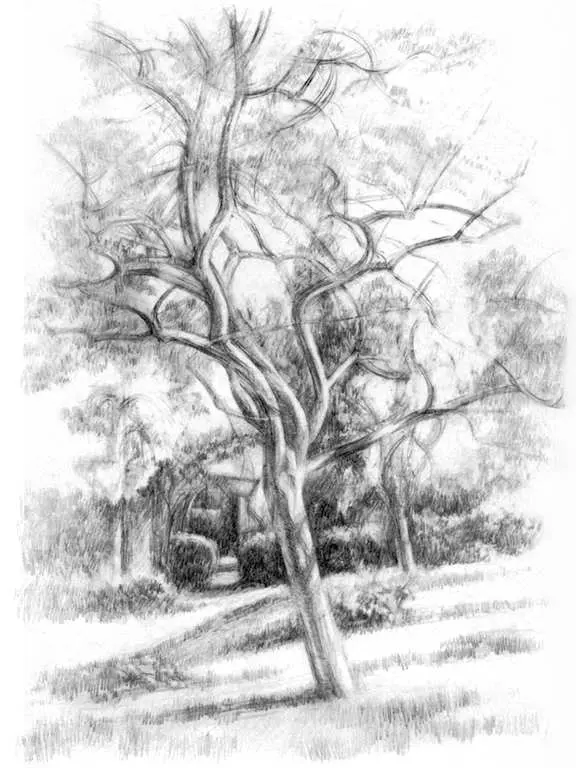

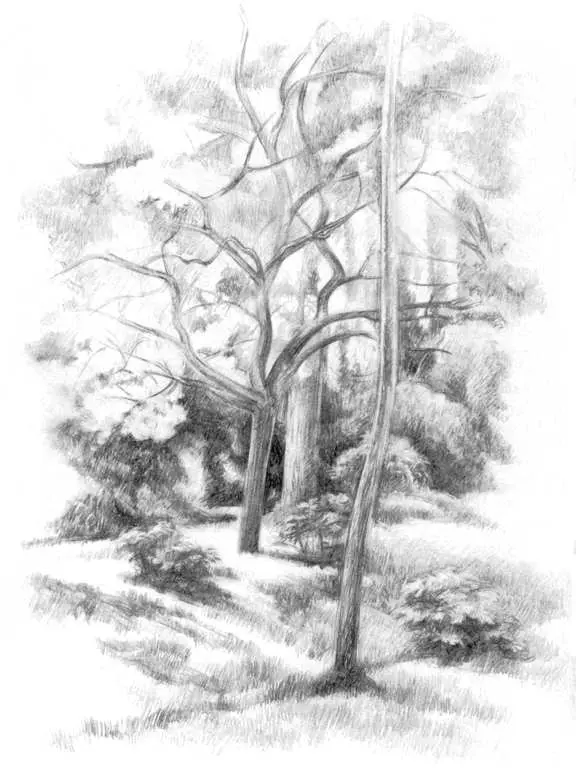

Le test de l’arbre. Pour déceler la psychologie du « sujet », on lui demande de dessiner un arbre. C’est là que commence le suspens, car il n’y a pas deux arbres identiques, aussi bien dans la nature que sur le papier.

Commençons par les racines. Certains « sujets » omettent purement et simplement de les dessiner. Si on leur fait remarquer leur oubli, ils répondent que l’arbre cache ses racines dans la terre et qu’il ne faut pas faire comme l’enfant qui n’oublie pas de dessiner le nombril du bonhomme habillé qu’il dessine. On peut se satisfaire de cette explication. Mais on peut également définir la nature de la racine, élément nocturne, tellurique, qui assure obscurément à l’arbre à la fois sa nourriture et sa stabilité. Gaston Bachelard allait encore plus loin et voyait dans la racine une étrange synthèse de la vie et de la mort, parce que, inhumée comme un défunt, elle n’en poursuit pas moins sa puissante et secrète croissance.

On comprend dès lors que s’il y a des hommes-racines, qui dans leur dessin privilégient le niveau souterrain de l’arbre, d’autres s’en détournent au contraire instinctivement.

Sans doute accorderont-ils leur préférence au tronc. C’est l’élément vertical de l’arbre, celui qui symbolise l’élan, l’essor, la flèche dressée vers le ciel, la colonne du temple. L’homme d’action doué d’une dimension spirituelle se reconnaît dans cette partie de l’arbre. Il y a autre chose. Le tronc ne fournit pas seulement le mât du navire. C’est lui qui donne le bois, matériau de la planche, de la poutre, du billot. Sa couleur, ses lignes, ses nœuds et même son odeur parlent puissamment à l’imagination.

Mais toute une catégorie d’hommes et de femmes ne se reconnaissent que dans les branches horizontales et leur feuillage. C’est le poumon de l’arbre, les mille et mille ailes qui battent comme pour s’envoler, les mille et mille langues qui murmurent toutes ensemble quand un souffle de vent passe dans l’arbre. Au demeurant, ramage signifie à la fois chant et entrelacs de rameaux.

Ainsi chaque arbre rassemble les images des trois grandes familles humaines : les métaphysiciens, les hommes d’action et les poètes. Et il nous apprend en même temps qu’ils sont solidaires, car il ne peut y avoir de frondaison sans tronc, ni de tronc sans racine.

Main. Le cerveau peut bien regarder de haut la main, modeste exécutante de ses décisions. Il n’empêche que la diversité des cinq doigts présente un petit mystère qui le dépasse.

1 comment