Le gros du corps d’armée venu des Gaules, et alors commandé par BOHÉMOND, prince de Tarente, disparaît lentement là-bas, là-bas, au milieu de ces épais nuages de poussière soulevés par la marche des croisés. Puis viennent éparpillés à la débandade une longue suite de traînards, de blessés, de malades, de malheureux mourants de soif, de chaleur, de fatigue ; ils tombent çà et là dans ce désert sans bornes pour ne plus jamais se relever. Parmi ces traînards, les moins à plaindre sont ceux qui, ayant perdu leurs chevaux, ont bravement enfourché un âne, un bœuf, un bouc, voire même quelqu’un de ces grands dogues de Syrie hauts de trois pieds ; ils s’en vont ainsi au pas de leurs grotesques montures, l’épée sur la cuisse, la lance derrière le dos. Afin de se préserver de la dévorante ardeur du soleil qui, tombant d’aplomb sur le crâne, cause souvent la folie ou la mort, ils portent des coiffures étranges : ceux-ci s’abritent sous un morceau de toile tendue sur des bâtons, qu’ils tiennent de chaque main comme une sorte de dais ; d’autres, mieux avisés, ont tressé avec les feuilles desséchées du dattier de grands chapels qui projettent l’ombre sur leur figure. Les plus nombreux portaient des espèces de masques, faits de lambeaux de toile et percés d’un trou à la hauteur de l’œil, afin de préserver leurs paupières de la poussière, si brûlante, si corrosive, que souvent à une inflammation douloureuse succédait la perte de la vue. À une longue distance de ces croisés aux montures grotesques, venaient les piétons, enfonçant jusqu’à mi-jambe dans les sables mouvants, dont le contact cuisant rendait intolérable l’excoriation de leurs pieds mis à vif par les fatigues de la route ; les blessés, les membres enveloppés de chiffons sordides, cheminaient péniblement appuyés sur des bâtons ; des femmes haletantes portaient à dos leurs enfants ou les traînaient entassés, sur de grossiers traîneaux qu’elles tiraient après elles à l’aide de leurs maris. Parmi ces malheureux presque tous déguenillés, on en voyait de bizarrement accoutrés : les uns à peine vêtus d’une mauvaise souquenille coiffaient un riche turban d’étoffe orientale ; d’autres de qui les chausses trouées laissaient voir la chair portaient un splendide cafetan de soie brodée, çà et là taché de sang, comme toutes les dépouilles provenant du pillage et du massacre. Ces infortunés, suffoqués par une chaleur étouffante, aveuglés par la poussière soulevée sous leurs pas, ruisselants de sueur, le gosier corrodé par une soif dévorante, le teint brûlé par le soleil, l’air farouche, morne, découragé, cheminaient maugréant et blasphémant contre la croisade, lorsqu’ils virent à une assez grande distance derrière eux s’approcher à travers des tourbillons poudreux une nombreuse et brillante chevauchée ; à sa tête et monté sur un cheval arabe noir comme l’ébène, s’avance un jeune homme splendidement vêtu : c’est WILHELM IX, le beau duc d’Aquitaine, le poète impie, le contempteur de l’Église, le séducteur de Malborgiane, dont il portait en Gaule le portrait peint sur son bouclier ; mais Malborgiane est oubliée, délaissée, comme tant d’autres victimes de ce grand débauché ; Wilhelm IX s’avançait donc à la tête de ses gens de guerre ; sa figure à la fois hardie et railleuse disparaissait à demi sous la capuche d’un peliçon de soie blanche, qui couvre à demi ses épaules ; sa taille élégante et souple se dessine sous une tunique de légère étoffe couleur pourpre, et ses larges chausses flottantes à l’orientale laissent apercevoir ses bottines de cuir vert brodées d’argent appuyées sur ses étriers dorés. Wilhelm IX ne porte ni arme ni armure ; de sa main gauche il conduit son cheval ; sur sa main droite, couverte d’un gantelet de daim brodé, se tient son faucon favori chaperonné d’écarlate, et les pattes ornées de clochettes d’or ; tel est le courage de ce vaillant oiseau de chasse que souvent son maître le lance contre les vautours du désert, de même qu’il a souvent lancé contre les hyènes et les chacals les deux grands lévriers blancs, à collier de vermeil, qui, haletants, suivent son cheval. En croupe de ce fier animal se tient un négrillon de huit à dix ans bizarrement vêtu ; il porte un large parasol oriental dont l’ombre abrite la tête de Wilhelm IX. À sa droite et le dominant de la hauteur de sa grande taille, chemine un chameau richement caparaçonné, il est guidé par un autre négrillon assis sur le devant d’une double litière fermée de rideaux de soie et assujettie par des sangles de chaque côté de l’échine et sous le ventre du chameau, de sorte que dans chacun des compartiments de cette litière une personne pouvait être commodément assise à l’abri du soleil et de la poussière, et souvent Wilhelm IX y prenait place. À son côté chevauchait le chevalier GAUTHIER-SANS-AVOIR : avant son départ pour la croisade, l’aventurier gascon, hâve, osseux, dépenaillé, ressemblait fort au pauvre diable peint sur la partie supérieure de son bouclier ; mais à ce moment, grâce à la somptuosité de ses vêtements, le chevalier rappelait le second emblème de son bouclier. À l’arçon de sa selle pendait un casque à la vénitienne qu’il avait quitté pour un turban, coiffure plus commode pour la route ; une longue dalmatique d’étoffe légère endossée par-dessus sa riche armure l’empêchait de devenir brûlante aux rayons du soleil. Le Gascon ne conservait de son pauvre équipement d’autrefois que sa bonne épée la Commère-de-la-Foi et son petit cheval Soleil-de-Gloire ; survivant, par un miraculeux hasard, aux périls, aux fatigues de ce long trajet, alerte, dispos, modérément en chair, Soleil-de-Gloire, par le lustre de son poil, témoignait de la bonne qualité de l’orge sarrasine, qui ne semblait non plus lui manquer que les vivres à son maître. Derrière ces trois principaux personnages venaient les écuyers du duc d’Aquitaine, portant sa bannière, son épée, sa lance et son bouclier, sur lequel Wilhelm IX faisait d’habitude peindre l’effigie de ses maîtresses, objets éphémères de ses caprices libertins ; aussi le portrait d’AZÉNOR-LA-PÂLE, remplaçant celui de Malborgiane, occupait le centre de l’écu de Wilhelm IX ; mais, par un raffinement de corruption effrontée, d’autres médaillons représentant quelques-unes de ses nombreuses et nouvelles concubines entouraient (humbles satellites de cet astre rayonnant) l’image d’Azénor. Des écuyers conduisaient aussi en main les destriers de bataille du duc d’Aquitaine, vigoureux chevaux bardés et caparaçonnés de fer, portant attachées sur leur selle les différentes pièces de l’armure de leur maître ; il pouvait ainsi endosser son harnais de guerre si venait l’heure du combat, au lieu de supporter durant une longue route le poids accablant de ses armes. Après les écuyers s’avançaient, conduits par des esclaves noirs enlevés aux Sarrasins, les mules et les chameaux chargés des bagages et des provisions du duc d’Aquitaine ; car si la faim, la soif, la fatigue, décimaient la multitude, les seigneurs croisés, grâce à leur richesse, échappaient presque toujours aux privations ; ainsi l’un des chameaux de Wilhelm IX était chargé de plusieurs sacs de citrons et de grosses outres remplies de vin et d’eau, ressources inestimables pour la traversée de ce désert torride. Environ trois cents hommes d’armes fermaient la chevauchée du duc d’Aquitaine ; ces cavaliers, seuls survivants à peu près de mille guerriers partis pour la croisade, habitués aux combats, rompus à la fatigue, bronzés par le soleil de Syrie, bravaient depuis longtemps les dangers de ce climat meurtrier ; leur lourde armure de fer ne pesait pas plus à leurs corps robustes qu’une casaque de toile ; le dédain du péril et la férocité se lisaient sur leurs traits farouches ; plusieurs d’entre eux portaient à l’arçon de leur selle, en manière de sanglant trophée, des têtes de Sarrasins fraîchement coupées, suspendues par l’unique mèche de chevelure que les mahométans conservent au sommet du crâne. Les cavaliers du duc d’Aquitaine avaient pour armes une forte lance de frêne ou de tremble à banderoles flottantes, une longue épée à deux tranchants et, à l’arçon de leur selle, une hache ou une masse d’armes hérissée de pointes ; boucliers ovales, hauberts ou jaques de mailles d’acier, casques, brassards, cuissards, jambards de fer, telle était leur armure. La troupe de Wilhelm IX traversait rapidement les groupes de traînards lorsqu’une main blanche et effilée entr’ouvrit les rideaux de la litière, auprès de laquelle chevauchait le duc, et une voix lui dit : – Wilhelm, j’ai soif.

– Azénor a soif ! – reprit le croisé en arrêtant son cheval, et s’adressant à Gauthier-sans-Avoir : – Va vite chercher à boire pour ma maîtresse ; je connais l’impatience de toutes les soifs ! point ne faut laisser languir des lèvres qui demandent un frais breuvage ou un chaud baiser !

– Seigneur duc, je vais chercher le breuvage, charge-toi du baiser, – répondit l’aventurier en se dirigeant vers les bagages, tandis que, penché sur son cheval, le duc d’Aquitaine avança la tête sous les rideaux de la litière.

– Oh ! Wilhelm, – dit bientôt la voix passionnée d’Azénor, jadis mes lèvres étaient blanches et glacées ; le feu de tes baisers les a rendues vermeilles !

– Cela prouve que je suis non moins sorcier que toi, ma belle sorcière !

– Ne m’appelle pas ainsi… tu me rappelles des jours horribles… À cette pensée, la haine me monte au cœur et la honte au front !

– Pourquoi la honte ? Tu as feint d’être magicienne dans l’espoir d’abuser cette brute sauvage de Neroweg, qui, après t’avoir violentée, te gardait prisonnière… Tu voulais t’échapper de ses mains et te venger en lui donnant un philtre empoisonné, le tour était pardieu fort bon ; ne t’ai-je pas dit que moi, seigneur suzerain de cet ours, de ce loup, j’ai parfois eu l’envie d’aller l’enfumer dans sa tanière, ce noir donjon de Plouernel où il t’a retenue captive ! Foi de chevalier ! j’espérais même, en l’honneur de tes beaux yeux, ma charmante, rompre ici quelques lances avec lui ; mais je n’ai pu le rencontrer. D’ailleurs, les dés se sont chargés de ta vengeance : n’avons-nous pas dernièrement appris qu’à peine débarqué de Marseille à Joppé, le comte de Plouernel, tout frais venu des Gaules, avait en une nuit de jeu contre d’autres seigneurs forcenés joueurs, perdu cinq mille besans d’or, sa vaisselle, ses bagages, ses chevaux, ses armes, tout enfin, jusqu’à son épée ! Ah ! ah ! – ajouta le duc d’Aquitaine en riant aux éclats, – il me semble voir ce Neroweg, si rudement étrillé au début de sa croisade, l’achever avec un vieux bonnet pour casque, un bâton pour lance, et pour coursier un âne, un bouc ou un grand chien de Palestine, si notre beau sire a toutefois conservé de quoi payer une si fière monture ! Dis, ma belle sorcière, quels magiciens que les dés et les échecs ! En une nuit ils font un truand d’un seigneur, et un seigneur d’un truand ! Pour moi, quant au jeu, je ne me plains que d’une chose : de mon bonheur constant ; j’aime tant l’inconstance !

– Je le sais, Wilhelm ; aussi, comme toi, je me plains de mon bonheur.

– De ton bonheur… au jeu ?

– Non, non. Je suis à toi, le rêve de ma jeunesse s’est accompli, et pourtant ce bonheur inespéré cause mon tourment !

– Aurais-tu des remords ? Folie ! nous sommes en Terre-Sainte ! tous nos péchés nous sont remis, donc péchons, ma belle, péchons beaucoup ! péchons partout ! péchons sans cesse !

– Tu prêches d’exemple, Wilhelm, – reprit Azénor-la-Pâle avec une jalouse amertume ; – ton caprice insolent et banal est, comme ton amour, insoucieux du choix ! Peu t’importe à toi : damoiselle ou serve déguenillée ! noble dame ou ribaude !

– Azénor, celui dont nous allons délivrer le sépulcre n’a-t-il pas dit : « Les premiers seront les derniers ! » Or donc, en bon chrétien, j’aime parfois, en amour, à faire des dernières les premières !

– C’est ainsi que cette infâme Perrette-la-Ribaude…

– N’en médis pas ! – reprit Wilhelm IX en riant et interrompant Azénor dont la voix se courrouçait. – Quelle joyeuse et hardie commère que cette Perrette ! elle était sans pareille dans une orgie ! Il fallait la voir après le siège d’Antioche, la coupe en main, la chevelure au vent !

– Tais-toi, Wilhelm ! je te hais !…

– Pauvre Ribaude !… comme tant d’autres, elle sera morte en route…

– Tant pis… car j’aurais voulu l’étrangler de mes propres mains ; oui, et ta Yolande aussi !

– Ah ! c’eût été dommage ! La belle fille ! je croyais voir vivre ma Diane antique, et son marbre blanc se changer en chair rose ! J’ai fait des vers sur cette métamorphose ; je veux te les dire !

– Pas un mot de plus, Wilhelm ! – reprit Azénor d’une voix altérée ; – tu es sans pitié… tu me mets au supplice !

– Jalouse… tu me laisseras du moins regretter et chanter mon autre Diane… celle de marbre ? Hélas ! pour subvenir aux dépenses de ma croisade, j’ai vendu ce chef-d’œuvre de l’art grec et trois de mes seigneuries à l’évêque de Poitiers ! Il ne saura l’apprécier, ma belle Diane ! il n’a souci des femmes… de marbre, ce vieux satyre !

– Grand impudique ! oses-tu blâmer l’incontinence ?

– Non, par Dieu ! l’incontinence ne m’a-t-elle pas conduit en Terre-Sainte ? mon pèlerinage est tout d’amour. À d’autres la conquête du saint sépulcre ! Moi, mieux avisé, j’ai conquis des Germaines, des Saxonnes, des Bohèmes, des Hongroises, des Valaques, des Moldaques, des Bulgares, des Grecques, des Byzantines, des Sarrasines, des Syriennes, des Mauresques, des négresses, et ce n’est pas tout, ô Vénus ! j’en ai fait vœu par tes colombes libertines ! je veux entrer à Jérusalem pour y conquérir la plus belle vierge de cette cité des anges !

– Audace et débauche ! c’est à moi, Azénor, à moi qu’il dit cela !

– Je vais calmer ton courroux, ma belle ; écoute-moi sans te fâcher : je buvais, vois-tu, de tous les vins sans aucune préférence avant de connaître le vin de Chypre ; mais lorsque je l’ai eu goûté, plus je buvais des autres vins, plus ma préférence augmentait pour ce divin nectar, oui, comparaison et souvenir me ramenaient toujours à lui ! Ainsi comparaison et souvenir m’ont toujours ramené vers toi, ma charmante, depuis ce jour fortuné où, quittant Poitiers pour aller à la croisade, je t’ai vue venir à moi sur la route me disant : – « Je t’aime ! Veux-tu de moi ? Je te suis. »

– Ainsi, sur cette terre, il n’est pas une femme, une seule que je n’aie à redouter comme rivale ! et je suis affolée de cet homme ! malheur à moi !

– Je vais d’un mot te rassurer, ma belle ; il est une race tout entière dont ta jalousie n’a rien à craindre… Ciel et terre ! la seule vue des femmes de cette exécrable engeance me donnerait, je crois, la chasteté d’un saint !

– De qui veux-tu parler ?

– Des juives ! – répondit le duc d’Aquitaine avec une expression de dégoût, d’horreur et presque de crainte. – Oh ! lorsque j’ai fait exterminer tous les juifs de mes seigneuries, pas une femme de cette espèce maudite n’a échappé aux tortures et aux supplices !

– Wilhelm, – dit Azénor-la-Pâle d’une voix légèrement altérée, – d’où te vient tant de rage contre ces infortunées ? quel mal t’avaient-elles fait ?

– Sang du Christ ! j’aurais pu par ignorance prendre une juive pour maîtresse ! – répondit Wilhelm IX en frémissant ; – et alors j’étais perdu !

– Perdu !… pourquoi ?

– Tu me le demandes ?… Avoir pour maîtresse une juive !… une juive ! – reprit le duc d’Aquitaine en frémissant de nouveau. – Tiens, Azénor, je ne crains ni prêtre, ni Dieu, ni diable, mais si jamais je touchais à une de ces bêtes immondes, impures, ensabattée, que l’on appelle une juive… je ne sais ce qu’il arriverait de moi !

– Toi, blasphémateur ! toi, sacrilège ! montrer une pareille faiblesse, toi qui ne crois à rien !

– Je crois à l’horreur insurmontable que m’inspire la juiverie… et d’ailleurs, tiens, regarde-moi.

– Tu pâlis !

– Et pourtant, Azénor, tu sais si jamais j’ai pâli devant la mort ou l’excommunication des prêtres ; mais, malgré moi, à la seule appréhension de cette juiverie, je… – Puis s’interrompant et voulant échapper sans doute aux pensées dont il était obsédé, Wilhelm IX s’écria joyeusement : – Au diable les juifs et vive l’amour ! un beau baiser, ma charmante ; notre entretien sur cette infernale engeance me laisse un arrière-goût de soufre et de bitume comme si j’avais tâté de la cuisine de Satan ! À moi l’ambroisie de tes baisers, mon amoureuse !

Quelques cris lointains et une sorte de tumulte qui s’éleva parmi les hommes d’armes du duc d’Aquitaine interrompirent sa conversation avec Azénor ; il tourna la tête et vit venir à lui Gauthier-sans-Avoir tenant de la main dont il ne guidait pas son cheval une petite amphore de vermeil. – Quel est ce tapage ? – dit Wilhelm IX en prenant l’amphore apportée par l’aventurier gascon et la remettant à Azénor ; – quels sont ces cris ?

– Seigneur duc, au moment où tes esclaves noirs détachaient des bagages une outre remplie d’eau, afin de remplir cette amphore dans laquelle j’avais d’abord exprimé le jus de deux citrons, et le suc de l’un de ces roseaux que l’on trouve en ce pays et dont la moelle est aussi douce que le miel, des traînards éclopés qui tâchent de suivre l’armée se sont rués autour de l’outre : – De l’eau ! de l’eau ! je meurs de soif – criait celui-ci. – Ma femme, mon enfant meurent de soif ! – criaient ceux-là. – Par la Commère-de-la-Foi, ma bonne épée ! jamais grenouilles à sec en temps caniculaire n’ont plus épouvantablement coassé que ces coquins ! mais à ces affreux coassements, quelques-uns de tes hommes d’armes, seigneur duc, ont mis fin à grands coups de bois de lance. Conçoit-on l’effronterie de ces bélîtres ? – « Où donc sont les claires fontaines que tu nous promettais à notre départ des Gaules ? » – hurlaient-ils à mes oreilles ; – « où donc sont-ils les frais ombrages ? »

– Et que leur as-tu répondu, mon joyeux Gascon ? – dit en riant Wilhelm IX, tandis que Azénor à demi penchée hors de sa litière, buvait avidement le contenu de la petite amphore de vermeil ; – oui, comment as-tu répondu à ces coquins si effrontément curieux de frais ombrages et de claires fontaines ?

– J’ai pris la grosse voix de mon compère Coucou-Piètre, et j’ai dit à ces brutes : « La foi est une abondante fontaine qui rafraîchit les âmes ; la foi est en vous, soldats du Christ, donc tournez le robinet… et rafraîchissez-vous… »

– Gauthier, tu serais digne d’être évêque !

« – Quoi ! gens de peu de ferveur ! – ai-je poursuivi d’une voix formidable, – vous osez demander où sont les jardins ombreux ? La foi n’est-elle pas non-seulement une fontaine, mais encore un arbre immense qui étend sur les fidèles ses rameaux tutélaires ? Donc, reposez-vous, étendez-vous à l’ombre… de votre foi, et jamais chêne séculaire ne vous aura prêté plus délectable ombrage sous ses rameaux feuillus ! Enfin, si ces divers rafraîchissements ne vous suffisent point, crevez de chaleur comme poissons sur le sable, et réjouissez-vous, mes compères, réjouissez-vous, car le Tout-Puissant sourit d’un air paterne aux douleurs de ses créatures, qui par leurs martyres deviennent des anges pour son paradis ! »

– Gauthier, ce n’est plus d’un évêché ou d’un archevêché que je te trouve digne ; mais du pontificat ! – dit gaiement le duc d’Aquitaine. – Puis, se retournant vers sa troupe, il dit à haute voix : – En route, et hâtons le pas, afin que l’armée ne prenne pas sans nous la ville de Marhala ; les Marhaliennes sont, dit-on, charmantes…

*

* *

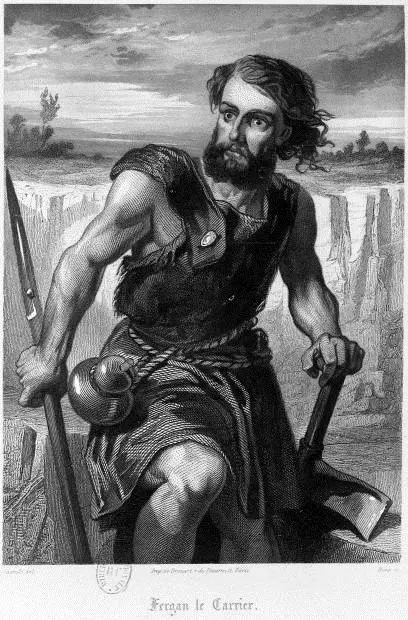

Le nuage de poussière soulevé par la troupe du duc d’Aquitaine se perdait au loin dans une brume ardente, dont les vapeurs rougeâtres envahissaient de plus en plus l’horizon ; ceux des traînards qui n’avaient pas jusqu’alors succombé à la fatigue, à une soif dévorante ou à leurs blessures, suivaient péniblement à une longue distance les uns des autres le chemin de Marhala, jalonné par tant de débris humains, au-dessus desquels des bandes de vautours, un moment effarouchés, revenaient tournoyer. Le dernier groupe de traînards disparut dans les tourbillons poudreux soulevés par sa marche, et bientôt trois créatures vivantes, un homme, une femme et un enfant, Fergan-le-Carrier, Jehanne-la-Bossue et Colombaïk, restèrent seuls au milieu de ce désert. Colombaïk, expirant de soif, était étendu sur le sable à côté de sa mère, que ses pieds endoloris, blessés, entourés de chiffons ensanglantés, ne pouvaient plus supporter ; à genoux près d’eux, le dos tourné vers le soleil, Fergan tâchait de faire ombre de son corps à sa compagne et à son enfant. Non loin de là se voyaient les cadavres d’un homme et d’une femme ; celle-ci, une heure auparavant, trépassait dans les douleurs de l’avortement et mettait au monde un enfant mort ; il était là aux pieds de sa mère, il était là presque sans forme et déjà noirci, corrodé par ce soleil de feu ; l’homme, tué à coups de lance par les guerriers du duc d’Aquitaine, avait été l’un des plus menaçants de ceux qui réclamaient de l’eau à grands cris ; exaspéré par les souffrances de sa femme, épuisée de fatigue et en proie à une soif dévorante, il voulut s’emparer de l’une des outres de Wilhelm IX, et reçut en pleine poitrine un coup de lance au lieu d’être seulement bâtonné ; puis, se traînant auprès de sa compagne expirante, il était mort à côté d’elle, comme son enfant nouveau-né.

Jehanne-la-Bossue, assise à côté de Colombaïk, dont elle tenait la tête sur ses genoux, lui disait en pleurant : – Tu ne m’entends donc plus ? cher petit… tu ne me réponds pas ? – Les larmes de la pauvre femme en tombant sillonnaient la figure poudreuse de son fils ; elles coulèrent ainsi sur ses joues et jusqu’au coin de ses lèvres desséchées ; Colombaïk, les yeux demi-clos, sentant son visage baigné des pleurs de Jehanne, porta machinalement ses petits doigts à sa joue, puis à sa bouche, comme s’il eût cherché à apaiser sa soif avec les larmes maternelles. – Oh ! – murmura Jehanne en remarquant le mouvement de son fils, – oh ! si mon sang pouvait te rappeler à la vie, je te le ferais boire ! – Puis frappée de cette idée, elle dit au carrier : – Fergan, ouvre une de mes veines, et peut-être notre enfant sera sauvé !

– J’y pensais, – répondit le carrier ; – mais je suis plus robuste que toi, et c’est moi qui vais… – Le serf s’interrompit en entendant soudain le bruit d’un grand battement d’ailes au-dessus de sa tête ; puis il sentit l’air agité autour de lui, leva les yeux et vit un énorme vautour brun, au cou et au crâne dépouillés de plumes, s’abattre pesamment sur le cadavre de l’enfant nouveau-né couché sur le sable à côté des cadavres de son père et de sa mère, saisir ce petit corps entre ses serres, puis, emportant sa proie, s’élever dans l’espace en poussant un cri prolongé. Jehanne et son mari, un moment distraits de leurs angoisses, suivaient d’un regard épouvanté le vol circulaire du vautour, lorsqu’au loin le serf aperçut se dirigeant de son côté un pèlerin monté sur un âne.

– Fergan, – disait Jehanne au carrier dont le regard ne quitta plus le pèlerin, qui se rapprochait de plus en plus, – Fergan, affaibli comme tu l’es, si tu donnes ton sang pour notre enfant, tu mourras peut-être ? je ne te survivrai pas ; alors, qui protégera Colombaïk ? Tu es encore capable de marcher, de le prendre sur ton dos ; moi, je suis hors d’état de continuer notre route, mes pieds saignants refusent de me porter, laisse-moi me sacrifier pour notre fils ; ensuite, tu me creuseras une fosse dans le sable, j’ai peur d’être mangé par les vautours.

Fergan, au lieu de répondre à sa femme, s’écria : – Jehanne, étends-toi à terre, ne bouge pas, fais la morte comme je vais faire le mort… nous sommes sauvés ! – Ce disant, le serf se coucha sur le ventre à côté de sa femme. Déjà l’on entendait la respiration haletante de l’âne du pèlerin qui s’approchait ; l’animal, harassé, cheminait lentement, péniblement, enfonçant dans le sable jusqu’aux genoux ; son maître, homme d’une haute et robuste stature, était vêtu d’une robe brune déguenillée, ceinte d’une corde, et tombant jusqu’à ses pieds chaussés de sandales ; afin de se garantir contre l’ardeur du soleil, il avait relevé sur sa tête en manière de capuchon la pèlerine de sa robe, parsemée de plusieurs coquilles, la croix d’étoffe rouge des croisés était cousue sur son épaule droite ; au bât de l’âne pendaient un bissac et une grosse outre remplie de liquide. En approchant des corps de l’homme et de la femme dont le nouveau-né venait d’être emporté par un vautour, le pèlerin dit à demi-voix en se parlant à lui-même : – Toujours des morts ! la route de Marhala est pavée de cadavres ! – En disant ces mots, il arriva près de l’endroit où, immobiles, se tenaient étendus sur le sable Jehanne et son mari. – Encore des trépassés ! – murmura-t-il en détournant la tête, et il donna deux coups de talons à son âne afin de hâter sa marche.

1 comment