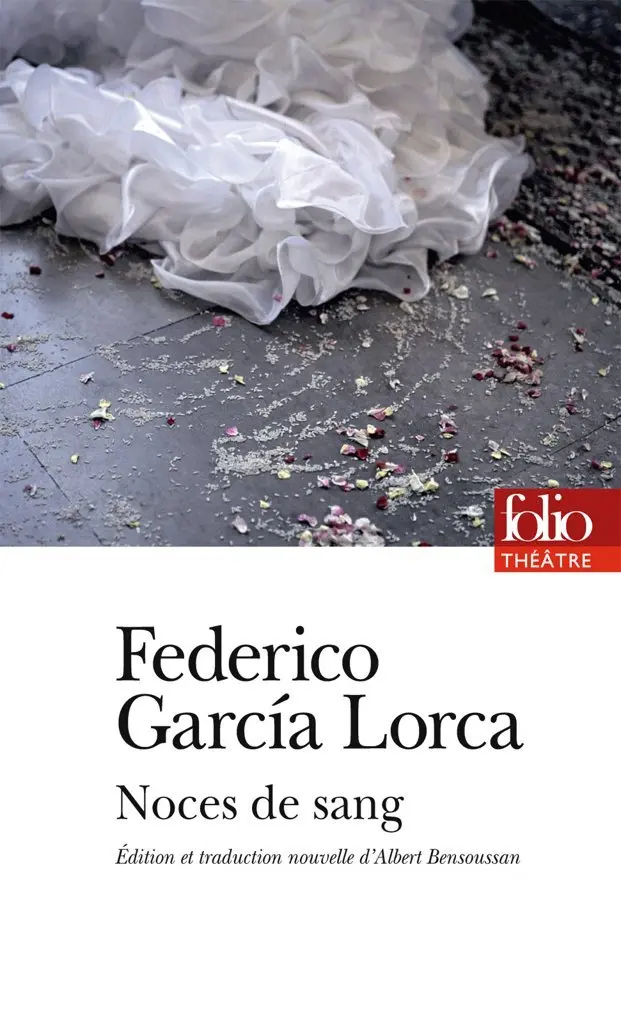

Noces de sang

COLLECTION

FOLIO THÉÂTRE

Federico García Lorca

Noces de sang

Texte présenté, traduit et annoté

par Albert Bensoussan

TRADUCTION NOUVELLE

Gallimard

PRÉFACE

Federico García Lorca dramaturge est assurément un homme-orchestre, réunissant tous les dons qui font de lui un homme de théâtre au plein sens du terme : poète d’abord, mais aussi musicien et dessinateur, puis directeur de troupe théâtrale et metteur en scène. La seule ombre au tableau, c’est qu’il ne se réalisa comme auteur de pièces de théâtre que seize années à peine, de 1920 – lorsque est représentée sa première œuvre, Le Maléfice de la phalène – à 1936, avec La Maison de Bernarda Alba. Car la répression franquiste a cloué sa voix et, à trente-huit ans, l’a expulsé définitivement de la scène du théâtre du monde. Plusieurs de ses œuvres ont connu une première posthume, et tout son théâtre, après sa mort, n’a cessé de séduire les scènes de la planète, joué dans diverses langues, habitant aussi les espaces chorégraphiques, le plateau de l’opéra, l’écran de cinéma et la lucarne de télévision. Quatre-vingts ans après sa disparition, c’est peu de dire que son théâtre lui a survécu : à l’empyrée des grandes voix dramatiques, sa gloire est désormais en perpétuel rayonnement.

Un dramaturge en herbe

Sa vocation théâtrale fut des plus précoces, et l’on sait qu’il fut très tôt, enfant encore, fasciné par les représentations d’un théâtre de guignol ambulant qui passa un jour par la Vega de Grenade et ce bourg de Fuente Vaqueros où il naquit, en 1898, un 5 juin, à minuit. Ce spectacle campagnard n’était pas fréquent et l’enfant fut tout aussitôt séduit par cette façon de mimer la vie, de l’exprimer par des mots et des gestes, de transférer des sentiments sur des personnages de chiffon.

Le premier ressort psychologique chez l’enfant est, on le sait, l’imitation : qui n’a ri de voir une toute petite fille chausser les hauts talons de sa mère et se dandiner devant la glace ? Qui n’a été ému de voir un petit garçon grimper sur une chaise et tenir des discours en enflant la voix, comme son père ? Federico del Sagrado Corazón de Jesús (son prénom en entier tel qu’il apparaît sur le certificat de baptême), qui faisait dévotement ses prières au lever et au coucher devant sa mère – une femme de grande piété qui avait été élevée chez les bonnes sœurs – et l’accompagnait à l’église ou aux processions dont il raffolait, comme il a toujours aimé le faste de l’église (d’où sa déception aux Amériques en visitant une synagogue : eh quoi !, pas d’images, pas une seule statue ?), aimait jouer à la messe. En mimant en tout point le prêtre. Et son souci d’imitation était tel qu’avec la complicité des domestiques de la maison, il se fabriquait, à partir de vieilles frusques dénichées au grenier, la panoplie du parfait curé, psalmodiant devant une assistance familiale ébaubie les paroles de la messe en accomplissant les gestes rituels. Federico nous pousse à imaginer avec lui et à délirer sur ce qu’il fut et que nous aimons tant. Mais le mime qu’il était alors se voulait aussi orateur, et le point fort de ses puériles dramaturgies religieuses était le sermon, qu’il improvisait avec, déjà, quelque talent d’auteur et tout le cabotinage de l’acteur : ce qu’il recherchait par-dessus tout, c’était l’émotion du public, son adhésion ; aussi forçait-il l’assistance à pleurer aux misères du Christ dont il déroulait le parcours tragique avec beaucoup d’expressivité en ses phrases enfantines exagérément pathétiques. C’est probablement là, dans cette appréhension précoce – et figurée – du martyre, qu’il faut situer son goût pour la tragédie, tragédie chrétienne et tragédie grecque. Avec pour point de départ ce spectacle de guignol sur la grand-place de Fuente Vaqueros, qui incita l’enfant Federico à vouloir, à tout prix et passionnément, faire de même et manipuler des poupées. Le théâtre fut, véritablement, son amour de jeunesse et sa première passion, qu’il manifesta justement dans cette représentation enfantine de la Passion. Et les prônes qu’il devait dispenser devant son auditoire domestique, sommé d’être attentif, s’ils étaient sans nul doute inspirés des sermons entendus à l’église, constituèrent probablement la toute première manifestation de sa créativité : Federico, en cet exercice éloquent, se fit la voix, qu’il avait sonore, et cultiva ses gestes d’acteur – levant haut le ciboire où il avait écrasé quelques raisins : « voici mon sang » ; tendant un plateau de vieux croûtons : « voici ma chair, voici mes os ! » – en imaginant déjà les scénarios qu’il puisait dans l’imitation de Jésus-Christ et qui préfiguraient les scènes tragiques qu’il écrirait.

Son premier jouet, selon la légende qu’il contribua à propager, fut un petit théâtre de marionnettes acheté sur ses propres deniers, en brisant sa tirelire, alors qu’il n’avait pas dix ans ; en réalité, sa mère, attentive aux goûts de son fils et accédant à ses désirs, était allée lui acheter ce théâtre de marionnettes dans la grande ville : Grenade. Dès lors toute la maisonnée se transforma en comparses d’une compagnie théâtrale improvisée dont le grand ordonnateur était Federico. Et, bien entendu, les acteurs les plus malléables étaient les servantes, ses éternelles complices, dont bientôt Lorca peuplera tout son théâtre. Son frère Francisco, de quatre ans plus jeune, nous a laissé ce témoignage :

Federico aimait déguiser les domestiques, avec qui il faisait parfois de petites pantomimes… Je me rappelle l’une d’elles, Julia la de Gabia, qui récitait, à moitié sérieuse, à moitié inventant, les vers modernistes de Villaespesa dont elle avait appris quelques fragments… Federico l’avait habillée d’une toilette « orientale ». Elle était très brune et il avait maquillé son visage de poudre de riz*1…

Ayant vocation de directeur de troupe, certes, Lorca, dès sa plus tendre enfance, s’investit dans le théâtre et l’imitation poétique de la vie. Inventant, comme le rappelle son frère, des « pantomimes », des jeux de scène, des spectacles de marionnettes, montant sur les tréteaux, déclamant et gesticulant, à grand renfort de vestiaire et de théâtralité. De même, plus tard, aura-t-il coutume de lire ses pièces, même à l’état de brouillons, à toute une cour d’amis, qui l’admiraient et l’aimaient. Et c’est ce qu’il fera, en déclamant chez les Morla Lynch, ses amis, Noces de sang, sa « tragédie » (un mot voulu par lui, et qui n’était pas alors en usage sur la scène espagnole qui ne connaissait que drames ou comédies). Il lut sa pièce une fois, puis une autre fois, et ensuite à l’actrice Margarita Xirgu qui allait faire entrer cette œuvre au panthéon du théâtre le plus glorieux.

Des poupées de chiffon aux personnages de chair vive

On ne s’étonnera donc pas de voir Lorca faire ses premiers pas de dramaturge en campant des personnages guignolesques. Début 1920, Federico, étudiant à Madrid, écrit une petite pièce drolatique sur l’auguste figure du Père Éternel : Jéhovah, avec comme protagoniste Dieu en sa splendeur fanée, un vieil homme las et sans appétit, tout apathie, dont Federico nous livre, en quelques traits rapides, le ridicule ennui. Premier essai sans conséquence qui se rattache, sans doute, aux messes ludiques mimées par l’enfant Federico. Mais le théâtre, le vrai, avec des acteurs costumés et fardés, il vient de s’y initier, pour sa plus grosse déconvenue : le 22 mars 1920, il fait représenter à Madrid El maleficio de la mariposa (Le Maléfice de la phalène) au Teatro Eslava, un théâtre d’avant-garde. Ce fut un four et une humiliation pour Federico, qui avait eu l’idée d’une pièce dramatique dont tous les personnages étaient des insectes, mais dont, de ce fait, les répliques prêtaient à rire ; ainsi l’entrée sur scène de Tranche-Osier, le scorpion, qui déclare tout de go, et en vers : « Je viens de dévorer un de ces vers de terre ! / Tendre, doux, un délice, enfin une merveille ! » ; ce qui valut ce quolibet à l’adresse de l’acteur : « Qu’on l’asperge d’insecticide ! » Prisonnier de ses poupées enfantines, Federico a visiblement du mal à camper des êtres de chair et d’os. À franchir le pas. Toujours séduit par ce qu’il nomme « Le guignol au gourdin », il écrit, l’été 1922, une comédie amère, mais encore conçue pour marionnettes, la Tragi-comédie de Don Cristobal et de Rosita, qu’il fera représenter, beaucoup plus tard, à Buenos Aires en 1934, sous le titre Le jeu de Don Cristobal, en manipulant lui-même les poupées. Cependant, Lorca va très vite s’émanciper des pantins pour donner sur les planches une représentation dramatique et réaliste de la vie en campant des personnages d’ardente chair criant, hurlant de vérité et clamant leurs frustrations, leur peine ou leur douleur. Et toujours haussés, par la grâce de son verbe poétique, à la hauteur de mythes.

À la Résidence des étudiants de Madrid où il s’installe à demeure, en feignant d’être un étudiant studieux, il ne s’intéresse qu’au théâtre et court les salles où s’agitent les personnages habituels du boulevard et des sainetes comiques du très prolifique Carlos Arniches, dont ce Gazpacho andaluz (1902) qui campe, déjà, un intérieur andalou comme en imaginera Federico dans Noces de sang, ou les drames emphatiques d’un José de Echegaray (prix Nobel 1904) dont tous les ressorts dramatiques se ramènent aux exigences de l’honneur, un thème jamais éludé par Lorca. Mais lui, s’il entend plonger dans la réalité espagnole et andalouse, avec des personnages de chair et d’os, il refuse ces vulgarités (l’accent comique ou les postures grotesques qui font pleurer Marga et rire Pepiyo) et ces poncifs ; lui, le poète qui « pleure pour des choses lointaines*2 », lui dont « le cri a fait vibrer les longues cordes du vent*3 », lui qui veut nous parler de « l’Andalousie des pleurs*4 », il cherchera désormais des personnages au-dessus de la mêlée, des êtres à la fois particuliers et généraux, des types et des archétypes ; bref, il veut des mythes – comme ont su les camper Ibsen ou Maeterlinck qui pénètrent la scène espagnole à la fin du XIXe siècle – et c’est l’histoire de l’Espagne qui les lui fournit avec la grande figure de Mariana Pineda, héroïque et résistante, la seule femme de Grenade à mourir sous le garrot pour raison politique.

1 comment