Parerga et Paralipomena

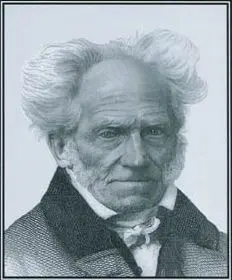

Arthur Schopenhauer

Parerga & Paralipomena

Petits écrits philosophiques

Traduction et annotation et Jean-Pierre Jackson

Seconde édition révisée

Les éditions allemandes des Parerga und Paralipomena utilisées sont les suivantes, dans l’ordre chronologique de parution :

– Parerga und Paralipomena, kleine philosophische Schriften von Arthur Schopenhauer, édition en quatre volumes établie par Arthur Hübscher en liaison avec le Schopenhauer-Gesellschaft et le Schopenhauer-Archivs de Francfort-sur-le-Main, in Arthur Schopenhauer Zürcher Ausgabe, Werke in zehn Bänden, dix volumes, Diogenes Verlag, Zürich, 1977.

– Parerga und Paralipomena, kleine philosophische Schriften von Arthur Schopenhauer, édition établie par Ludger Lütkehaus, in ARTHUR SCHOPENHAUER, Werke in fünf Bänden, cinq volumes, auxquels s’ajoute un sixième volume, « Beibuch » comprenant notes, table chronologique et index, Haffmans Verlag AG, Zürich, 1988.

– Arthur Schopenhauer, Parerga und Paralipomena, kleine philosophische Schriften, édition en deux volumes (stw 664 et 665) établie par Wolfgang Frhr. von Löhneysen, in Schopenhauer, Sämtliche Werke, Suhrkamp Verlag, cinq volumes, 1989, réédition à l’identique mais en livre de poche économique (« Taschenbuch Wissenschaft »), de l’ancienne édition Arbeitsgemeinschaft Cotta-Insel parue en 1965 à Stuttgart/Francfort-sur-le-Main.

Ces éditions ne diffèrent que par leur « appareil critique » additionnel plus ou moins pertinent, et par le résultat variable de leur respect de l’orthographe et de la ponctuation d’origine, chacune clamant être l’édition de référence définitive.

J’ai conservé la numérotation des Paralipomena adoptée par toutes les éditions.

Les commentaires ont été réduits au minimum.

En ce qui concerne l’essentiel, c’est-à-dire le texte des Parerga et Paralipomena lui-même, il n’existe qu’une source recevable : faute du manuscrit, non retrouvé, c’est l’un des dix exemplaires d’auteur de Schopenhauer de l’édition de Berlin en 1851, celui sur lequel, sans doute en vue d’une future seconde édition, il porta des notes manuscrites entre 1851 et 1860, année de sa mort. C’est le texte repris par toutes les éditions, avec les variantes éditoriales mineures mentionnées ci-dessus. J’ai principalement suivi l’édition de Arthur Hübscher, la plus fiable et la plus complète. J’ai également consulté l’édition française d’Auguste Dietrich parue chez Alcan (huit volumes, 1905-1912), les Aphorismes sur la Sagesse dans la vie, traduits par J. -A. Cantacuzène, publiés chez Germer Baillière en 1880, ainsi que l’édition anglaise de E. F. J. Payne éditée chez Clarendon Press/Oxford University Press en 1974.

Les notes de Schopenhauer présentes dans l’édition originale de 1851 sont mentionnées sans modification de caractères. Les notes ajoutées entre 1851 et 1860 par Schopenhauer sur l’un de ses dix exemplaires, sont mentionnées en italiques. L’ordre des phrases et des paragraphes, qui a parfois été bouleversé dans les traductions françaises précédentes, a naturellement été rétabli d’après l’ordre utilisé par Schopenhauer. Les phrases, paragraphes ou passages omis, voire les textes gravement mutilés, dans les traductions françaises précédentes, ont été rétablis et sont mentionnés entre barres verticales : | |.

Les notes ou ajouts du traducteur sont mentionnés entre crochets : [].

Œuvres de Schopenhauer utilisées pour les citations de ses œuvres :

– Le Monde comme Volonté et comme Représentation, PUF, 1966,1989 et réédition Quadrige, 2004 (même pagination).

– Les deux problèmes fondamentaux de l’Éthique (La Liberté de la Volonté/Le Fondement de la morale), Alive, 1998.

– De la quadruple racine de la raison suffisante, édition complète 1813-1847, Vrin, 1991.

– De la Volonté dans la Nature, PUF, 1969, et réédition « Quadrige ».

Sur Schopenhauer, on peut lire avec profit (dans l’ordre chronologique de parution) :

– Christophe Salün, Apprendre à philosopher avec Schopenhauer, Ellipses, 2010.

– Clément Rosset, Ecrits sur Schopenhauer, PUF, 2001.

– Roger Alain, Le Vocabulaire de Schopenhauer, Ellipses, 1999.

– Didier Raymond, Schopenhauer, Le Seuil, 1997.

– Clément Rosset, Schopenhauer, philosophe de l’absurde, PUF, 1993.

– Jean-Michel Besnier et Roger-Pol Droit, Présences de Schopenhauer, Grasset, 1989.

« Consacrer sa vie à la verité. [1] »

Juvénal, Satires, IV 91.

Préface

Ces écrits complémentaires, subsidiaires à mes travaux plus importants et plus systématiques, consistent d’une part en quelques essais sur une grande variété de sujets particuliers, d’autre part en idées isolées concernant une variété de sujets encore plus grande. Tous ces éléments ont été rassemblés ici puisqu’en raison de leur nature ils ne pouvaient trouver place au sein de ces travaux systématiques. Cependant une partie d’entre eux est incluse simplement parce qu’ils sont arrivés trop tard pour l’être à leur place dans ces travaux systématiques.

J’ai eu principalement à l’esprit les lecteurs ayant déjà fait connaissance avec mes travaux plus systématiques et plus complets. Ils y trouveront plusieurs explications souhaitées. Mais dans l’ensemble, le contenu de ces volumes sera, à l’exception de quelques passages peu nombreux, compréhensible et intéressant même pour ceux qui n’ont pas encore fait connaissance avec ma philosophie. Cependant, celui qui est familier avec elle aura l’avantage, puisqu’elle projette sa lumière, aussi éloignée soit-elle, sur tout ce que je pense et tout ce que j’écris, de même que cette philosophie elle-même, d’un autre côté, reçoit toujours quelque lumière ultérieure de tout ce qui émane de mon esprit.

Francfort-sur-le-Main (Décembre 1850)

Première partie

« Plusieurs parcourront [ce livre],

et la science croîtra. »

[La Bible], Daniel, XII-4.

Esquisse d’une histoire de la doctrine de l’idéal & du réel

DESCARTES EST À BON DROIT REGARDÉ COMME LE PÈRE DE LA philosophie moderne, principalement et généralement parce qu’il a aidé la raison à se tenir sur ses propres pieds en enseignant aux hommes à se servir de leur cerveau en lieu et place de la Bible, d’une part, et d’Aristote, de l’autre, qui étaient précédemment en usage. Mais il l’est aussi dans un sens plus particulier, plus étroit, parce qu’il fut le premier à avoir amené à notre conscience le problème autour duquel la philosophie a ensuite principalement tourné : le problème de l’idéal et du réel, la question de savoir ce qui dans notre connaissance relève de l’objectif et du subjectif, et donc ce qu’en elle nous devons imputer à des choses différentes de nous, et ce que nous devons attribuer à nous-mêmes. Car les images ne naissent point de façon arbitraire dans nos têtes comme provenant de l’intérieur, ni ne procèdent de la connexion des idées ; en conséquence, elles naissent d’une cause externe. Mais seules ces images représentent ce qui nous est connu, ce qui est donné. Quelle relation peuvent-elles avoir avec les choses existant séparément, indépendamment de nous, et qui en quelque manière en deviennent la cause ? Sommes-nous même certains que de telles choses existent ? Et dans ce cas, les images nous offrent-elles une quelconque information sur leur nature ? Tel est le problème.

Par suite, au cours des deux cent dernières années, le principal effort des philosophes a été, de façon très claire, par une ligne correctement tracée, de séparer l’idéal – ce qui n’appartient qu’à notre seule connaissance – de la réalité, c’est-à-dire ce qui existe indépendamment de la connaissance que nous en avons – et de déterminer ainsi la relation de l’un à l’autre.

Ni les philosophes de l’Antiquité, ni même les scolastiques ne semblent avoir été conscients de ce problème philosophique fondamental, quoique l’on en trouve trace à travers l’idéalisme, et même à travers la doctrine de l’idéalité du temps de PLOTIN, en particulier dans Les Ennéades, III, livre 7, chapitre II[2], où il énonce que l’âme constitua le monde en émergeant dans le temps depuis l’éternité. Il dit, par exemple : « L’univers sensible n’a pas d’autre lieu que l’âme. [3] » ; et aussi : « Nous n’allons pas prendre le temps hors de l’âme, pas plus que l’éternité en dehors de l’être. [4] » Là s’exprime réellement l’idéalité du temps d’[Emmanuel] Kant. Et il dit dans le chapitre suivant : « [C’est pourquoi Platon dit que] le temps est né avec cet univers[5] ; l’âme l’engendre en engendrant l’univers. L’univers est produit par un acte qui est le temps lui-même, et il est dans le temps. [6] »

Cependant, ce problème, clairement identifié et clairement exprimé, continue d’être le thème caractéristique de la philosophie MODERNE, après que la nécessaire réflexion ait été éveillée par [René] Descartes, frappé par la vérité selon laquelle nous sommes avant tout réduits à notre propre conscience, le monde ne nous étant donné que comme REPRÉSENTATION. À travers son fameux dubito, cogito, ergo sum, il tente de mettre l’accent sur la seule chose certaine pour la conscience subjective, par contraste avec la nature problématique de tout le reste, et d’exprimer cette grande vérité selon laquelle la conscience de soi est la seule chose réellement et inconditionnellement DONNÉE. [7]

Considérée de près, sa fameuse proposition est l’équivalent de celle dont je suis parti, à savoir : « Le monde est ma représentation. » La seule différence, c’est que sa proposition met l’accent sur l’immédiateté du sujet, tandis que la mienne met l’accent sur la médiateté de l’objet. Les deux propositions expriment la même chose selon deux points de vue. Elles sont inverses l’une de l’autre, et par conséquent entretiennent la même relation que les lois de l’inertie et de la causalité, selon mon analyse dans la préface de mes Deux Problèmes fondamentaux de l’Éthique. Depuis l’époque de Descartes, sa proposition a été répétée un nombre incalculable de fois avec le seul sentiment de son importance, sans une claire compréhension de sa signification réelle et de sa portée (Voyez les Méditations, II, p. 15). [8]

C’est donc lui qui a découvert le gouffre entre le subjectif, ou idéal, et l’objectif, ou réel. Il a dissimulé cette conception sous forme d’un doute au sujet de l’existence du monde extérieur, mais par sa solution inadéquate de ce doute – c’est-à-dire que Dieu tout-puissant ne nous trompe sûrement pas – il a montré à quel point ce problème est profond, combien il est difficile à résoudre.

À travers lui ce questionnement pénétra la philosophie et continua à nécessairement produire un effet dérangeant jusqu’à ce qu’il soit convenablement réglé. La conscience du fait que sans la connaissance approfondie, sans l’explication de la distinction qui avait été découverte, aucun système sûr et satisfaisant n’était possible, a prévalu depuis, et la question n’a pu être évitée.

1 comment