Pigmalione

Il libro

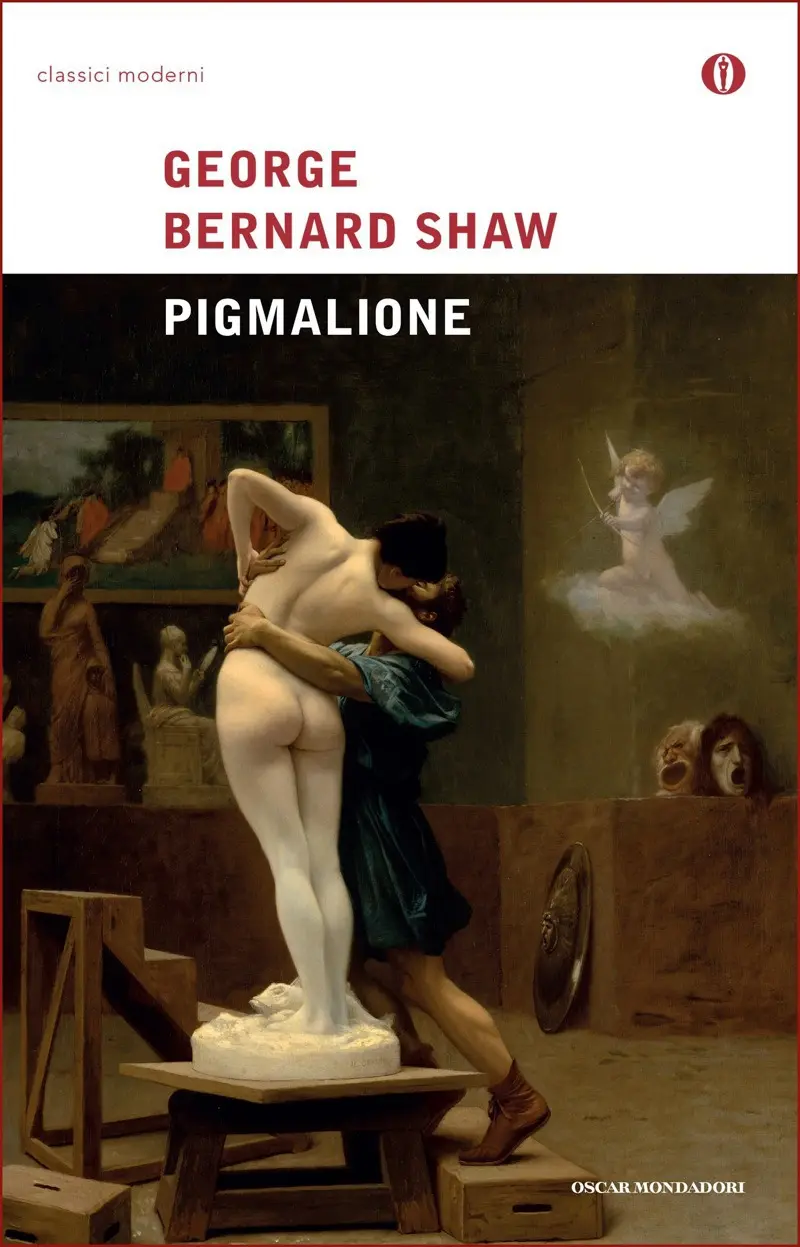

Prendendo spunto da un mito dell’antichità classica – Pigmalione, lo scultore che s’innamora della propria statua Galatea e tanto l’ama da infonderle la vita per poi sposarla – George Bernard Shaw mette in scena un’impeccabile comedy of manners. Protagonista è Henry Higgins, eccentrico professore di fonetica, che scommette di essere capace di educare una misera fioraia fino a farla scambiare per una duchessa. Apologo, solo in apparenza frivolo, sulle differenze di classe, Pigmalione è sorretto da un torrente di aforismi, paradossi e trovate comiche sapientemente amalgamati in un dialogo pirotecnico, inimitabile, che ha ispirato la celebre versione cinematografica My Fair Lady.

L’autore

George Bernard Shaw (Dublino 1856 - Ayot St Lawrence, Hertfordshire, 1950), narratore e drammaturgo, sostenitore dapprima del socialismo fabiano, quindi dello stalinismo, è celebre soprattutto per le sue opere teatrali tra cui La professione della signora Warren (1894), L’uomo del destino (1896), Uomo e superuomo (1903), Pigmalione (1912). Nel 1925 ricevette il premio Nobel per la letteratura.

George Bernard Shaw

Pigmalione

Traduzione di Francesco Saba Sardi

George Bernard Shaw

La vita

George Bernard Shaw nasce a Dublino il 26 luglio 1856. La madre, Lucinda Elizabeth Gurley, una «bohémienne anarchica con abitudini da gran signora», per definizione di Shaw, è figlia di un proprietario terriero. Il padre, George Carr, discende da una famiglia irlandese di gentiluomini di campagna. Impiegato di concetto presso il palazzo di giustizia di Dublino, s’improvvisa uomo d’affari e investe la pensione nel commercio dei cereali con risultati disastrosi. Shaw, nei suoi Schizzi autobiografici, è spietato: «Mio padre non ha avuto alcuna eredità, non aveva professione, non aveva né capacità di lavoro manuale né qualifiche speciali per qualsiasi funzione sociale». Una nullità, insomma.

Se il padre, per consolarsi delle sue disgrazie, diventa schiavo del bere, Lucinda Gurley è fanatica della musica. L’infanzia di Shaw è dunque abbandonata a se stessa, e ciò lo rese scontroso e timido e gli formò, per istintiva difesa, una corazza d’egoismo.

La famiglia, assediata dalla povertà incombente, presto si disgrega e la signora Shaw, per educare la bella voce di mezzo soprano, segue a Londra, portandosi appresso le due figlie, George J. Vandeleur Lee, musicista, suo maestro e amante.

E a Londra, dove fonda una scuola di musica, sarà raggiunta nel 1876 da Bernard che, frequentate senza profitto varie scuole, tra cui la Wesleyan Connexional, si era impiegato, a 15 anni, in un’agenzia immobiliare, diventandone il capocassiere.

Per una decina d’anni Shaw vive in estrema povertà con i magri aiuti che riceve dal padre e dalla madre, provando gli stenti di una classe che «ha le pretese e i pregiudizi dei ricchi senza averne il denaro e la povertà del povero senza avere la franchezza di confessarsi tale…».

L’esordio letterario nel romanzo è sconsolante: tra il 1876 e il 1885 ne scrive cinque, tra cui Immaturità e La professione di Cashel Byron, nessuno dei quali, più volte rifiutati dagli editori, ebbe successo.

Nel 1884 una conferenza del riformatore sociale Henry George e la lettura del Capitale di Marx convertono Shaw al socialismo. L’anno seguente, per propagandare il marxismo, nasce la Fabian Society, e Shaw vi aderisce entusiasticamente. Per dodici anni tiene, gratuitamente, conferenze a Londra e nei dintorni. Nel 1889 pubblicherà i Saggi fabiani.

Nello stesso periodo, grazie alla protezione di William Archer, inizia la sua attività di giornalista: critico d’arte in «The World», letterario in «The Pall Mall Gazette», musicale in «The Star», teatrale, infine, in «The Saturday Review». Come critico teatrale difende Ibsen, allora in odore d’eresia, e scrive La quintessenza dell’ibsenismo (1891).

All’entusiasmo per il drammaturgo norvegese Shaw unisce quello per Wagner, cui dedica Il wagneriano perfetto (1898), uno dei suoi saggi più riusciti insieme alla Guida della donna intelligente al socialismo e al capitalismo (1928).

La prima commedia, Le case del vedovo, è del 1892. Seguiranno L’uomo amato dalle donne e La professione della signora Warren, censurata per il tema scottante, la prostituzione, e rappresentata per la prima volta soltanto nel 1902. Le tre opere verranno raccolte nelle Commedie sgradevoli, pubblicate nel 1898 insieme alle quattro Commedie gradevoli: Le armi e l’uomo, Candida, Non si sa mai e L’uomo del destino.

È l’esordio, dapprima stentato in piccoli teatri indipendenti, di una carriera straordinariamente folgorante e prolifica, che gli varrà nel 1925 il premio Nobel per la letteratura.

Shaw è infaticabile. Nel 1898, a quarantadue anni, l’eccesso di lavoro gli compromette la salute. Viene assistito nella malattia dalla ricca Charlotte Frances Payne-Townshend, femminista militante e amica dei coniugi Webb, i fondatori della Fabian Society, che Shaw sposa dopo la guarigione. Il matrimonio non sarà mai consumato, per volontà di lei e col consenso di lui.

A partire dagli anni Venti, da Torniamo a Matusalemme, una maratona teatrale in cinque parti, quasi irrappresentabile, la vena piano piano si inaridisce e le ambizioni filosofiche e ideologiche, lo strano miscuglio di marxismo, nietzschianesimo e bergsonismo, che è alla base della formazione shawiana, sembrano prendere il sopravvento sul suo sicuro istinto drammatico.

Morta nel 1943 la moglie, Shaw, ormai novantenne, continua a lavorare senza tregua fino all’ultimo: Buoyant Billions e Far-Fetched Fables, le ultime due commedie scritte e rappresentate al festival di Malvern, istituito nel 1929 in suo onore, dimostrano uno spirito e una vitalità intatte alla venerabile età di 93 e 94 anni.

Reduce da due delicate operazioni, il 2 novembre 1950 Shaw si spegne, vittima di una caduta in giardino, nella casa di campagna di Ayot St Lawrence nell’Hertfordshire, dove aveva trascorso gli ultimi dieci anni di vita.

Lascia una produzione vastissima (una trentina tra commedie e drammi, saggi, romanzi, articoli, conferenze, lettere) e un vuoto incolmabile nel teatro inglese del Novecento.

Le opere

Shaw si presenta sulla scena inglese come un coerente continuatore della lezione ibseniana.

Nel saggio dedicato al drammaturgo norvegese (1891), il contributo di maggiore importanza dato da Ibsen alla forma moderna del dramma viene individuato da Shaw nell’inessenzialità dell’azione. Sostituendo il dibattito delle idee all’azione tradizionalmente intesa, Ibsen aveva operato un radicale mutamento. Gli effetti del dramma venivano dedotti non dal sensazionalismo dell’azione, ma dalla coscienza dello spettatore.

Su questa linea Shaw si muove, senza tentennamenti, prima nella sua attività di critico in «The Saturday Review» e poi in quella d’autore.

All’artificialità e all’ipocrisia del teatro vittoriano, alle convenzioni della pièce bien faite alla Sardou che dominavano la scena inglese di fine secolo, Shaw contrappone la necessità di un teatro di idee che affrontasse i problemi di fondo della società: «Ritengo che buona parte della morale corrente per quanto riguarda i rapporti economici e sessuali sia profondamente sbagliata … Scrivo commedie con il preciso intento di convertire il Paese alle mie idee».

È un manifesto sincero, sul cui metro la sua opera, «un gioco leggero con cose gravi» per usare una sua definizione, chiede di essere giudicata, nel bene e nel male.

I suoi personaggi sono i portavoce delle sue idee o i rappresentanti delle istituzioni che l’Autore critica. Convinto che la salvezza stesse nel campo economico e sociale, non vi furono istituzioni contro cui non si esercitassero la sua critica e la sua satira.

È questo il filo rosso che unisce una produzione torrenziale che si protrae, tra alti e bassi, per sessant’anni, dall’ultimo ventennio dell’Ottocento al secondo dopoguerra, attraversando diverse stagioni letterarie e culturali.

Si parte da Le case del vedovo (Widowers’ Houses, 1892), requisitoria contro i proprietari degli slum londinesi, per passare a La professione della signora Warren (Mrs Warren’s Profession, 1894), in cui la professionista gestisce una serie di bordelli a insaputa della figlia Vivie che è mantenuta agli studi e nel lusso, indagine sulle cause economiche della prostituzione; a Uomo e superuomo (Man and Superman, 1903), rivisitazione del mito di Don Giovanni in chiave nietzschiana; a Il maggiore Barbara (Major Barbara, 1905), manifesto del riformismo socialista di Shaw, intriso di perbenismo e realismo; a L’altra isola di John Bull (John Bull’s Other Island, 1904), graffiante atto d’accusa contro l’imperialismo inglese; a Il dilemma del dottore (The Doctor’s Dilemma, 1906), velenosa satira della classe medica; ad Androclo e il leone (Androcles and the Lion, 1913), farsa filosofica sulle origini del cristianesimo; per finire, tanto per citare alcuni esempi, con Torniamo a Matusalemme (Back to Methuselah, 1922), in cui l’azione si estende dal tempo del Paradiso terrestre al 1920, cinque drammi in uno sull’evoluzione del genere umano, un’opera monumentale e indigesta.

Emblematico in questo senso è Pigmalione (Pygmalion, 1914), la sua commedia più riuscita e fortunata, per unanime riconoscimento dei critici, con Cesare e Cleopatra (Caesar and Cleopatra, 1899), Santa Giovanna (Saint Joan, 1923) e La milionaria (The Millionaire, 1936), opera quest’ultima della tarda maturità.

Dietro la storia di Henry Higgins, l’eccentrico professore di fonetica che scommette con il colonnello Pickering, autorevole studioso di dialetti indiani, di essere in grado di educare alla buona pronuncia una piccola fioraia, Liza Doolittle, che parla un cockney atroce, al punto di farla scambiare per una duchessa a una festa; dietro questo apologo in apparenza frivolo, dietro la favola di questa Cenerentola edizione belle époque, c’è un serissimo discorso sulla natura classista della lingua, sulle stratificazioni di classe che la pronuncia e l’accento rivelano, soprattutto in Inghilterra.

Pigmalione è un’impeccabile commedia di costume, una comedy of manners del primo Novecento che, attraverso il successo di Liza, ci presenta le convenzioni borghesi per quello che sono, e cioè semplici convenzioni, spesso anche discutibili e ridicole, che non sono prerogativa naturale di una classe, ma di cui invece ci si può impadronire.

Detto così potrebbe sembrare un’opera anche noiosa, saccente. Al contrario, il lettore e lo spettatore sono ipnotizzati da un torrente di aforismi, affermazioni paradossali e trovate comiche sapientemente amalgamati in un dialogo spumeggiante.

Quello di Shaw è teatro di parola per eccellenza, ma la freschezza del linguaggio, la recitabilità dei dialoghi (motivo non ultimo delle frequenti riproposte dei testi shawiani), la maestria con cui sono costruiti, il genio comico di Shaw (un «terrorista che usa lo humour come un’arma», secondo la definizione di Brecht, un suo grande ammiratore) fanno della sua opera il risultato più alto raggiunto dal teatro inglese dopo la fine del Seicento, dopo la stagione shakespeariana.

La fortuna

La carriera di Shaw segue una parabola assai frequente nel mondo delle lettere: l’inferno degli inizi, costellati di rifiuti e di cocenti delusioni, il purgatorio dei primi timidi successi, accompagnati dall’indifferenza e dall’ostilità della critica più conservatrice, il paradiso della notorietà e della ricchezza fino all’apoteosi del Nobel.

La forma romanzo, attraverso cui Shaw sceglie di sfondare, si rivela ben presto un buco nell’acqua: i cinque romanzi (Immaturità, Il nodo irrazionale, La professione di Cashel Byron, Amore tra gli artisti e Un socialista asociale) scritti di getto, in rapida successione, tra il 1880 e il 1884, non trovando un editore, sono pubblicati su «Our Corner» e «Today», due riviste socialisteggianti a tiratura limitata.

Per Shaw, che vive di lavori saltuari grazie alla generosità della madre, è una sconfitta senza appello. Il ruolo dell’intellettuale che si è programmaticamente ritagliato come riparo e superamento della propria condizione downstart, di un ceto socialmente ed economicamente decaduto (scriverà nell’Autobiografia: «Nessun baronetto come tale riuscirà mai a imporsi a voi se appartenete alla repubblica delle lettere») diventa una scommessa perduta in partenza, anche se, in verità, quei tentativi inconcludenti e senza guadagno fanno piuttosto pensare all’incertezza e al disorientamento di chi non ha ancora trovato la propria strada.

A questo punto – siamo alla metà degli anni Ottanta dell’Ottocento – Shaw abbandona definitivamente la narrativa per il teatro, il mezzo espressivo che gli risulterà più congeniale.

Ma anche in questo campo, a parte la censura che bloccherà sul nascere La professione della signora Warren, l’esordio è contrastato, incerto.

Le prime due commedie, Le case del vedovo e L’uomo amato dalle donne, sono rappresentate fuori dal circuito ufficiale in piccoli teatri indipendenti. Le repliche si concludono nel giro di una settimana. È un mezzo fallimento, ma Shaw si convince di avere la vocazione del teatro e negli anni seguenti sforna, uno dopo l’altro, tre cicli di commedie: le Commedie sgradevoli, le Commedie gradevoli e le tre Commedie per puritani (Il discepolo del diavolo, La conversione del capitano Brassbound e Cesare e Cleopatra).

Siamo agli ultimissimi anni dell’Ottocento, Shaw ha già largamente superato i quarant’anni. La svolta è vicina, e arriva nel 1904 dall’incontro con il Royal Court Theatre e con il suo direttore artistico, Harley Granville Barker, attore, regista e drammaturgo in proprio.

Lo stile di recitazione inaugurato da Barker, che si basa sull’antiretorica, su un uso discreto di pause ed esitazioni nel discorso, era il più adatto a sottolineare le qualità della scrittura di Shaw.

È dunque al Royal Court, tra il 1904 e il 1907, e in seguito al Savoy e al Little Theatre, dove si trasferì Barker, che trionfano le commedie shawiane. Cesare e Cleopatra, nell’interpretazione di Lillah McCarthy, arriva a seicento repliche, un successo strepitoso.

Da questo momento, finalmente, la carriera di Shaw è tutta in ascesa, contrappuntata dalle riduzioni cinematografiche di buona parte delle sue commedie più famose, a partire dal 1938 con Pigmalione, per la regia e l’interpretazione di Leslie Howard, uno degli attori più carismatici di allora.

1 comment