Une fois que nos deux humanistes auront pu donner libre cours à leur vanité, commencera le texte savant de Ptolémée, auquel succèdent, après une brève introduction, les quatre voyages de Vespucci.

Grâce à cette publication de Saint-Dié, la renommée d'Amerigo Vespucci a fait des progrès notables. Mais il n'est pas encore au faîte de sa gloire, loin de là. Sur la page de titre de l'anthologie italienne Paesi nuovamente retrovati, son nom était présenté, de manière assez ambiguë, comme celui du découvreur du Nouveau Monde ; toutefois, dans le corps de l'ouvrage, ses voyages étaient traités sur le même pied que ceux de Colomb et des autres navigateurs. En revanche, dans la Cosmographiæ introductio, le nom de Colomb n'est plus mentionné – un hasard peut-être dû à l'ignorance de nos humanistes vosgiens, mais un hasard lourd de conséquences ! Car l'éclat et le mérite de la découverte retombent de tout leur poids sur le seul Vespucci. Au deuxième chapitre, contenant la description du monde connu de Ptolémée, on peut lire que les limites en furent certes repoussées par d'autres explorateurs, mais que « c'est Americo Vesputio qui dévoila vraiment cette découverte à l'humanité » (nuper vero ab Americo Vesputio latius illustratam). Au cinquième chapitre, Vespucci est expressément consacré « découvreur de ces nouvelles terres » (et maxima pars Terræ semper incognitæ nuper ab Americo Vesputio repertæ). Et au septième, fuse soudain la suggestion qui jouera un rôle majeur pour la postérité : Waldseemüller glisse une proposition de son cru en évoquant la quarta orbis pars (« quatrième partie du globe »), quam quia Americus invenit Amerigem quasi Americi terram, sive Americam nuncupare licet (« qu'il serait licite de nommer désormais Terre d'Americus ou America, puisque c'est Americus qui l'a découverte »).

Ces trois lignes sont le véritable acte de baptême de l'Amérique. C'est sur cette feuille in-quarto que son nom, pour la première fois, est coulé en lettres de plomb et imprimé en moult exemplaires. Si l'on fait du 12 octobre 1492, jour où Christophe Colomb vit scintiller la côte de Guanahani du pont de la Santa María, la véritable date de naissance du nouveau continent, force est de reconnaître que ce 25 avril 1507 où la Cosmographiæ introductio sort des presses constitue bien le jour de son baptême. Cet obscur humaniste de vingt-sept ans perdu au fin fond des Vosges ne fait d'abord qu'avancer une proposition, puis son idée le séduit tellement qu'il la réitère avec insistance. Au neuvième chapitre, Waldseemüller détaille sa suggestion sur tout un paragraphe : « À présent, écrit-il, ces parties du globe (Europe, Afrique, Asie) ont été largement explorées et une quatrième en a été découverte par Amerigo Vespucci. Je ne vois point d'objection à ce qu'on appelle cette nouvelle région Amerigo, c'est-à-dire terre d'Amerigo, du nom du savant homme qui l'a découverte, ou America, puisque l'Europe et l'Asie ont reçu des noms féminins. » Citons ses termes latins : « Nunc vero et hae partes sunt latius lustratæ et alia quarta pars per Americum Vesputium (ut in sequentibus audietur) inventa est, quam non video cur quis iure vetet ab Americo inventore sagacis ingenii viro Amerigem quasi Americi terram sive Americam dicendam ; cum et Europa et Asia a mulieribus sua sortita sunt nomina. » Et Waldseemüller de faire imprimer le mot America en marge du paragraphe et de le reprendre sur le planisphère qui accompagne l'ouvrage. Voici ce simple mortel, Amerigo Vespucci, paré à son insu de l'aura de l'immortalité, et l'Amérique de ce nom « Amérique », qu'elle conservera jusqu'à la fin des temps.

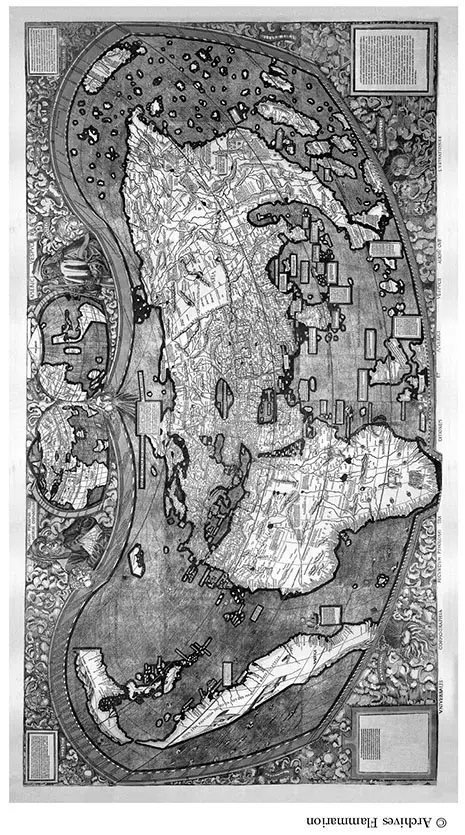

La grande carte de Waldseemüller, « extrait de naissance de l'Amérique ».

« Mais quelle absurdité ! » s'exclamera peut-être le lecteur indigné. Comment un géographe provincial de vingt-sept ans peut-il avoir le front de décerner à un homme qui n'a jamais découvert l'Amérique et a tout juste commis trente-deux pages de récits passablement contestables l'honneur de baptiser de son nom cet immense continent ? Or, cette indignation qui reflète uniquement notre perspective contemporaine est bien anachronique et très éloignée du contexte de l'époque. De nos jours, en prononçant le mot « Amérique », nous commettons d'instinct l'erreur d'y associer l'immense continent qui va de l'Alaska à la Patagonie. Mais, en l'an 1507, ce bon Waldseemüller et ses contemporains n'imaginent pas un instant l'étendue de ce Mundus Novus fraîchement découvert. Un coup d'œil sur les cartes du début du XVIe siècle suffit à nous montrer comment la cosmographie de l'époque se représentait à peu près le Nouveau Monde. On y voit quelques blocs de terres informes, grignotées sur les bords par la curiosité des explorateurs, nageant au milieu d'une soupe de couleur foncée, censée représenter la mer. Le petit fragment d'Amérique du Nord où accostèrent Cabot et Corte Real7 reste collé à l'Asie, si bien qu'on se figurait alors couvrir en quelques heures la distance de Boston à Pékin. La Floride est dessinée sous la forme d'une grande île à côté de Cuba et d'Haïti, et une vaste mer s'étend à la place de l'isthme de Panamá qui relie l'Amérique du Nord à celle du Sud. Un peu plus au sud, figure cette nouvelle terre (notre actuel Brésil), qui a la forme d'une grande île ronde, rappelant un peu l'Australie ; sur les cartes elle est nommée Terra Sancta Crucis ou Mundus Novus ou Terra dos Papagaios – autant de noms rébarbatifs et bien incommodes pour un nouveau pays. Amerigo Vespucci ayant été le premier à décrire et à révéler ce littoral en Europe – et non à le découvrir, mais cela Waldseemüller l'ignore –, le géographe ne fait que se conformer à une tradition bien établie en proposant son nom. Les Bermudes furent baptisées d'après Juan Bermudez, la Tasmanie d'après Tasman, Fernando Po d'après Fernando Po8 – pourquoi ce nouveau pays ne pourrait-il porter le nom de l'homme qui en divulgua la découverte ? Ce n'est qu'un geste aimable, une simple marque de reconnaissance envers l'érudit qui fut le premier à affirmer que ce pays découvert ne faisait pas partie de l'Asie, mais constituait quartam pars mundi, « une nouvelle partie du monde » – et en cela réside effectivement le vrai mérite historique de Vespucci. Qu'avec cette assignation bien intentionnée, Waldseemüller attribue du même coup à Vespucci la découverte, non d'une seule île nommée Santa Cruz, mais de tout un continent allant du Labrador à la Patagonie, et que, par la même occasion, il en spolie Colomb, à qui elle revenait, voilà bien une chose qui lui échappe totalement. Comment aurait-il pu s'en douter, puisque Colomb lui-même n'en a pas idée, lui qui jure ses grands dieux que Cuba est la Chine et Haïti le Japon ? L'attribution de ce nom America ajoute ainsi une nouvelle erreur à ce sac de nœuds déjà fort embrouillé. Jusqu'à maintenant, tous ceux qui ont touché au problème Vespucci – parfois avec la meilleure volonté du monde – n'ont fait que le rendre plus inextricable et, partant, plus insoluble.

C'est donc en réalité par l'effet d'un simple malentendu et d'un double hasard que l'Amérique s'appelle « Amérique ». Car s'il avait plu à l'insigni pœtæ Jean Basin de traduire comme tant d'autres le nom Amerigo par Albericus au lieu d'Americus, New York et Washington seraient aujourd'hui situées en Albérique et non en Amérique. Mais ce nom, America, est maintenant coulé en lettres de plomb, ses sept lettres reliées pour l'éternité en un mot, et, désormais, ce vocable va passer de livre en livre et de bouche en bouche, inoubliable, irrésistible. Le nouveau mot s'installe, il s'impose, non par la seule proposition fortuite de Waldseemüller ou en vertu de la logique et du droit, de l'illogisme et du non-droit, mais grâce à la puissance phonétique qui l'habite.

1 comment