Il est détrôné, convaincu d'escroquerie, et serait voué à un oubli ignominieux, si l'Amérique ne portait son nom. Mais un nouveau siècle commence, qui refuse d'ajouter foi aux bavardages contemporains ou aux rumeurs séculaires. L'historiographie se démarque peu à peu de la chronique pure et simple. Soucieuse de devenir une science critique, elle se propose de vérifier tous les faits, de contrôler tous les témoignages ; les archives sont passées au crible, les documents examinés et comparés. Dans ce contexte, la réouverture du vieux procès Colomb contre Vespucci qu'on croyait clos depuis longtemps paraît s'imposer.

Ce sont les compatriotes de Vespucci qui en prennent l'initiative. Ils ne peuvent se faire à l'idée que le nom de ce Florentin dont la gloire a si longtemps rejailli sur celle de leur ville à travers le monde reste cloué au pilori ; ils exigent tout d'abord que l'affaire soit réexaminée de fond en comble, sans parti pris. En 1745, l'abbé Angelo Maria Bandini publie la première biographie du navigateur florentin Vita e lettere di Amerigo Vespucci et parvient à mettre la main sur toute une série de documents. En 1789, Francesco Bartolozzi l'imite avec de nouvelles Ricerche istorico-critiche. Les résultats de ces recherches semblent aux Florentins si encourageants pour la réhabilitation de leur compatriote que le père Stanislas Canovai prononce, au sein d'une académie, un éloge solennel du celebro navigator calomnié, Elogio d'Amerigo Vespucci. Dans le même temps, on commence à consulter les archives espagnoles et portugaises. On soulève beaucoup de poussière et, plus on en soulève, moins on y voit clair.

Les plus chiches en informations se révèlent être les archives portugaises. Aucun mot des deux expéditions auxquelles Vespucci est censé avoir pris part. Aucune mention de son nom dans les livres de comptes. Aucune trace de son zibaldone, le journal de bord qu'il dit avoir remis en mains propres au roi Manuel de Portugal. Rien. Pas une ligne, pas un mot. L'un des adversaires les plus acharnés de Vespucci y voit immédiatement la preuve irréfutable qu'Amerigo aura tout simplement inventé ses deux voyages auspiciis et stipendio Portugallensium (« encouragés et subventionnés par le Portugal »). Mais c'est une preuve bien fragile que de ne rien trouver dans les actes officiels, trois cents ans après, sur un individu qui n'a ni frété ni commandé d'expéditions. Ainsi Camoens1, gloire nationale du Portugal, a-t-il servi son pays pendant seize ans et fut-il blessé pour son roi sans qu'une ligne l'évoque dans les registres officiels. Il fut arrêté en Inde et jeté en prison. Où sont passés les actes du procès ou le simple exposé des faits ? Même sur ses voyages, impossible de trouver une ligne. Tout comme a disparu le journal de Pigafetta2 sur l'expédition de Magellan, plus mémorable encore. À Lisbonne, les recherches de documents sur la période la plus importante de la vie de Vespucci n'ont rien donné, soit, mais qu'on se souvienne : les archives ne nous en apprennent pas davantage sur les aventures africaines de Cervantès, les années de voyage de Dante et la période théâtrale de Shakespeare. Et pourtant Cervantès s'est battu, Dante a voyagé d'un pays à l'autre et Shakespeare est monté cent fois sur les planches. Les documents ne constituent pas toujours une preuve formelle, leur absence ne prouve rien non plus !

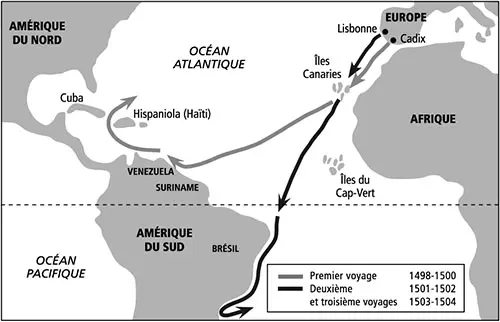

Les voyages d'Amerigo Vespucci.

Les pièces florentines sont plus importantes. Bandini et Bertolozzi dénichent dans les archives de l'État trois lettres de Vespucci à Laurent de Médicis. Il ne s'agit pas d'originaux, mais de reproductions plus tardives, appartenant à la collection d'un certain Vaglienti, qui copiait ou faisait copier par ordre chronologique toutes les informations, lettres et publications relatives aux voyages de découvertes. L'une de ces lettres fut écrite directement du Cap-Vert, pendant le retour du troisième voyage – le premier qui ait été effectué pour le roi de Portugal.

1 comment