Ils possèdent le savoir des Anciens de l'Occident et l'ont enrichi de connaissances nouvelles. Il faut donc apprendre, pour conquérir le monde. Rien ne sert de dilapider ses forces en tournois et en festins grossiers, encore faut-il aiguiser son esprit, le rendre aussi souple et tranchant qu'une lame de Tolède. Donc, apprendre, penser, étudier, observer ! Sienne, Salamanque, Oxford, Toulouse : les universités s'engagent dans une compétition fiévreuse, chaque pays d'Europe veut être le premier à accéder à la science. Après des siècles d'apathie1, l'homme occidental recommence à sonder les mystères de la Terre, du ciel et de l'humanité.

1300. L'Europe a jeté bas le carcan théologique qui l'empêchait de regarder le monde librement. Quelle absurdité de s'épuiser à ratiociner2 sur Dieu, de discuter et commenter sans fin les textes anciens comme le veut la tradition scolastique3 ! Dieu est le Créateur et, puisqu'il a fait l'homme à son image, il le veut créateur. Dans tous les arts, dans toutes les sciences, les Grecs et les Romains nous ont légué des modèles ; ne pourrait-on les égaler, se réapproprier les savoirs des Anciens ? Et, pourquoi pas, les surpasser ? Une ardeur nouvelle embrase l'Occident. On se remet à la poésie, à la peinture, à la philosophie, et voyez, on réussit. On réussit à merveille. Voici qu'adviennent Dante4, Giotto5, Roger Bacon6 et les maîtres bâtisseurs des cathédrales. À peine l'esprit humain a-t-il déployé ses ailes un peu rouillées que, libéré, il repousse ses limites et conquiert d'immenses espaces.

Mais pourquoi la terre sous ses pieds demeure-t-elle si exiguë ? la terre des hommes, le monde de la géographie, si restreints ? Partout la mer, la mer, toujours la mer, qui borde tous les rivages, immensité inconnue, impénétrable – un océan ultra nemo scit quid contineatur (« dont nul ne sait ce qu'il cache »). Seule la route du sud donne accès via l'Égypte aux fabuleuses contrées indiennes, mais elle est barrée par les infidèles. Et nul mortel ne peut se risquer entre les colonnes d'Hercule7. Longtemps, très longtemps, le détroit de Gibraltar scellera la fin de toutes les aventures, Dante l'a écrit :

… quella foce stretta

Ov'Ercole segnò li suoi riguardi

Acciocchè l'uom più oltre non si metta.

(… que l'homme se garde de poursuivre sa route

au-delà de la voie navigable

où Hercule posa ces signes en guise d'avertissement.)

Hélas, nulle route ne mène vers cette mare tenebrosum, nul bateau ne reviendrait, qui aurait mis le cap sur ce désert ténébreux ! L'homme est condamné à vivre dans un espace qu'il ne connaît pas, nous voici enfermés dans un monde dont on ne peut sonder ni la forme ni la dimension.

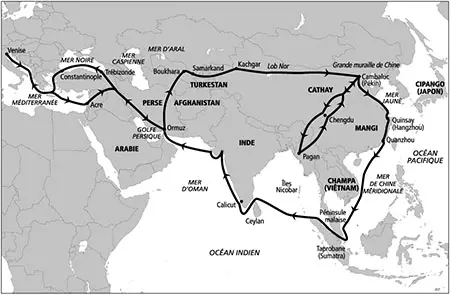

Le voyage de Marco Polo (1271-1295).

1298. Deux vieillards barbus, accompagnés d'un jeune homme qui est visiblement le fils de l'un d'eux, accostent à Venise8. Ils portent des vêtements curieux, comme on n'en a jamais vus au Rialto9, de longues vestes épaisses bordées de fourrure et d'insolites décorations. Mais, plus curieux encore, ces trois étrangers parlent le vénitien le plus pur et affirment être de Venise, ils disent se nommer Polo, et le plus jeune s'appelle Marco Polo. Pas question, bien entendu, de prendre au sérieux ce qu'ils racontent. Ils prétendent que, après avoir quitté Venise il y a plus de vingt ans, ils auraient traversé les royaumes moscovites, l'Arménie, le Turkestan, et seraient parvenus jusqu'au Mangi10, jusqu'en Chine ; là ils auraient vécu à la cour de Kubilaï Khan, le souverain le plus puissant de la terre. Après avoir parcouru son immense royaume, par rapport auquel l'Italie est comme un minuscule œillet à côté d'un tronc d'arbre, ils auraient atteint l'extrémité du monde, où recommence l'océan. Et lorsque, après nombre d'années passées à son service, le Grand Khan les aurait congédiés avec moult présents, c'est par cet océan qu'ils seraient retournés chez eux, en doublant d'abord Cipango11, puis les îles aux épices, la grande île de Taprobane (Ceylan)12 et le golfe persique, avant de rentrer à bon port par Trébizonde13.

Les Vénitiens rient de bon cœur au récit des trois hommes. Quels joyeux affabulateurs ! A-t-on déjà entendu dire qu'un chrétien ait atteint l'autre extrémité de cet océan ou mis les pieds sur les îles de Cipango et de Taprobane ! Impossible ! Mais les Polo invitent des gens chez eux et leur montrent les présents et les pierres précieuses ; médusés, ces Vénitiens incrédules sont forcés d'admettre que leurs compatriotes ont accompli la découverte la plus audacieuse de l'époque. Leur réputation se répand en Occident comme une traînée de poudre et suscite un regain d'espérance : il est donc possible d'arriver aux Indes. On peut parvenir à ces contrées richissimes et continuer ensuite jusqu'à l'autre bout du monde.

1400. Atteindre les Indes est devenu le rêve de ce siècle. C'est en particulier celui d'un homme, le prince Enrique de Portugal, qui voue sa vie à ce rêve et que l'histoire nommera Henri le Navigateur – bien qu'il n'ait jamais navigué.

1 comment