Eh bien, si ! On a devancé le Portugal. L'inconcevable s'est produit. Un certain Colón ou Colom ou Colombo – Christophorus quidam Colonus vir Ligurus, dit Petrus Martyr –, « un parfait inconnu » (una persona que ninguna persona conocía), d'après une autre source, a pris la mer sous pavillon espagnol, mis le cap à l'ouest au lieu de faire route vers l'est en contournant l'Afrique, et il prétend – ô miracle ! – avoir atteint les Indes par ce brevissimo cammino. Certes il n'a pas rencontré le Kubilaï Khan de Marco Polo, mais il affirme avoir accosté sur les îles de Cipango (le Japon) puis au Mangi (en Chine). À quelques jours près, il atteignait le Gange !

L'Europe n'en revient pas de voir Christophe Colomb débarquer avec des Indiens aux corps étrangement cuivrés, des perroquets et autres animaux bizarres, la bouche pleine de récits grandioses où il est question d'or. Bizarre, bizarre – le globe est donc vraiment plus petit qu'on pensait, Toscanelli27 a dit vrai ! Il suffit de naviguer trois semaines plein ouest à partir de l'Espagne ou du Portugal pour parvenir en Chine ou au Japon, tout près des îles aux épices. Quelle folie de perdre six mois à faire le tour de l'Afrique comme les Portugais, quand l'Inde et tous ses trésors sont quasiment aux portes de l'Espagne ! Et le premier souci de cette dernière est de s'assurer par une bulle du pape28 l'exclusivité de cette route maritime de l'ouest et de toutes les terres qu'on découvrira par là.

1493. Colomb, qui n'est plus un quidam, mais grand amiral de Sa Majesté la reine et vice-roi des provinces découvertes, repart pour les Indes. Il porte les lettres de créance de sa reine au Grand Khan, qu'il espère bien rencontrer cette fois, et, outre nombre de caisses serties de fer pour l'or et les pierres précieuses qu'il compte rapporter de Cipango et de Calicut29, il part avec quinze cents hommes, des guerriers, des matelots, des colons, et même des musiciens « pour divertir les indigènes ».

1497. Un autre navigateur, Sébastien Cabot30, a traversé l'océan depuis l'Angleterre. Curieusement, lui aussi a atteint une terre. Est-ce le fameux Vinland31 des Vikings ? Est-ce la Chine ? Quoi qu'il en soit, c'est merveilleux, l'océan, il mare tenebroso, est vaincu et contraint désormais de livrer un à un ses secrets aux audacieux.

1499. Le Portugal exulte, l'Europe est en émoi ! Vasco de Gama est revenu de l'Inde en franchissant le dangereux cap. Il a emprunté l'autre route, plus longue, plus difficile, mais il a accosté à Calicut, chez les Zamorins32 fabuleusement riches, et non pas, comme Colomb, sur de petites îles et un bout de terre perdue : il a vu le cœur de l'Inde et ses chambres au trésor. Déjà on arme une autre expédition sous la houlette de Cabral33. L'Inde fait maintenant l'objet d'une âpre compétition entre l'Espagne et le Portugal.

1500. Nouveau mystère. Cabral, qui voulait contourner l'Afrique, a été déporté vers l'ouest et, comme Cabot au nord, il a touché une terre au sud34. Est-ce Antilla, cette île légendaire des cartes anciennes ? Est-ce à nouveau l'Inde ?

1502. Les événements se précipitent, on ne parvient plus à suivre, à tout saisir, à tout embrasser ; en dix ans on a fait plus de découvertes qu'au cours du millénaire qui vient de s'écouler. Les navires appareillent les uns après les autres, et chacun d'eux rapporte un nouveau message. C'est comme si un brouillard se dissipait soudain par magie : au nord, au sud, partout émergent des terres ; des îles surgissent dès qu'un navire tourne sa quille vers l'ouest ; le calendrier et tous ses saints ne suffisent plus à les nommer. L'amiral Colomb prétend en avoir découvert un millier à lui seul et dit y avoir vu les fleuves qui jaillissent du paradis. Mais c'est bizarre, très bizarre : comment se fait-il que toutes ces îles et ces contrées étonnantes du littoral indien soient demeurées inconnues des Anciens et des Arabes ? Comment se fait-il que Marco Polo ne les ait pas mentionnées et que ses descriptions de Cipango et de Quanzhou35 ressemblent si peu à ce que l'amiral y a trouvé ! Tout cela est si confus, si contradictoire, si plein de mystère ! On ne sait plus que penser de toutes ces îles trouvées à l'ouest. A-t-on vraiment fait le tour du monde ? Colomb s'est-il, comme il l'assure, tant rapproché du Gange par l'ouest qu'il aurait pu rencontrer Vasco de Gama qui arrivait par l'est ? Le globe est-il plus petit ou plus vaste qu'on le pensait ? Les imprimeurs allemands ayant rendu les livres si accessibles, ne pourrait-on espérer que quelqu'un vienne éclaircir tous ces mystères ? Savants, navigateurs, marchands, princes, tous attendent avec impatience, l'Europe attend. Après toutes ces découvertes, l'humanité veut enfin savoir ce qu'elle a découvert. L'exploit décisif du siècle est accompli, chacun le sent, mais encore faudrait-il en comprendre le sens et la portée.

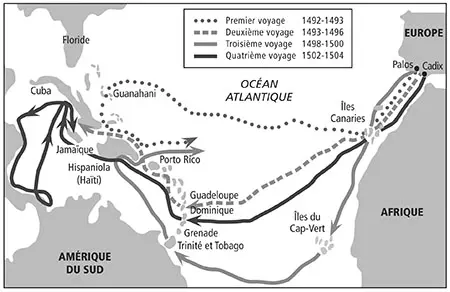

Les voyages de Christophe Colomb.

Pour trente-deux pages, l'immortalité

En 1503, quelques feuilles, quatre à six en tout, imprimées sous le titre Mundus Novus se répandent presque en même temps dans différentes villes – à Paris, à Florence, on ne sait où cela a commencé. L'auteur de ce traité rédigé en latin se révèle bientôt être un certain Albericus Vespucius ou Vesputius ; il relate dans une lettre à Laurentius Petrus Franciscus de' Medici un voyage dans des contrées inconnues, entrepris pour le compte du roi de Portugal. Les récits d'explorations sous forme épistolaire sont fréquents à l'époque. Pour les aider à définir leur stratégie commerciale, toutes les grandes maisons de négoce allemandes, hollandaises et italiennes – les Welser, les Fugger, les Médicis, sans compter la Sérénissime1 – ont des correspondants, des factor, à Lisbonne et à Séville, qui les informent des expéditions réussies aux Indes. Les lettres de ces attachés commerciaux sont très recherchées, car elles acheminent en fait de véritables secrets d'affaires, et leurs copies s'échangent à prix d'or, tout comme les portulans2, les cartes nautiques des rivages récemment découverts. Il arrive qu'une de ces copies tombe entre les mains d'un imprimeur qui a le sens des affaires, lequel se hâte de les mettre sous presse et de les diffuser. Visant à informer rapidement le grand public des nouvelles intéressantes, ces feuillets qui volent de ville en ville remplacent nos journaux modernes et se vendent dans les foires, entre les indulgences3 et les recettes d'apothicaires ; on se les fait passer entre amis en les joignant aux missives et aux paquets qu'on échange ; c'est ainsi que, parfois, une lettre initialement privée d'un correspondant à son patron connaît une diffusion aussi large qu'un livre imprimé.

1 comment