Depuis la première lettre de Christophe Colomb en 1493 qui annonçait son arrivée aux îles « proches du Gange », aucun feuillet n'eut à l'époque un écho aussi vaste, aussi lourd de conséquences que les quatre feuilles de ce parfait inconnu qu'était Albericus. Le texte s'ouvre sur une annonce sensationnelle. Cette lettre serait traduite « de l'italien en langue latine » (ex italica in latinam linguam), « afin que tous les hommes instruits puissent prendre connaissance de toutes les merveilles découvertes récemment » (quam multa miranda in dies reperiantur), « de tous les mondes inconnus jusque-là et de tout ce qu'ils recèlent » (quanto a tanto tempore quo mundus cepit ignota sit vastitas terræ et quod continetur in ea). Cette entrée en matière tapageuse est déjà un appât formidable pour une société avide de nouvelles ; on s'arrache le petit fascicule. Il est réimprimé maintes fois dans les villes les plus reculées, traduit en allemand, en hollandais, en français, en italien, et intégré sur-le-champ aux recueils de récits de voyage qui commencent à paraître dans toutes les langues ; pour une humanité encore fort ignorante, il sera une borne, peut-être même la pierre angulaire de la géographie moderne.

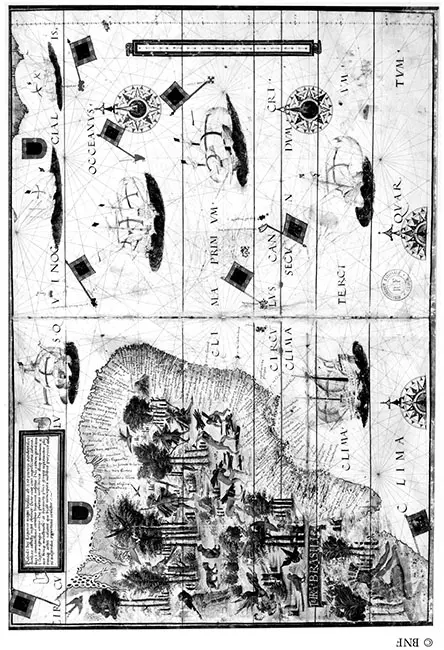

Portulan ou carte nautique de la côte brésilienne, XVIe siècle.

L'énorme succès de cet opuscule s'explique aisément. De tous les navigateurs, cet obscur Vesputius est bien le premier qui soit doté d'une plume alerte. Il faut dire que l'équipage de ces bateaux qui courent l'aventure est majoritairement composé de ramasseurs d'épaves analphabètes, de soldats et de matelots incapables d'écrire leur nom ; au mieux compte-t-il un escribano, un de ces notaires fastidieux qui consignent froidement les faits, ou un pilote qui note les longitudes et les latitudes. Au tournant du siècle, le grand public est donc encore fort peu instruit de ce qu'on a réellement découvert dans ces contrées lointaines. Et voici qu'on lui offre un homme crédible, cultivé même, tout le contraire d'un vantard ou d'un affabulateur, un homme sincère qui raconte comment, le 14 mai 1501, il s'est embarqué, par ordre du roi de Portugal, sur la mer océane et a navigué deux mois et deux jours sous un ciel si sombre, si couvert, qu'on ne voyait ni la lune ni le soleil. Il fait revivre au lecteur les affres qu'ont subies les membres de l'expédition. Dans leurs navires rongés par les vers et prenant l'eau de toutes parts, ils avaient perdu tout espoir de gagner la terre sains et saufs, quand ils finirent par l'apercevoir, grâce à son habileté de cosmographe, le 7 août 1501 – la date diffère de celle de ses autres récits, mais on se fera vite aux approximations dont ce savant homme est coutumier. Et quelle terre ! En ce pays béni des dieux, les hommes n'ont nul besoin de gagner leur pain à la sueur de leur front. Les arbres produisent naturellement des fruits en abondance, les fleuves et les sources une eau limpide et pure ; la mer regorge de poissons, la terre, incroyablement fertile, de fruits exquis totalement inconnus, et d'agréables brises soufflent sur ce pays prospère, où les forêts touffues prodiguent une fraîcheur revigorante, même les jours de canicule. On y trouve une multitude d'oiseaux et d'animaux dont Ptolémée ne soupçonnait pas l'existence, et les hommes y vivent encore dans un état d'innocence absolue ; ils ont la peau cuivrée, explique le voyageur, parce qu'ils vont nus de leur naissance à leur mort et sont halés par le soleil ; ils ne possèdent ni vêtements ni parures ni aucun bien en propre. Tout est mis en commun, y compris les femmes, dont la sensualité complaisante inspire à notre érudit des anecdotes assez piquantes. La pudeur et les règles morales sont étrangères à ces enfants de la nature, le père couche avec la fille, le fils avec la mère, le frère avec la sœur ; foin du complexe d'Œdipe et des inhibitions, ce qui ne les empêche pas d'atteindre l'âge vénérable de cent cinquante ans, à condition toutefois qu'ils ne se soient pas entre-dévorés auparavant – le cannibalisme étant le seul trait rebutant de ce peuple-là. Bref, « si le paradis terrestre existe quelque part, il ne peut se trouver bien loin de cette contrée ». Avant de prendre congé du Brésil – car tel se nommera le paradis qu'il dépeint –, Vesputius s'étend longuement sur la beauté des étoiles qui, au-dessus de cet hémisphère béni, composent des constellations différentes des nôtres, puis il promet que, un jour, il en écrira davantage sur ce voyage – et sur d'autres, « pour laisser un souvenir de lui à la postérité » (ut mei recordatio apud posteros vivat), et faire « connaître l'œuvre fabuleuse de Dieu dans cette partie de sa terre, jusque-là inconnue ».

Le retentissement qu'eut le récit vivant et coloré de Vespucci chez ses contemporains n'a rien de mystérieux. Non content de satisfaire et de stimuler leur curiosité pour ces terres inconnues, en écrivant que « si le paradis terrestre existe quelque part, il ne peut se trouver bien loin de là », Vespucci touchait, sans le vouloir, un des espoirs les plus mystérieux de son époque : depuis bien longtemps déjà, les Pères de l'Église, en particulier les théologiens grecs, soutenaient que Dieu n'avait pas détruit le paradis terrestre après le péché originel, mais s'était contenté de le repousser sur une « anti-terre », dans un lieu inaccessible. Les mythes de la théologie situent cette « anti-terre » au-delà de l'océan, derrière cette zone réputée inaccessible aux mortels. Mais l'audace des explorateurs ayant permis de traverser cet océan « infranchissable » et d'atteindre l'hémisphère aux autres étoiles, le vieux rêve de l'humanité ne pourrait-il se réaliser et l'Éden se reconquérir ? On ne s'étonnera pas que la peinture du monde d'innocence, étrangement semblable au paradis, dont témoigne Vesputius ait bouleversé une époque aussi prodigue en calamités que la nôtre. En Allemagne, les paysans commencent en effet à se révolter contre la pratique de la corvée ; en Espagne, l'Inquisition fait rage et s'en prend même aux chrétiens les moins suspects ; enfin, la France et l'Italie sont ravagées par les guerres. Las de ces misères quotidiennes, des milliers, des centaines de milliers de personnes se sont déjà réfugiées dans les monastères, fuyant ce monde survolté où, pour l'homme « ordinaire » qui n'aspire qu'à mener une existence paisible, il n'est ni trêve ni repos. Or, nous apprennent ces quelques feuilles qui volent de ville en ville, voici qu'un homme fiable, qui n'a rien d'un Sinbad4 ou d'un charlatan, un érudit mandaté par le roi de Portugal, déclare avoir découvert, au-delà de toutes les zones connues, un pays où les hommes peuvent encore vivre en paix. Où la cupidité, la soif de possession et de pouvoir ne troublent pas les âmes. Un pays où il n'est ni prince, ni roi, ni autres sangsue ou collecteur d'impôts. Où l'on ne gagne pas son pain en s'échinant jusqu'à l'épuisement, où la terre vous nourrit encore généreusement, et où l'homme n'est pas un loup pour l'homme. C'est une espérance religieuse ancestrale, d'ordre messianique, qu'attise le récit de cet obscur Vesputius, ravivant un désir très profond qui hante l'humanité : le rêve de s'affranchir de la morale, de l'argent, de la loi et de la propriété – le désir insatiable d'une vie sans peine et sans responsabilité qui, telle une vague réminiscence du paradis, sommeille mystérieusement au fond de l'âme humaine.

Cette conjoncture singulière était bien faite pour conférer à ces quelques feuilles mal imprimées une répercussion qui dépassa de loin celle des autres récits, ceux de Colomb y compris ; mais, en réalité, la notoriété et l'importance historique de ce feuillet ne tiennent ni à son contenu, ni à l'excitation qu'il suscita dans l'esprit de ses contemporains. Curieusement, ce n'est pas la teneur de cette lettre qui fit événement, mais son titre, ces deux mots, ces quatre syllabes Mundus Novus, qui déclenchèrent une révolution sans précédent dans la perception du cosmos. Jusqu'alors, ce que l'Europe considérait comme l'événement géographique du siècle était d'avoir pu, en dix ans, atteindre les Indes, pays des trésors et des épices, par deux routes : celle de Vasco de Gama par l'est, qui contournait l'Afrique, et celle de Christophe Colomb par l'ouest, qui traversait un océan soi-disant infranchissable.

1 comment