Puis, en 1858, ce fut le tour du seul roman qu’écrivit Edgar Allan Poe : les Aventures de Gordon Pym. Charles Baudelaire ajouta une longue introduction à chacun de ces volumes ; il faut dire qu’il était fasciné par le célèbre poète américain, et qu’il dédia une longue partie de sa vie à l’étude de ses textes. En 1864, il publia une traduction de l’essai d’Edgar Allan Poe sur le thème de la cosmologie, Euréka. Puis, en 1865, vint les Histoires grotesques et sérieuses, toujours du même auteur. Mais en fait, Charles Baudelaire ne traduisit jamais que 46 des quelque 70 contes et nouvelles qu’écrivit Edgar Alan Poe1.

Nous savons que lorsque Charles Baudelaire découvrit les poèmes et les nouvelles d’Edgar Allan Poe, il crut s’y retrouver lui-même, au point qu’il alla jusqu’à penser que c’était lui qui en avait eu l’idée quelques années auparavant, avant même que le poète américain les écrivît. Et c’est également ce qu’il lut de Poe qu’il lui donna toute confiance en lui-même lorsqu’il définit sa doctrine de l’esthétique, car il considérait la poésie de Poe comme l’étalon de mesure du parfait en poésie.

Durant cette même « période Poe », Charles Baudelaire établit une association d’idées avec les femmes qui inspirèrent les deux cycles suivants de ses poèmes amoureux : celui dit de la « Vénus blanche », inspiré par Ma dame Sabatier, et celui dit de la « Vénus aux yeux verts », inspiré par l’actrice Marie Daubrun. Dans bien des poèmes de ces deux cycles, Charles Baudelaire atteignit le sommet de son art.

Mais, c’est bien grâce à la notoriété qu’il tira de ces articles de presse et de ses traductions des œuvres d’Edgar Allan Poe, que la prestigieuse Revue des deux mondes décida de publier quelques-uns de ses poèmes. 18 de ceux-ci furent publiés dans cette revue en juin 1855, et ce fut cette première publication remarquée du travail de Charles Baudelaire qui lui fit accéder à une vraie reconnaissance en temps que poète français ; la célébrité, plus populaire, suivit.

Charles Baudelaire en 1855, alors âgé de 34 ans, photographié par Nadar.

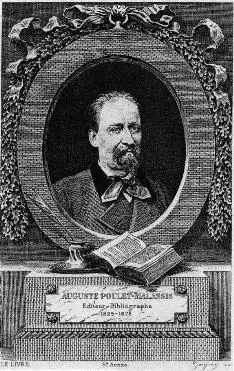

La collection de poèmes parut pour la première fois sous le titre les Fleurs du mal, et elle fut éditée par l’ami de Charles Baudelaire, Auguste Poulet-Malassis, lequel venait d’hériter d’une imprimerie à Alençon. La page de titre de cette toute première édition, complète et datée 1857, figure ci-dessous.

Cependant, très peu de temps après cette première parution du célèbre recueil, leurs éditeur et imprimeur furent appelés à venir se présenter devant un tribunal, le 20 août 1857, pour un procès qui devait faire grand bruit, au point de devenir historique dans l’histoire de la littérature.

Auguste Poulet-Malassis, premier imprimeur de Baudelaire (gravure de 1884).

C’est dans ce même tribunal qu’avait eu lieu, seulement quelques mois auparavant, le 31 janvier, le procès de Gustave Flaubert pour propos licencieux relevés dans le non-moins célèbre Madame Bovary. Mais si Flaubert réussit à démontrer, avec l’aide d’un très bon avocat, qu’il n’y avait rien de licencieux dans Madame Bovary et fut relaxé, Baudelaire, lui, fut condamné à payer une amende et à retirer 6 poèmes de son édition des Fleurs du mal. Cependant, Baudelaire reçut quelques soutiens de la part du monde littéraire, et en particulier celui de Victor Hugo depuis l’exil en Angleterre de ce dernier (considéré par tous à l’époque comme le dieu de la littérature française).

Charles Baudelaire photographié par Nadar (date inconnue).

Ce dernier auteur lui écrivit d’ailleurs personnellement pour le féliciter et le soutenir dans sa détresse. Cependant, pour le public en général, et pour plusieurs générations de celui-ci, les Fleurs du mal demeura synonyme de dépravation en littérature.

Photographie de Charles Baudelaire, par Nadar, vers l’âge de 40 ans (date exacte inconnue).

Charles Baudelaire fit tout de même publier en Belgique les 6 poèmes jugés licencieux, en 1861, quatre ans après l’interdiction de publication de ceux-ci (la page de garde de ce recueil interdit, qui figure ci-dessous, indique cependant une maison d’édition nommée À l’enseigne du coq, à Amsterdam). Baudelaire choisit pour titre de ce petit recueil, Les Épaves.

Baudelaire, photographié par le photographe, caricaturiste et journaliste Étienne Carjat, en 1863.

Une troisième édition complète des Fleurs du mal était sur le point d’être publiée, encore cinq années plus tard, en 1866, lorsque Charles Baudelaire fut pris par la paralysie. Celle-ci fut finalement publiée en 1867 par l’ami de Charles Baudelaire, Charles Asselineau, peu après sa mort, le 31 août 1867. Quelques autres poèmes, en sus des 6 interdits de publication en France, y furent ajoutés.

Baudelaire vécut l’échec des Fleurs du mal, et le procès que la publication de cette œuvre lui valut, comme un évènement tragique. Durant les années qui suivirent son procès et jusqu’à sa mort, il était devenu une âme désespérée, pessimiste à propos de tout, et surtout, amère. Quoiqu’il écrivît le meilleur de sa production durant ces années, une infime quantité de celle-ci fut publiée, par petits bouts, dans des périodiques. Le Salon de 1859 fut publié dans la Revue française ; Richard Wagner et Tannhaüser à Paris, en 1861 dans la Revue européenne ; le Peintre et la vie moderne (Constantin Guys), en 1863 dans Le Figaro. La collection de poèmes en prose qui devaient former un recueil titré Spleen de Paris, ne fut publié qu’en 1869, après la mort de son auteur. Charles Baudelaire était particulièrement fier de cette dernière collection de poèmes ; il les avait chacun longuement retravaillés, durant plusieurs années, et il y travaillait encore lorsqu’il était parti s’installer en Belgique, peu de temps avant que la mort l’emporta. L’idée lui en avait été inspirée par la lecture de Gaspard de la nuit, d’« Aloysius » Jacques Bertrand, mais l’impression que chacun de ceux-ci communique est bien celle du Charles Baudelaire de cette époque : le pessimisme d’un artiste qui vit ses derniers jours misérablement. Ils expriment, d’une façon plus poignante encore que le firent ceux des Fleurs du mal, ses sentiments à l’égard des grandes villes modernes de son époque, pour Paris en particulier, et aussi sa compassion pour tous les marginaux, pour tous ceux dont la vie doit être un échec permanent.

La publication des deux livres, Les Paradis artificiels (en 1860), et la seconde version des Fleurs du mal, imprimée par Poulet-Malassis, furent la cause directe de la faillite de ce dernier. Comme Baudelaire s’était financièrement engagé dans l’édition de ces deux livres, ses difficultés financières s’aggravèrent tant qu’il en était devenu un homme aux abois, littéralement traqué par les créanciers. C’est même cette accumulation de problèmes, et un désespoir plus très éloigné d’un état de panique, plutôt que les encouragements de quelques-uns de ses amis, qui le poussèrent vers cette folle tentative de solliciter son admission à l’Académie française qui, bien évidemment, aurait voulu de lui moins encore que de Gustave Flaubert. Car c’est bien l’espoir de se refaire une santé financière, et non plus une réelle envie de reconnaissance, qui le fit jusqu’à croire en le possible succès de cette folle ambition.

1 comment