Son exil en Belgique fut motivé par le besoin d’échapper à ses créanciers, bien sûr, mais aussi par un besoin de protéger les droits d’auteur de tout ce qu’il n’avait pu encore publier, et de tenter de se bâtir reconnaissance et notoriété en se lançant dans une tournée de lectures de poèmes dans les villes de ce pays. Cette dernière ambition se solda par des échecs répétés, consécutivement, et par l’impossibilité de trouver un éditeur belge qui veuille bien le publier.

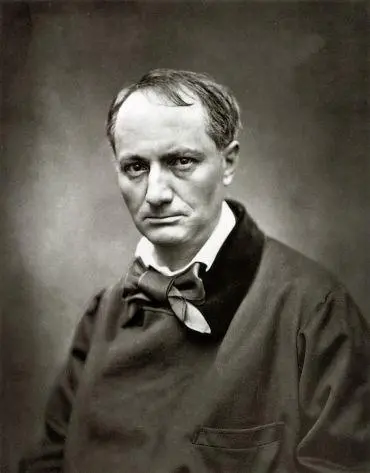

Baudelaire, photographié par le photographe, caricaturiste et journaliste Étienne Carjat vers 1863.

Charles Baudelaire s’inquiétait beaucoup, en particulier, de faire connaître et adopter par tous ses vues sur la définition de l’esthétique ; il accordait autant d’importance à cette ambition qu’à la publication de sa poésie qu’il considérait, prise dans son ensemble, comme une œuvre majeure de son siècle, une œuvre vivante, organique.

Apprécier la poésie de Baudelaire implique nécessairement une assimilation préalable de sa doctrine de l’esthétique. Car cette poésie peut être assimilée à une cristallisation de la vision de son auteur faite poème ; tandis que, d’un autre côté, sa critique résulte d’une méditation sur la nature d’une œuvre d’art et des principes qui gouvernent sa création. Charles Baudelaire pensait que chaque grand artiste devait inévitablement devenir critique d’art à un moment ou à un autre de sa carrière ; sans aucun doute parce qu’il l’avait lui-même été. Son criticisme fut une explication de sa poésie, et sa poésie est une extension de sa doctrine de l’esthétique.

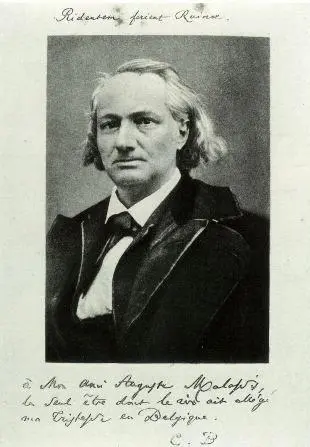

Photographie de Charles Baudelaire par Charles Neyt, prise en 1864 en Belgique, 2 ans avant sa mort, et portant une dédicace à l’attention d’Édouard Poulet-Malassis : « à mon ami Auguste Malassis, le seul être dont le rire ait allégé ma tristesse en Belgique. C. B. »

Photographie de Charles Baudelaire fumant un cigare, prise par Charles Neyt en 1864, en Belgique, 2 ans avant sa mort.

Au mois de février 1866, alors qu’il se trouvait à Namur, Charles Baudelaire tomba gravement malade. Il fut rapatrié à Paris dans l’urgence, où il mourut finalement, quelques mois plus tard, le 31 août de cette même année, à l’âge relativement jeune de 46 ans. Baudelaire disparut ignoré de tous, comme un parfait inconnu. À son enterrement, il n’y eut qu’un petit groupe de ses amis, et seulement deux petits discours d’adieu furent prononcés par Charles Asselineau et Théodore de Banville. À sa mort, plus aucune de ses œuvres n’était imprimée et disponible à la vente.

Charles Asselineau resta son ami dévoué après sa mort ; en 1869, il fit publier une biographie titrée Vie de Charles Baudelaire2.

Pourtant, aujourd’hui, tous les critiques littéraires du monde situent Charles Baudelaire parmi les plus grands poètes européens du XIXe siècle. Ses inconditionnels, désormais nombreux, affirment qu’il révolutionna la manière de penser l’écriture en Europe de l’Ouest, et que sa doctrine de l’esthétique marqua, non seulement une étape importante de l’histoire de la poésie, mais aussi de l’art en général. Ce fut en Baudelaire que le mouvement symboliste trouva sa source (même s’il l’avait lui-même trouvé en Edgar Allan Poe, en vérité, tout comme ce fut le cas pour Mallarmé, l’autre grand traducteur de Poe).

En mai 1949, par décision de la cour d’appel de Paris, la censure de la publication des 6 poèmes manquants des Fleurs du mal fut levée, et la sentence du 20 août 1857 prononcée contre Charles Baudelaire fut déclarée nulle et non avenue, comme si elle n’avait jamais existé. Le poète fut complètement réhabilité.

Une lecture attentive et dénuée de passion ou de considérations personnelles de la biographie de Charles Baudelaire, suggère fortement la personnalité d’un enfant de bonne famille habitué au meilleur, certainement gâté. C’est probablement la façon dont Charles Baudelaire fut élevé par ses parents qui fit de lui un adulte irresponsable, incapable de se prendre en charge lui-même, et, à l’évidence, un individu à la personnalité narcissique. Il était incapable d’anticiper la misère qui l’attendait, lorsqu’il dépensait l’argent de son héritage sans compter, et encore moins la décision de mise sous tutelle de ce qu’il restait encore de cet argent, laquelle ne fit que raccourcir d’une année ou deux la déchéance financière dans laquelle il sombra, pour ne plus jamais en sortir. La suite, les années de révolte et sa contribution d’un temps à la Révolution de 1848, ne furent que l’expression logique, l’alibi, de l’intense frustration qui affectait sans aucun doute une personnalité telle que la sienne.

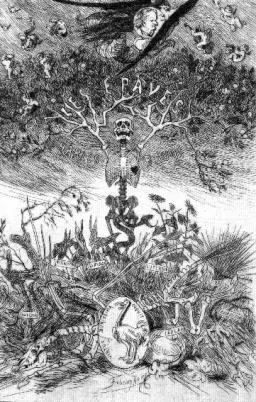

Toute la rage de Charles Baudelaire est fort bien représentée dans cette illustration symboliste, réalisée par Félicien Rops pour le recueil Les Épaves. Baudelaire s’y trouve en médaillon, dans les cieux, parmi des angelots, mais en surimpression sur une harpie cependant, au-dessus d’un squelette prenant racine sur une terre desséchée figurant tous les maux de la société des hommes. En lettres et en latin, les sept péchés capitaux sont dispersés parmi de symboliques ossements. Le coq français y est mis en évidence avec un traitement dépréciatif qui le fait ressembler à une autruche tenant un fer à cheval dans son bec. Sans doute sont-ce les Fleurs du mal que l’on distingue au pied du squelette et à droite. L’arbre-squelette est sans aucun doute une autre représentation de Baudelaire, symbolique et biblique celle-ci, et pourvue d’un cœur, avec le serpent s’élevant jusqu’au bassin, tentant de sauver le plaisir de la chair en l’élevant aux cieux (sous la forme de pommes figurant la multiplicité du fruit défendu).

Sans en être vraiment conscient, Charles Baudelaire espérait être traité par la société de son temps comme il l’avait été par sa famille étant jeune. Cette situation particulière et sa conséquence sont assez communes, et l’on toujours été chez les narcissiques. Les capacités exceptionnelles en écriture, les enseignements que Baudelaire tira d’une longue étude des textes d’Edgar Allan Poe, et sa révolte consécutive à une intense et durable frustration, ont faits de lui en écrivain à part, en décalage avec l’époque qui fut la sienne.

1 comment