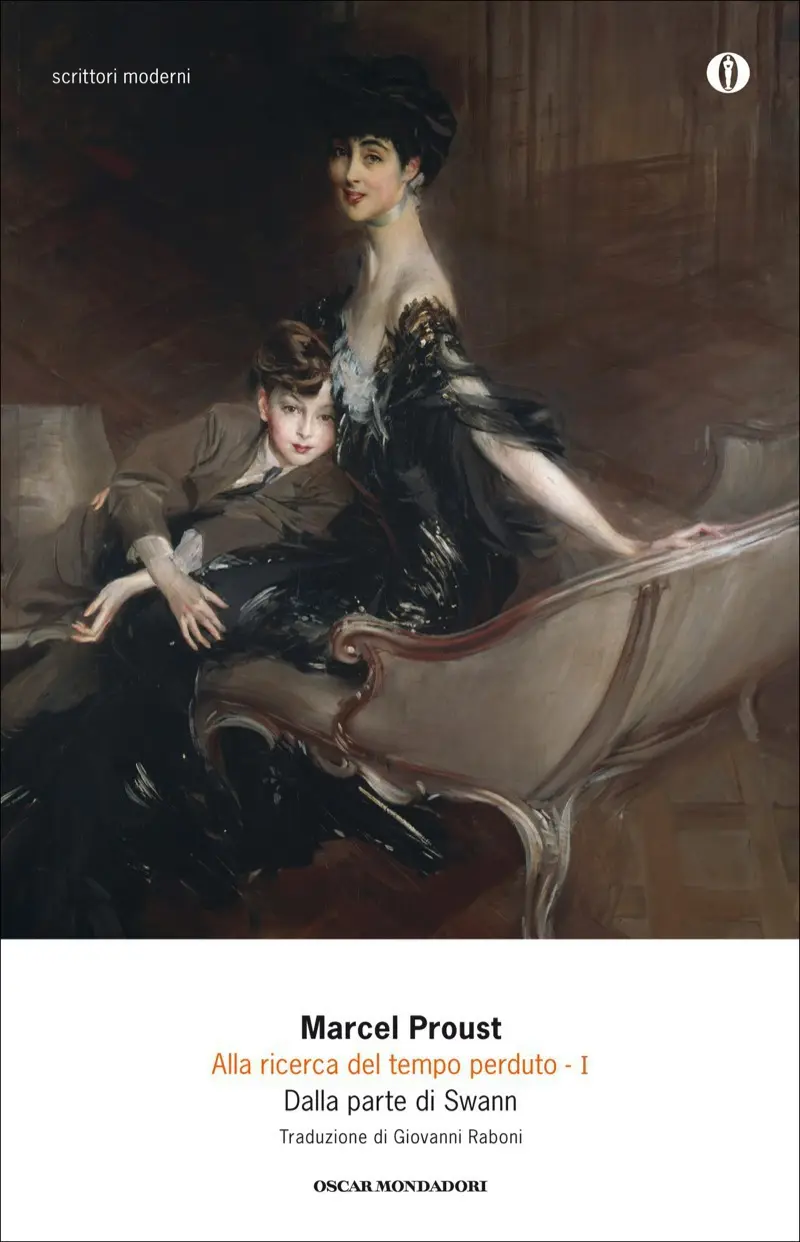

Dalla parte di Swann

Il libro

Quasi un preludio “musicale” all’intera Recherche, Dalla parte di Swann (1913) introduce i temi cruciali dell’intera opera: il senso del tempo, la memoria, il sogno, l’abitudine, il desiderio. E poi ancora la gelosia, il rapporto fra arte e realtà, l’interagire di rituali ed emozioni. Il lettore fa conoscenza in queste pagine con i personaggi destinati ad accompagnarlo lungo i sette libri – Odette, Bloch, Françoise, Charlus… –, mentre la storia d’amore di Swann diventa quasi “figura” del contrastato rapporto che legherà poi il Narratore a Gilberte e Albertine.

L’autore

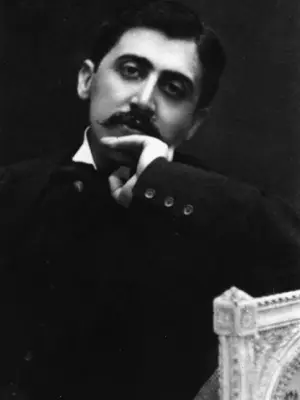

Marcel Proust è nato nel 1871 a Parigi, dove è morto nel 1922. La sua fama è legata all’imponente romanzo Alla ricerca del tempo perduto, suddiviso in sette libri, al quale si è dedicato per tutta la vita e che venne pubblicato, in parte postumo, a partire dal 1913.

di Marcel Proust

ALLA RICERCA DEL TEMPO PERDUTO

Dalla parte di Swann

All’ombra delle fanciulle in fiore

La parte di Guermantes

Sodoma e Gomorra

La Prigioniera

Albertine scomparsa

Il Tempo ritrovato

Un amore di Swann

Le lettere e i giorni

Marcel Proust

ALLA RICERCA DEL TEMPO PERDUTO

I

DALLA PARTE DI SWANN

Traduzione di Giovanni Raboni

A cura di Luciano De Maria

Introduzione

ALLA RICERCA DEL TEMPO PERDUTO

di Luciano De Maria

L’eterno desiderio,

l’eterno rimpianto della vita

Il cuore domanda sempre o che i suoi piaceri siano accresciuti, o che i suoi dolori siano compianti; domanda di agitarsi e di agitare, perché sente che il moto sta nella vita e la tranquillità nella morte; e trova unico aiuto nella parola, e la riscalda de’ suoi desideri, e la adorna delle sue speranze, e fa che altri tremi al suo timore e pianga alle sue lagrime...

U. FOSCOLO

l’éternel désir, l’éternel regret de la vie...

M. PROUST

I

Nella premessa ai suoi splendidi Piccoli commenti a Proust, Theodor W. Adorno giustificava la sua démarche critica (lo «sprofondamento nel frammento»), oltre che con ineccepibili ragioni intrinseche, con la constatazione che ormai non mancavano «studi generali» sulla Ricerca.1 Il saggio di Adorno è del ’58: da allora gli «studi generali» su Proust si sono moltiplicati con un’accelerazione sorprendente. Ma il prefatore di un’edizione “economica” non può sottrarsi al compito di offrire un’interpretazione “generale”, col rischio calcolato e inevitabile di indugiare sugli aspetti informativi o, peggio, di scadere nell’ovvio.

D’altro canto però, ogni indagine particolare, o come si suol dire specialistica, sottende o dovrebbe sottendere una visione generale dell’opera, che in molti casi potrebbe rivelarsi inadeguata. Vale anche qui la prescrizione proustiana di usare il telescopio, non il microscopio. Fuori di metafora, si tratterà di unire alla precisione e alla acribia micrologica quella capacità di vedere in grande che un autore come Proust assolutamente richiede.

Adorno, nel suo saggio, dichiarava inoltre di non voler «sottolineare semplicemente pretesi luoghi splendidi né addurre un’interpretazione del tutto, la quale nel caso fortunato non farebbe che ripetere le intenzioni che l’autore ha per suo conto già inserito nell’opera».2 Ma lo stesso Adorno ha poi ribadito in altra sede che «i grandi pensieri non comprendono se stessi», e sicuramente Proust è andato ben oltre le «intenzioni» espresse in vari luoghi della Ricerca, soprattutto alla fine, nella grande meditazione estetica del Tempo ritrovato. Proust ci ha insegnato che nelle cose artistiche, la sola, vera posterità è «la posterità dell’opera». E uno scrittore sorprendentemente affine a Proust, per un certo tipo di considerazioni estetiche, soprattutto per l’analisi dei rapporti fra tradizione e innovazione, T.S. Eliot, in un saggio celeberrimo, ha asserito: «L’ordine [letterario] esistente è in sé concluso prima che arrivi l’opera nuova; ma dopo che l’opera nuova è comparsa, se l’ordine deve continuare a sussistere, deve tutto essere modificato, magari di pochissimo; contemporaneamente tutti i rapporti, le proporzioni, i valori di ogni opera trovano un nuovo equilibrio; e questa è la coerenza tra l’antico e il nuovo. Chiunque approvi questa idea di un ordine, di una forma che è propria della letteratura europea [...] non troverà assurda l’idea che il passato sia modificato dal presente, come non lo è che il presente trovi la propria guida nel passato [il corsivo è dell’A.]».3

Il passato modificato dal presente, da tutti i presenti che gli fanno seguito: questa è la concezione eliotiana dell’arte, di pubblico dominio ormai. Proust è morto nel 1922: ha fatto a tempo, in vita, a conoscere l’esperienza del naturalismo, del simbolismo, della “crisi dei valori simbolisti”; e delle tendenze d’avanguardia che egli stesso nomina nelle sue opere: futurismo, cubismo, dadaismo.

Dal ’22 a oggi, la letteratura e l’arte hanno conosciuto sussulti, modificazioni, accensioni, acquietamenti: dal surrealismo, stadio supremo dell’avanguardia storica, ai susseguenti rappels à l’ordre e ai neoclassicismi; dai numerosi avatars del realismo, all’art engagé, alle neoavanguardie degli anni Cinquanta e Sessanta, fino a giungere oggi a una sorta di ecumenismo postmodernista o perlomeno postavanguardista. Il nostro è certamente uno dei secoli più vari, vivaci e mutevoli nella storia dell’arte mondiale. Solo l’Ottocento, in quanto a mutevolezza, può stargli al pari.

È chiaro che questo susseguirsi accelerato di esperienze artistiche non può non aver modificato la ricezione e la valutazione di quanto ci ha preceduto, specie per quanto riguarda la letteratura del Novecento. Proust ha introdotto il «fattore tempo» anche nelle cose dell’arte e ha precisato che «ciò che è venuto prima lo si considera senza tener presente che una lunga assimilazione l’ha trasformato per noi in una materia indubbiamente varia, ma in fin dei conti omogenea, dove Hugo si trova fianco a fianco con Molière» (All’ombra delle fanciulle in fiore).4 È un pensiero profondo e sorprendente: trasposto, parafrasato, adattato alla letteratura del nostro secolo, ci consente di dire che una lunga assimilazione l’ha ormai convertita in una materia varia ma omogenea in cui esperienze diverse, opposte, addirittura ostili, si dispongono sullo stesso piano e possono venire valutate e apprezzate per la loro intrinseca vitalità. Per noi oggi Marinetti può stare accanto a Cecchi o a Cardarelli; Proust, ad Apollinaire o a Breton.

Nel 1921, un anno prima della sua morte, Proust rispondendo a un’inchiesta sul Classicismo e il Romanticismo, dopo aver ribadito che «i grandi novatori sono i soli veri classici», asseriva che ai suoi giorni «era concesso di far gustare nelle Tragedie di Racine, e nei suoi Cantiques, nelle Lettere di Madame de Sévigné, in Boileau, alcune bellezze che vi si trovano realmente e che il XVII secolo non aveva quasi potuto scorgere».

Forse ci è oggi possibile scorgere in Proust «bellezze» o aspetti della sua arte, che solo trenta o anche vent’anni fa era più difficile intravedere. Non voglio anticipare sulla mia analisi, ma è certo che, a mano a mano che ci avviciniamo alla fine del secolo, a molti lettori Proust appare il più grande tra i narratori del Novecento. In letteratura, come in ogni altra cosa, solo le coscienze tiepide, pavide o in malafede rifuggono dalle graduatorie. Interpretare correttamente Proust oggi, significa anche tentare di capire perché è così vicino alla nostra sensibilità, perché è così letto, amato, studiato.

II

Proust ha asserito una volta che «i grandi letterati non hanno mai creato che una sola opera». La massima vale per molti scrittori, ma soprattutto per lui, Proust. Per questo, prima di giungere alla Ricerca, è necessario soffermarsi sulla sua preistoria, sulle sue prove giovanili; anche se, in questa sede, non potremo farlo che di passata, e con l’occhio rivolto soprattutto all’opera maggiore.

Contrariamente a una certa leggenda, oggi definitivamente smantellata, la vita di Proust non può dividersi in due parti, la prima delle quali dedita alla mondanità, all’oziare tra i libri, al dilettantismo; e la seconda consacrata alla stesura accanita ed esclusiva della Ricerca. Certo, mondano Proust lo è stato, per costituzione, verrebbe da dire, e soprattutto in giovinezza; ma saltuariamente, continuerà a esserlo per tutta la vita, fino agli ultimi tempi. Del resto, la mondanità, coi suoi rituali fatui e precisi, costituisce uno dei materiali fondamentali della sua opera.

Ma al Proust mondano si è sempre accompagnato, per diventare via via egemone, un Proust laboriosissimo nel leggere, nello scrivere, nel meditare. Tralasciando le due lauree (in Legge e in Filosofia), che pure, specie la seconda, contano qualcosa nella sua formazione, va osservato che prima di dare inizio, nel 1908, alla Ricerca, Proust aveva pubblicato nel 1896 Les Plaisirs et les Jours, con un’ambitissima prefazione di Anatole France. In seguito dovevano uscire le due traduzioni da Ruskin, La Bibbia d’Amiens, nel 1904, e Sesamo e i gigli, nel 1906, frutto entrambe di un duro lavoro (anche perché Proust conosceva sommariamente l’inglese), e dotate ambedue di un’introduzione e un commento che si rivelano preziosi per illuminare questo stadio del divenire proustiano. Negli stessi anni, tra fine Ottocento e gli inizi del Novecento, Proust pubblica inoltre numerosi articoli, recensioni, ecc., che testimoniano dei suoi interessi e delle sue precoci ossessioni tematiche.

Ma non basta: nel 1952 esce, a cura di Bernard de Fallois, un romanzo postumo e incompiuto, Jean Santeuil, il cui manoscritto conta più di millecinquecento fogli e la cui stesura si estende tra il 1895 e il 1902.

1 comment