Er baute seiner

erstaunlichen Produktivität gerade das Heim am Roseneck

– ein Mensch, an dem Zeit und Weile vorüberglitten, als

sei er ihnen nichts schuldig, immer voll der Muße einer wie

unbewußt selbsttätigen, unangetriebenen Seele, mit

gleichzeitig arbeitenden Händen, waltend bei Telephongeschrei,

Kindergeläut und dem Getrappel seiner kommenden oder

scheidenden Besucher – Träger des geheimnisvollen

Glücks, ohne Qual und Problem vollkommen in seiner Art zu

sein. Bei ihm, an einem Sonntagnachmittag, wurde ich mit Paul

Cassirer bekannt.

Ich hatte mich mit dem Esel und seinen kindlichen Tyrannen im

Hof getummelt und ging hinein, um mich zu verabschieden. Gaul,

Tuaillon und Cassirer standen qualmend im Dampf eines jener

berühmten Gespräche, die auch damals schon der eine von

ihnen begann, entspann, leitete, fortführte, belebte,

erweiterte, verwickelte und auch beendete, wenn ein Ende

unvermeidlich war. Cassirer kam mit mir ins nächste Zimmer und

forderte mich auf, ihm Arbeiten zu senden. Da ich indes keine

vorrätig hatte, so unterblieb auch ihre Absendung, und es

verging ein halbes Jahr, wo mich denn Cassirer zu einem Besuch

aufforderte und mir ein Abkommen vorlegte, nach dem ich meine

zukünftigen Arbeiten ihm übergeben sollte. Ich schlug

zwar ein, und es war reichlich Grund vorhanden, um diese neue

Gelegenheit zum Aufatmen in meinem Gemüt willkommen zu

heißen, aber es blieb zwischen uns einstweilen bei einem sehr

gewissenhaften Beobachten unseres Vertrages.

1909 bezog ich ein Atelier in der Villa Romana in Florenz, wohin

ich eine vorbereitete Arbeit überführte, begann und

beendete, und wo ich in unerschütterlicher

Selbstgerechtigkeit, erst mit der Axt, dann mit dem Meißel in Holz

weitere Stücke vorbereitete, begann und beendete.

Eines schönen Tages lag die majestätische,

vielpfündige Inkarnation des Däublerschen Sterngeistes

hinter den schmierigen Marmortischen des Café Reininghaus, lag

da wie ein ausladendes Inkognito eines exotischen Machthabers breit

im halbdunkeln Hinterhalt, im Versteck vor Hetze und Qual des

Daseins, ein Alleswisser und Nichtsbesitzer, in seiner Höhle

voll trauriger Behaglichkeit des Lebens ohne Lebensnotdurft froh.

Das zwölfjährige Werden, das Ausstoßen des

»Nordlichts« war vollbracht, aber die Zukunft des

»Nordlichts« war dunkel, und Zweifel über das Kommen

seines dreibändigen Leibes schüttelten Däubler und

nährten seine chronische Panik.

Moeller van den Brück saß im selben Sommer an

denselben Marmortischen, hielt die Fäden der Verhandlung und

zeigte in Däublers und eigenen Dingen den noblen Stolz eines

Vertrauens, das sein Recht in der Absolutheit einer schaltenden

Notwendigkeit erkennt. Noch im gleichen Sommer begann der Druck des

Werkes, und es geschah mit wunderbarer Grandezza, daß

Däubler dem korrekturlesenden Moeller-Bruck Verskatarakte und

Sternstürze aus Weltkernen als unerläßliche

Ergänzungen des Ganzen in die Hände schob.

Öfter zogen wir zusammen durchs toskanische Land und

»arbeiteten«, wie Däubler das nannte, uns durch die

Städte und ihre Offenbarungen. Wohl erkannte ich die

Schönheit der italienischen steinernen Strenge, ihre edle

Verstaubtheit, die silberne Schwermut der in Türmen

kristallisierten Marmorbrüche, die Greifbarkeit des

städtischen Behagens in der Fügung von Platz und

Straße, das musikalische Formspiel des Raumes – aber an

einem düsteren Dezembermorgen desselben Jahres stand ich

seltsam ernüchtert wieder auf dem Potsdamer Platz. Es

fröstelte mich vor der Unliebsamkeit von Ort und Stunde, aber

ich spürte in ihrem Anhauch eine Aufforderung und

Verheißung. Solche scheinbaren Abschreckungen mögen

bärbeißig heißen und bewirken doch eine heilsame

Hinlenkung auf das unverlierbare Eigene – ein frostiger

Dezembermorgen kann ein Spiegel sein: wie man sich erkennt, so sei

es hingenommen, und so muß es durchlebt werden.

Cassirer saß mir an einem Tage des folgenden Jahres in

seinem Zimmer gegenüber und befragte mich um den Grund meines

zurückhaltenden Betragens. Ich offenbarte ihm den

Gemütszustand eines besseren Wilden gegenüber seiner

vielfach verknoteten und geschichteten Wesenheit. Darauf

öffnete er den Mund und forderte mit natürlich heiterer

Feierlichkeit mein Vertrauen, in einer geraden Unverhohlenheit,

gegen die ein Widerspruch der letzten Instanz aus der Tiefe in mir

nicht erfolgte.

Und wir wurden ein seltsames Freundespaar – nichts von

»Paulchen und Gaulchen« wie zwischen ihm und Gaul,

keinerlei restlos bequemes Hausen unterm Freundschaftsdach, und

doch immer wieder freie Rückkehr zu unbedenklicher

Offenheit.

Ich bin gewiß, daß ein Dorn an meinem Wesen in

Cassirers Gemüt allzeit geeitert hat, aber der Spieler

Cassirer hatte doch wohl ein wenig Bedarf nach der Verstocktheit in

Abseitigkeit, Menschenflucht und Ruhe im Herrn der Herrlichkeit,

der da preislich und pomadig waltet und seiner Kinder keines

verkümmern läßt. Der Spieler Cassirer, der

Händler, der Herr über ein Heer von Parolegläubigen,

der Sturmbock im Gewühl und Austrag der Meinungen, der

erfolgreichste Perlenfischer und schlaueste Einfädler und

Anstifter bei der Heimführung von Überschüssen, der

Preisgeber und Bewahrer seines Selbst in großem Format, war

zugleich der böse Bruder des Künstlers Cassirer und des

so leicht zu beglückenden, sich selbst selig preisenden

großen Kindes Cassirer, der den bösen Bubenstreichen so

arg zugetan war und dionysisch durch die Welt zu brausen begehrte.

Sein eigener böser, auftrumpfender und beinstellender Bruder

zu sein war Paul Cassirers tragisches Geschick.

Er baute und er redete in Zungen, zu schreiben, behauptete er,

vermöge er nicht. Er sprudelte und schwamm am liebsten im

Strom seiner siedenden Rede, und es würde eines dicken Bandes

bedürfen, um seine Berliner Spaße, seine

Kriegsgeschichten, seine Händlerromane, seine erlebten

Kostbarkeiten im Verkehr mit Wedekind, Liebermann, Corinth und

– ein Dutzend der besten Namen müßte folgen –

vor dem Vergessenwerden zu behüten.

Zweierlei muß ich noch unterstreichen, einmal, daß er

darunter litt, Nutznießer von Künstlern genannt zu

werden, denen, die ihm so verwandt waren, mit denen er, wie der

Hamburger sagt, aus einer Büttel trank, und weiter, daß

er verwegen war wie selten einer. Seine Tapferkeit dürstete

nach der Nähe der Gefahr, da, wo er die bestmögliche

Unmittelbarkeit der Entscheidung witterte, wo kein Schild deckte,

keine Anonymität schäbig schützte, nicht wo im

bombensichern Unterstand das grobe und klare Abmachen verschlissen

werden konnte, fühlte er sich wohl. Gewiß hat er sein

Recht nach eigenem Befund zugerichtet, aber zum Kneifen war er

nicht geschaffen, und mit unmäßiger Risikofreudigkeit

stellte er sich in den Brennpunkt der Entscheidungen.

Er trieb meine Lämmer auf die Weide, meine erbärmlich

frierenden plastischen Erstlinge, und, da er einmal die Hände

rührte, so klinkte er zugleich ein Pförtchen für

etwas anderes von mir auf. Als er mich aufforderte, ein

lithographisches Werk für die Panpresse beizusteuern,

erwähnte ich ein »Drama«, das man vielleicht als

Gerüst zur Aufreihung von Motiven benutzen könne. Er

zuckte weder mit der Wimper, noch zögerte er einen Augenblick

mit der Antwort: »Na ja, also zeichnen Sie.«

Ich lithographierte, und die Mappe wurde eine regelrecht

viereckige, normale und einstweilen unverkäufliche Mappe,

einschließlich eines Textbandes zum »Toten Tag«.

Dieser Band sah aus, als wäre er gefunden und der Finder

hätte ihm in der geräumigen Mappe einen vorläufigen

Unterschlupf angewiesen. Cassirer, sonder Mitschuld an dem Drama,

das er nicht gelesen, begann ein generöses Herumschenken in

Stadt und Land, und der Textband, warm geworden im Nest, gab sich

drein.

Der lange Schicksalsweg meiner Mutter schien nun abgelaufen. Im

Jahre 1900 war sie zu meinem Bruder nach Texas auf die Hungerfarm

gegangen, sie hatte sich müdegekämpft und suchte bei

Joseph in Seattle vergeblich, was sie nie finden sollte, die leise

glimmende Freude im Teilhaben eines am Leben des andern bei

gemeinsamer Not und bescheiden bemessenem Glück. Kein noch so

erbärmliches bißchen Heil ließ sich zu ihnen herab

– wenn die Zucht ihrer Jahre unterschiedlich geriet, so war

sie es gewiß nur im verschiedenen Grade der Dürre, von

fetten hat sie nichts zu spüren bekommen; wenn es einen

Wechsel gab, so wechselten die schlimmen mit noch schlimmeren.

Schicksal teilte mit vollen Händen aus, aber mit keiner

Gutes.

Zurückgekehrt, erkrankte sie und lebte lange wie sterbend,

zog endlich nach Güstrow und empfing von mir in ihre

kraftlosen Hände meinen Sohn zur Erziehung. Sie hatte Kraft zu

wollen und bekam die Kraft, es zu vollenden.

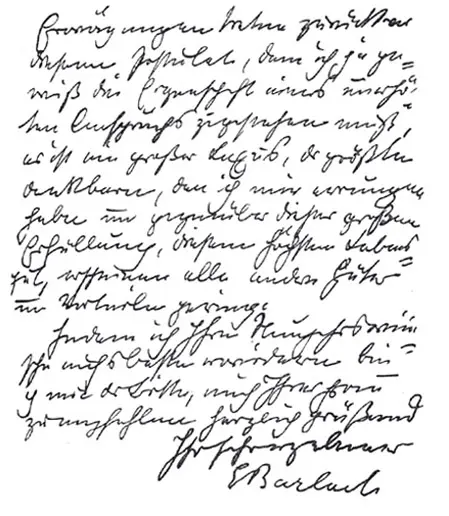

Verkleinertes Faksimile des letzten von zehn

Briefen Ernst Barlachs an den Leipziger Historiker und

Universitätsprofessor Dr. Karl Weimann aus den Jahren

1919-1925

Original im Besitz der Barlach-Gesellschaft, Hamburg.

Der Brief hat folgenden Wortlaut:

Güstrow i M

Schwerinerstr. 22

12. 1. 25

Sehr geehrter Herr Professor,

ich danke Ihnen bestens für Ihre freundlichen Wünsche,

die mich ganz richtig in Güstrow im alten Räume

erreichten. Versicherungen wie die Ihrigen, daß meine

Produktion empfängliche Herzen findet, gehören zu dem

Wertvollsten, was man erfahren kann, stellen ja die eigentliche

Belohnung alles Strebens dar. Mein Dank für Ihre Bekundung ist

also tief wie das ihn erzeugende Erlebnis.

Ich werde wohl Güstrow nicht verlassen, jeder Besuch

außerhalb überzeugt mich wieder von der

Unmöglichkeit, anderswo die Freiheit, ich meine die einfache

persönliche Ungeschorenheit zu finden, die bei mir zur Arbeit

unerläßlich ist. Alle anderen Erwägungen treten

zurück vor diesem Postulat, dem ich ja gewiß die

Eigenschaft eines unerhörten Anspruchs zugestehen muß, es

ist ein großer Luxus, der größte denkbare, den ich

mir errungen habe un[d] gegenüber dieser großen

Erfüllung, diesem höchsten Lebensgut, erscheinen alle

ändern Güter und Vorteile gering.

Indem ich Ihre Neujahrswünsche aufs Beste erwidere bin ich

mit der Bitte, mich Ihrer Frau zu empfehlen herzlich

grüßend

Ihr sehr ergebener

E Barlach

.

1 comment