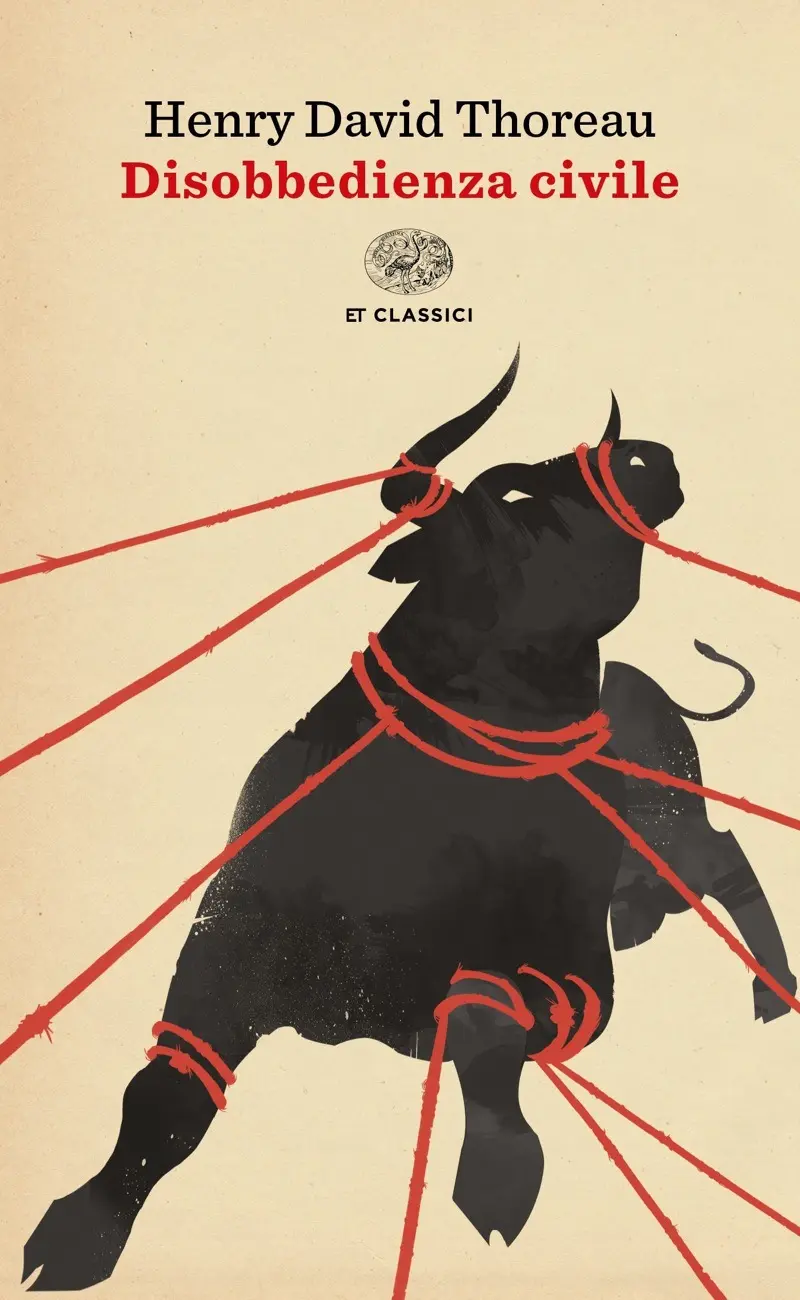

La disobbedienza civile

David Thoreau Henry

La disobbedienza civile

seguita da

La schiavitú nel Massachusetts

Introduzione di Leonardo Caffo

Traduzione di Andrea Mattacheo

Introduzione

28 anni. O della filosofia giovanile

… per non scoprire, in punto di morte, di non aver mai vissuto.

H. D. THOREAU, Walden

Mettiamo che uno si lasci crescere i capelli … una barba spinosa e dietro al collo la peluria fin dentro il colletto della camicia sporca: la gente di uno cosí dice subito che è un vagabondo.

E. SOTTSASS, Per qualcuno può essere lo spazio

Thoreau nel 1845 lascia Concord, la cittadina vicino a Boston in cui vive, per trasferirsi sulle sponde del lago Walden e iniziare il suo percorso di filosofo, scrittore e intellettuale. Ha ventotto anni. Si è ragionato poco, pochissimo, sul fatto che quella di Thoreau è essenzialmente una filosofia giovanile, espressione di un ragazzo inquieto piú che ribelle, appassionato piú che concentrato sullo studio. Per Thoreau la soglia dei trent’anni è l’età del grande amore sfumato, quello per Ellen Sewall, ed è uno spartiacque, un segnavia, un confine oltre il quale la vita adulta comincia a prendere la forma nostalgica delle cose che si era pensato di fare ma che non si sono fatte.

Disobbedienza civile ha origine da un ciclo di interventi tenuti presso il Lyceum di Concord nel 1848, poi riuniti, rivisti e pubblicati l’anno seguente in un’antologia curata da Elizabeth Peabody, con il titolo di Resistance to Civil Government. Soltanto dopo la morte dell’autore s’impose come testo a sé stante e come classico della filosofia politica, anche grazie all’influenza che ebbe su figure chiave del Novecento. Ma al pari di tutto il pensiero di Thoreau, anche Disobbedienza civile è, al di là di qualsiasi significato politico, soprattutto un saggio sulla ribellione alla prosaicità del reale che prende il sopravvento sulle speranze e i sogni giovanili. Il primo governo da cui allontanarsi, che dovrebbe governarci sempre meno in attesa di non governarci del tutto, è quello della disillusione. Thoreau è un ragazzo dalla vita travagliata e sfortunata, che proprio a partire dalla sua esperienza ricava una filosofia del dissenso mai retorica o sterile, e orientata verso la ricerca pratica di una via di uscita.

L’idea che questo non sia un saggio eminentemente politico deve essere presa come una provocazione, è chiaro infatti, anche a una lettura distratta, che l’obiettivo di Thoreau sia prima di tutto condannare le posizioni del governo statunitense, e di quello solo in apparenza piú progressista del Massachusetts, in merito alla schiavitú e all’intervento militare in Messico. È una provocazione, certo, ma non priva di senso, perché se si sposta lo sguardo al contesto in cui Thoreau matura la sua opposizione allo stato, ritorna allora al centro il suo essere un ragazzo irrequieto. Il 25 luglio del 1846 si presenta alla porta di casa sua Sam Staples, un agente del governo incaricato di riscuotere sei anni di imposte arretrate. Thoreau si rifiuta di pagare, perché quelle tasse finanziano, tra molte cose, anche la guerra in Messico; finisce cosí in carcere per una notte, ed è poi rilasciato la mattina seguente, quando la zia, che si sarebbe «presa cura» di lui per tutta la vita, paga la cauzione. La guerra con il Messico era iniziata solo tre mesi prima e quanto sia stato veramente nobile il gesto di Thoreau è piuttosto dubbio. La figura che dunque emerge da questi eventi è, in fondo, non tanto quella di un rivoluzionario consapevole, ma di un idealista forse un po’ ingenuo, che ammanta ogni gesto con il romanticismo e l’enfasi tipici della filosofia trascendentalista del suo maestro Emerson. Un giovane che sfida con sfrontatezza la legge, sapendo però che a tirarlo fuori dai guai ci penserà una famiglia abituata a slanci d’entusiasmo eroico (il nonno di Thoreau, Asa Dunbar, fu l’animatore di quella che è considerata la prima protesta studentesca americana, la «Butter Rebellion», scoppiata a Harvard nel 1766). Nonostante tutto questo, era profondo e sincero il disprezzo di Thoreau nei confronti della politica statunitense, colpevole ai suoi occhi di anteporre gli interessi economici al diritto inalienabile che ha ogni uomo, bianco, nero o messicano, di godere della propria libertà.

È sotto questa luce che va osservata la principale tesi filosofica esposta in Disobbedienza civile: qualsiasi forma di governo, anche la «migliore», limita profondamente la libertà dell’individuo, eliminando quella che Kant chiamava «autonomia morale». Farsi governare, secondo Thoreau, significa delegare il proprio giudizio morale a un sistema di norme che non stabilirà mai ciò che è davvero giusto e sbagliato, ma che sarà soltanto l’espressione della volontà di chi detiene il potere. È la visione filosofica «ontologicamente giovanile» di chi si oppone sempre e comunque all’istituzione, ma anche di chi crede che pensiero e azione siano un’unica entità indivisibile e potente. Si potrebbe considerare Disobbedienza civile, come è già stato fatto, il manifesto fondativo di un certo anarchismo americano, o trovarvi qualche forzato legame tra la fiducia di Thoreau nella coscienza del popolo e le istanze di alcuni movimenti populisti di oggi, ma ci sembrano aspetti secondari rispetto all’essenza del testo: il grido arrabbiato di un giovane contro il mondo, che crede sia ancora possibile cambiare il corso degli eventi attraverso l’esempio personale. E questo suo essere, in modo quasi commovente, fuori dallo spirito di qualsiasi tempo, del suo come del nostro, è l’aspetto piú dirompente del testo; la radicalità della disobbedienza è davvero tale quando è fuori tempo e fuori luogo, e non prende parte a un sistema di attese.

Il Thoreau filosofo, nella Disobbedienza cosí come in Walden, è soprattutto un sognatore, talvolta presuntuoso, che fa della vita stessa lo spazio entro cui testare le proprie teorie filosofiche: per lui, complice appunto «il lusso della gioventú», la filosofia è una performance, una pratica, un teatro continuo. Ed è qui che sta il suo lascito piú grande, che ne fa uno degli ultimi seguaci dell’idea originaria della postura filosofica come meditatio mortis e insieme lo rende indispensabile al presente.

Nonostante l’assolutismo morale delle argomentazioni esposte in Disobbedienza civile, e dopo aver pagato il suo debito con la giustizia, Thoreau direziona il suo attivismo su una via tutt’altro che astratta: aiuta molti schiavi a fuggire in Canada, si schiera in difesa dell’abolizionista John Brown1, condannato a morte per aver assaltato un’armeria e cercato di dare il via a una rivolta, e argomenta le sue riflessioni sull’anarchismo dalle pagine di «The Atlantic». Per Thoreau trasgredire è il primo passo nel tentativo di riallineare il mondo esterno con il proprio mondo morale; il suo è lo sguardo «puro» di un filosofo che non formula tesi ma si lascia guidare dalle intuizioni, di un pensatore e un uomo pieno di contraddizioni. La sua idea di rivoluzione ha radici in una dimensione individuale: «Quando il soggetto si rifiuta di obbedire, e il pubblico ufficiale abbandona la sua posizione, allora la rivoluzione è compiuta»2. Si tratta di uno sguardo giovane, speranzoso e profondamente «americano», che ripone fiducia assoluta nelle potenzialità del singolo. Lo stesso sguardo un po’ illuso che di fronte all’inarrestabile trasformazione industriale dell’economia statunitense, in atto nella seconda metà dell’Ottocento, oppone in modo ostinato un ritorno alla semplicità non solo teorizzato, ma anche praticato, per testimoniare attraverso la propria esperienza come sia possibile condurre un’esistenza davvero piena soltanto dopo essersi liberati del superfluo.

Thoreau ha sempre usato la vita come un banco di prova del proprio pensiero, per questo Disobbedienza civile, malgrado sia un classico della filosofia politica, resta spesso marginalizzato da chi non comprende che la sua parte piú rilevante, forse, non è quella scritta, ma quella vissuta. Certo, depotenziare il valore concettuale dell’opera non è un’operazione onesta; senza dubbio Disobbedienza civile fornisce genuini argomenti di discussione filosofica.

1 comment