A une reconstitution,

hypothétique mais possible, de la partie manquante de

ce récit, il nous a paru préférable de publier deux

documents clefs.

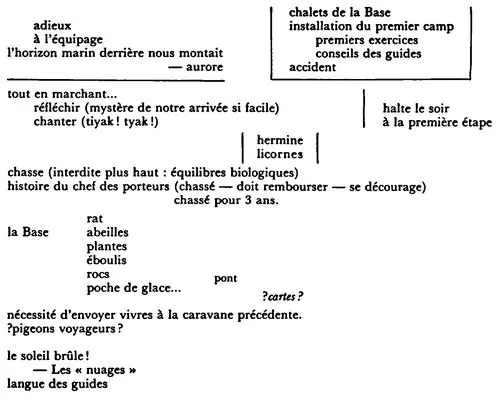

Le premier concerne le chapitre V. Il permet

d'entrevoir la fin de l'histoire de Bernard, le chef des

porteurs, et indique les deux thèmes qui restaient à

traiter : « envoyer vivres à la caravane précédente »

et « langue des guides ».

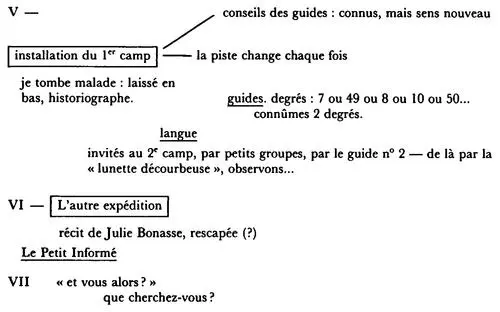

Le second donne la matière du chapitre VI – où il

aurait été question de l'« autre expédition », celle

d'Alphonse Camard, Emile Gorge, Julie Bonasse,

Benito Cicoria (cf. page 140) qui ne pouvait que se

terminer catastrophiquement – et du chapitre VII, où

Daumal, probablement, se serait adressé directement

au lecteur :

*

Entre 1938 et 1941-1942, René Daumal écrivit,

en rapport avec Le Mont Analogue, d'autres textes

très importants pour comprendre le sens de ce

« roman » ; nous les donnons ici dans l'ordre chronologique.

Le premier est le début d'un « traité d'alpinisme

analogique », conçu bien avant la rédaction du

Mont Analogue. Le second est constitué par les

quelques lignes d'introduction qui, loin de prétendre

vouloir résumer le commencement de l'histoire, permettent au lecteur d'y entrer, et celles qui, en guise de

conclusion, montrent comment René Daumal comptait « habiller cette véridique histoire pour la rendre

croyable ». Elles servirent de cadre au chapitre I,

publié dans Mesures (no 1, 15 janvier 1940). Le

troisième et le quatrième texte concernent le chapitre III et devaient présenter l'« Histoire des

hommes-creux et de la Rose-amère » (qui parut dans

les Cahiers du Sud, no 239, octobre 1941).

1

Avant-propos. – Ces observations sont

celles d'un débutant ; comme elles sont toutes

fraîches et qu'elles concernent les premières

difficultés que rencontre un débutant, elles

seront peut-être plus utiles à celui-ci, pendant

ses premières courses, que les traités écrits

par les maîtres, qui sont sans aucun doute

plus méthodiques et plus complets, mais qui

ne sont intelligibles qu'après si peu que ce

soit d'expérience préparatoire : toute l'ambition de ces quelques notes est d'aider le

débutant à acquérir un peu plus vite cette

expérience préparatoire.

Définitions. – L'alpinisme est l'art de parcourir les montagnes en affrontant les plus

grands dangers avec la plus grande prudence.

On appelle ici art l'accomplissement d'un

savoir dans une action.

On ne peut pas rester toujours sur les

sommets. Il faut redescendre...

A quoi bon, alors ? Voici : le haut connaît

le bas, le bas ne connaît pas le haut. En

montant, note bien toutes les difficultés de

ton chemin ; tant que tu montes, tu peux les

voir. A la descente, tu ne les verras plus, mais

tu sauras qu'elles sont là, si tu les as bien

observées.

Il y a un art de se diriger dans les basses

régions, par le souvenir de ce qu'on a vu

lorsqu'on était plus haut. Quand on ne peut

plus voir, on peut du moins encore savoir.

Je l'interrogeai : mais qu'est-ce donc que cet « alpinisme

analogique » ?

– c'est l'art... | | |

– qu'est-ce qu'un art ? | | |

– valeur du danger. | { | témérité → suicide, |

– qu'est-ce que danger ? | en deçà, insatisfaction. |

– qu'est-ce que prudence ? | | |

– qu'est-ce que montagne ? | | |

Tiens l'œil fixé sur la voie du sommet,

mais n'oublie pas de regarder à tes pieds. Le

dernier pas dépend du premier. Ne te crois

pas arrivé parce que tu vois la cime. Veille à

tes pieds, assure ton pas prochain, mais que

cela ne te distraie pas du but le plus haut. Le

premier pas dépend du dernier.

Lorsque tu vas à l'aventure, laisse quelque

trace de ton passage, qui te guidera au

retour : une pierre posée sur une autre, des

herbes couchées d'un coup de bâton. Mais si

tu arrives à un endroit infranchissable ou

dangereux, pense que la trace que tu as laissée

pourrait égarer ceux qui viendraient à la

suivre. Retourne donc sur tes pas et efface la

trace de ton passage. Cela s'adresse à quiconque veut laisser dans ce monde des traces de

son passage. Et même sans le vouloir, on

laisse toujours des traces. Réponds de tes

traces devant tes semblables.

Ne t'arrête jamais sur une pente de terrain

croulant. Même si tu crois tes pieds bien

affermis, pendant que tu prends souffle en

regardant le ciel, la terre peu à peu se tasse

sous ton pied, le gravier insensiblement

s'éboule et tu pars soudain comme un navire

qu'on lance. La montagne guette toujours

l'occasion de te faire un croc-en-jambe.

Si, ayant trois fois descendu puis remonté

par des couloirs qui se terminaient par des à-pics (qu'on ne voit qu'au dernier moment),

tes jambes se mettent à trembler du genou à

la cheville et tes dents à se serrer, gagne

d'abord quelque petite plate-forme où tu

puisses t'arrêter en sûreté ; et rappelle à ta

mémoire tout ce que tu sais d'injures, et

lance-les à la montagne, et crache sur la

montagne, enfin insulte-la de toutes façons

possibles, bois une gorgée, mange une bouchée et remets-toi à grimper, tranquillement,

lentement, comme si tu avais la vie entière

pour te tirer de ce mauvais pas. Le soir, avant

de t'endormir, lorsque cela te reviendra, tu

verras alors que c'était une comédie : ce

n'était pas à la montagne que tu parlais, ce

n'est pas la montagne que tu as vaincue. La

montagne n'est que roc ou glace sans oreilles

et sans cœur. Mais cette comédie t'a peut-être

sauvé la vie.

Souvent, d'ailleurs, aux moments difficiles,

tu te surprendras à parler à la montagne,

tantôt la flattant, tantôt l'insultant, tantôt

promettant, tantôt menaçant ; et il te semblera que la montagne répond, si tu lui as

parlé comme il fallait, en s'adoucissant, en se

soumettant. Ne te méprise pas pour cela,

n'aie pas honte de te conduire comme ces

hommes que nos savants appellent des primitifs et des animistes. Sache seulement, lorsque

tu te rappelles ensuite ces moments-là, que

ton dialogue avec la nature n'était que

l'image, hors de toi, d'un dialogue qui se

faisait au-dedans.

Les chaussures, ce n'est pas comme les

pieds : on n'est pas né avec. On peut donc les

choisir. Laisse-toi guider pour ce choix par les

gens expérimentés d'abord ; puis par ta propre expérience.

1 comment