Car vous

n'êtes pas seulement deux. Nous sommes déjà

trois !

– Alors, tu prends vraiment cela au

sérieux ?

– C'est la première idée sérieuse que je

rencontre dans ma vie !

Et la puissance de la loi caméléonne est si

grande que je me remis à considérer l'entreprise du Père Sogol comme, en effet, tout à

fait raisonnable.

CHAPITRE DEUXIÈME,

QUI EST CELUI

DES SUPPOSITIONS

Présentation des invités. – Un truc d'orateur. – Position du

problème. – Hypothèses insoutenables. – Jusqu'au bout de

l'absurdité. – Navigation non euclidienne dans une assiette. –

Astronomes de référence. – Comment le Mont Analogue existe

tout à fait comme s'il n'existait pas. – Une lueur sur la

véritable histoire de Merlin l'enchanteur. – De la méthode dans

l'invention. – La porte solaire. – Explication d'une anomalie

géographique. – Le milieu des terres. – Un calcul délicat. – Le

Rédempteur des milliardaires. – Un lâcheur poétique. – Un

lâcheur amical. – Une lâcheuse pathétique. – Un lâcheur

philosophique. – Précautions.

Le dimanche suivant, à deux heures de

l'après-midi, j'introduisais ma femme dans le

« laboratoire » du passage des Patriarches,

et, au bout d'une demi-heure, nous formions,

à trois, une association pour laquelle rien

d'impossible n'existait plus.

Le Père Sogol avait à peu près terminé ses

mystérieux calculs, mais il en réservait l'exposé pour un peu plus tard, quand tous les

invités seraient là. En attendant, nous

convînmes de nous décrire l'un à l'autre les

personnes que nous avions convoquées.

C'étaient, de mon côté :

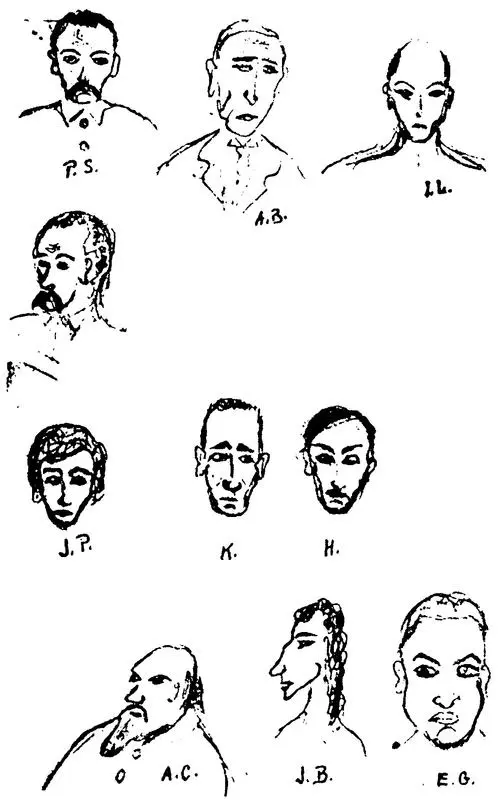

IVAN LAPSE, 35 à 40 ans, russe, d'origine

finnoise, linguiste remarquable. Remarquable surtout entre tous les linguistes parce qu'il

était capable de s'exprimer, oralement ou par

écrit, avec simplicité, élégance et correction,

et cela, dans trois ou quatre langues différentes. Auteur de La langue des langues et d'une

Grammaire comparée des langages de gestes. Un

petit homme pâle, le crâne allongé et chauve

couronné de cheveux noirs, des yeux noirs,

obliques et longs, le nez fin, le visage rasé, la

bouche un peu triste. Excellent glaciairiste, il

avait un faible pour les bivouacs en haute

montagne.

ALPHONSE CAMARD, français, 50 ans, poète

fécond et estimé, barbu, gras de poitrine, avec

un air de veulerie un peu verlainienne, que

rachetait une belle voix chaude. Une maladie

de foie lui interdisant les longues courses, il

s'en consolait en écrivant de beaux poèmes

sur la montagne.

EMILE GORGE, français, 25 ans, journaliste, mondain, insinuant, passionné de musique et de chorégraphie, sur quoi il écrivait

brillamment. Virtuose du « rappel de

corde », préférant la descente à la montée.

Petit, bizarrement bâti, avec un corps maigre

et un visage grassouillet, une bouche épaisse,

et pour ainsi dire sans menton.

JUDITH PANCAKE, enfin, une amie de ma

femme, américaine, une trentaine d'années,

peintre de haute montagne. Elle est d'ailleurs

le seul véritable peintre de haute montagne

que je connaisse. Elle a très bien compris que

la vue que l'on a d'un haut sommet ne

s'inscrit pas dans les mêmes cadres perceptifs

qu'une nature morte ou un paysage ordinaire. Ses toiles expriment admirablement la

structure circulaire de l'espace, dans les hautes régions. Elle ne se prend pas pour une

« artiste ». Elle peint simplement pour « garder des souvenirs » de ses ascensions. Mais

elle le fait avec une telle conscience artisane,

que ses tableaux, avec leurs perspectives

courbes, rappellent d'une façon frappante ces

fresques où les anciens peintres religieux

essayaient de représenter les cercles concentriques des mondes célestes.

Du côté de Sogol, c'étaient, d'après sa

description :

ARTHUR BEAVER, de 45 à 50 ans, médecin ;

yachtman et alpiniste, donc anglais ; connaît

les noms latins, les mœurs et les propriétés de

tous les animaux et de toutes les plantes de

toutes les hautes montagnes du globe. N'est

vraiment heureux qu'au-dessus de 15000

pieds d'altitude. Il m'a interdit de publier

combien de temps et à l'aide de quoi il était

resté au sommet de quel pic de l'Himalaya

parce que, disait-il, « en tant que médecin,

que gentleman et que véritable alpiniste, il se

méfiait de la gloire comme d'une peste ». Il

avait un grand corps osseux, des cheveux or

et argent plus pâles que son visage tanné, des

sourcils haut perchés et des lèvres qui ondulaient finement entre la naïveté et l'ironie.

HANS et KARL, deux frères – on ne

prononçait jamais leur nom de famille –,

d'environ 25 et 28 ans respectivement, autrichiens, spécialistes des escalades acrobatiques. Blonds tous les deux, mais le premier

dans le genre ovoïde, le second dans le genre

rectangulaire. Des musculatures intelligentes,

avec des doigts d'acier et des yeux d'aigles.

Hans faisait des études de physique mathématique et d'astronomie. Karl s'intéressait

surtout aux métaphysiques orientales.

Arthur Beaver, Hans et Karl, étaient les

trois compagnons dont Sogol m'avait parlé et

qui formaient avec lui une insécable équipe.

JULIE BONASSE, 25 à 30 ans, belge, actrice.

Elle avait alors d'assez beaux succès sur les

scènes de Paris, de Bruxelles et de Genève.

Elle était la confidente d'une nuée de jeunes

gens falots, qu'elle guidait dans les voies de la

plus sublime spiritualité. Elle disait « j'adore

Ibsen » et « j'adore les éclairs au chocolat »

avec un ton d'égale conviction, qui vous

mettait l'eau à la bouche. Elle croyait à

l'existence de la « fée des glaciers » et, l'hiver,

skiait beaucoup dans les stations à téléphériques.

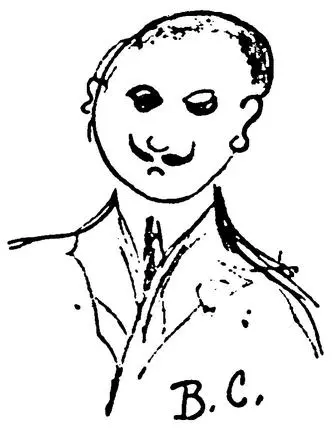

BENITO CICORIA, une trentaine d'années,

tailleur pour dames à Paris. Petit, coquet et

hégélien. Bien qu'italien d'origine, il appartenait à une école d'alpinisme que l'on pourrait

– grosso modo – appeler l'« école allemande ». On pourrait ainsi résumer la

méthode de cette école : on attaque la face la

plus abrupte de la montagne, par le couloir le

plus pourri et le plus mitraillé par les chutes

de pierre, et l'on monte vers le sommet tout

droit, sans se permettre de chercher des

détours plus commodes à gauche ou à droite ;

en général, on se fait tuer, mais, un jour ou

l'autre, une cordée nationale arrive vivante à

la cime.

Avec Sogol, ma femme et moi, cela faisait

douze personnes.

Les invités arrivèrent à peu près à l'heure.

Je veux dire par là que, le rendez-vous ayant

été fixé à quatre heures, Mr Beaver était là, le

premier, à trois heures cinquante-neuf, et que

Julie Bonasse, la dernière arrivée, bien

qu'ayant été retenue par une répétition, avait

fait son apparition à peine sonnée la demie de

cinq heures.

Après le brouhaha des présentations, on

s'installa autour d'une grande table à tréteaux et notre hôte prit la parole. Il rappela

les grands traits de la conversation qu'il avait

eue avec moi, affirma sa conviction de l'existence du Mont Analogue et déclara qu'il allait

organiser une expédition pour l'explorer.

– La plupart d'entre vous, poursuivit-il,

savent déjà la manière dont j'ai pu, en

première approximation, limiter le champ

des recherches. Mais deux ou trois personnes

ne sont pas encore au courant et, pour elles et

aussi pour rafraîchir la mémoire des autres, je

vais reprendre l'exposé de mes déductions.

Il me lança là-dessus un regard à la fois

malicieux et autoritaire, qui exigeait ma

complicité à cet adroit mensonge. Car personne n'était au courant de rien, bien

entendu. Mais, par cette simple ruse, chacun

avait l'impression de faire partie d'une minorité ignorante, d'être un des « deux ou trois

qui n'étaient pas au courant », croyait sentir

autour de lui la force d'une majorité convaincue, et avait hâte d'être convaincu à son tour.

Cette méthode de Sogol pour mettre, comme

il me le dit plus tard, « l'auditoire dans sa

poche » était une simple application –

disait-il – de la méthode mathématique qui

consiste à « considérer le problème comme

résolu » ; ou encore, sautant dans la chimie,

« un exemple d'une réaction de proche en

proche ». Mais si cette ruse était au service de

la vérité, pouvait-on encore l'appeler mensonge ? Toujours est-il que chacun tendit ses

plus intimes oreilles.

– Je résume, dit-il, les données du problème.

1 comment