Dès qu’il voit s’attarder sur lui le regard d’un inconnu, il commence à trembler. Je lui dis qu’il serait intéressant d’interroger les personnes qui l’ont confondu avec un autre, de leur demander de fournir des détails, des photos de cet « autre ». Mais peut-être n’y a-t-il pas d’« autre » justement ? Peut-être Hans Peter donne-t-il une impression de déjà-vu en quelque sorte absolue, sans référence à un autre, si vive qu’elle déclenche le réflexe d’abordage ? Dérèglement des rapports humains superficiels. Le phénomène ne se produit, me dit-il, que depuis une dizaine d’années. Savoir quelle évolution ou quel accident l’a provoqué ?

Visite au musée. Le regard affûté par les chefs-d’œuvre, je me laisse bientôt distraire par les autres visiteurs, parmi lesquels je repère bien vite des originaux, des mystérieux, des séduisants. Botticelli, Rembrandt et Van Gogh ne pèsent pas lourd à côté de tel ou tel visage vivant.

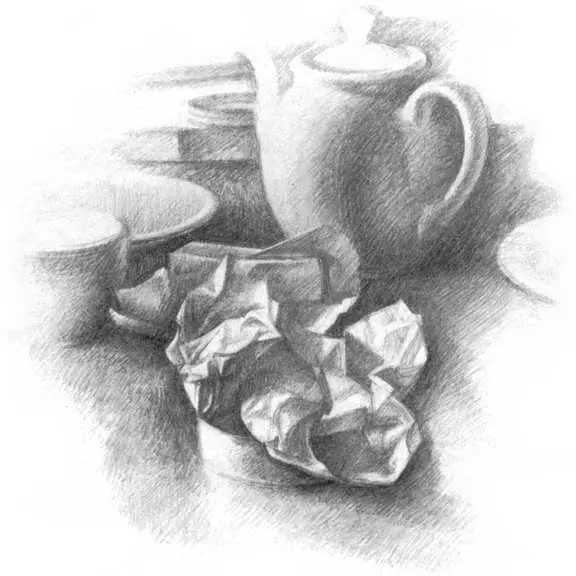

Natures mortes. Les mots sont doublement impropres, car il n’y a là généralement ni nature, ni mort, mais des objets fabriqués à certains usages de la vie quotidienne. Tout ce qu’on peut dire, c’est que ces objets ne sont pas présentement utilisés, ils sont pris au repos. En ce sens le hollandais still lieven – qui avait donné en vieux français vie coye – était mieux approprié.

Au fond, chaque « nature morte » peut être caractérisée par le poids variable de présence-absence humaine qu’elle supporte. L’homme n’étant pas là, son ombre se sent plus ou moins fortement. Par exemple un bouquet de fleurs épanouies ne renvoie que faiblement à l’homme. Bien moins en tout cas qu’une table tout juste abandonnée par les convives, et jonchée de débris et des reliefs d’un gros repas. Il faudrait également faire un sort aux « vanités » qui prétendent assez naïvement nous faire réfléchir en rassemblant un crâne, une fleur fanée, un sablier, un chapelet, etc.

Le véritable sens de la nature morte, c’est plutôt, semble-t-il, de considérer des objets d’usage – normalement oblitérés à nos yeux par leur utilité – hors de tout usage non seulement actuel, mais possible. Leur présence, habituellement très effacée dans notre vie, devient tout à coup exorbitante. Le dessin les fait passer du relatif à l’absolu. La cafetière et le pot à tabac se refusent désormais à contenir du café ou du tabac. Ce sont des archétypes, des idées platoniciennes.

Le baroque. Sa caractéristique la plus simple est la ligne courbe dont il use et abuse, cependant que l’art classique s’en tient à la ligne droite. Or notons bien ceci : la ligne courbe est celle du corps vivant, et singulièrement du corps humain. La droite et la courbe furent donc pendant des millénaires ce qui distingua l’architecte et le sculpteur, qu’ils fussent égyptiens, grecs ou modernes. Le sculpteur épousait les courbes du corps, l’architecte construisait avec les droites de la raison. Or donc avec l’architecture baroque, voici la courbe qui envahit l’édifice. L’architecte vole son bien au sculpteur. L’architecte se met à « sculpter » des palais, des églises. Le charme un peu fou des édifices baroques, c’est leur aspect vivant, biologique, presque physiologique. Certains autels souabes ressemblent à des ventres ouverts avec leurs enroulements roses, leurs coulées vertes, leurs rondeurs mauves. Il y a là des muqueuses et des muscles, des viscères et des veines, et tout cela respire, vibre et rêve. Et il y a aussi du bonheur, une joie allègre, une danse vitale. Les statues des saints ont l’air emportées par une gaieté irrésistible, soulevées par une jubilation trépidante.

Enfants.

1 comment