Pour déceler la psychologie du « sujet », on lui demande de dessiner un arbre. C’est là que commence le suspens, car il n’y a pas deux arbres identiques, aussi bien dans la nature que sur le papier.

Commençons par les racines. Certains « sujets » omettent purement et simplement de les dessiner. Si on leur fait remarquer leur oubli, ils répondent que l’arbre cache ses racines dans la terre et qu’il ne faut pas faire comme l’enfant qui n’oublie pas de dessiner le nombril du bonhomme habillé qu’il dessine. On peut se satisfaire de cette explication. Mais on peut également définir la nature de la racine, élément nocturne, tellurique, qui assure obscurément à l’arbre à la fois sa nourriture et sa stabilité. Gaston Bachelard allait encore plus loin et voyait dans la racine une étrange synthèse de la vie et de la mort, parce que, inhumée comme un défunt, elle n’en poursuit pas moins sa puissante et secrète croissance.

On comprend dès lors que s’il y a des hommes-racines, qui dans leur dessin privilégient le niveau souterrain de l’arbre, d’autres s’en détournent au contraire instinctivement.

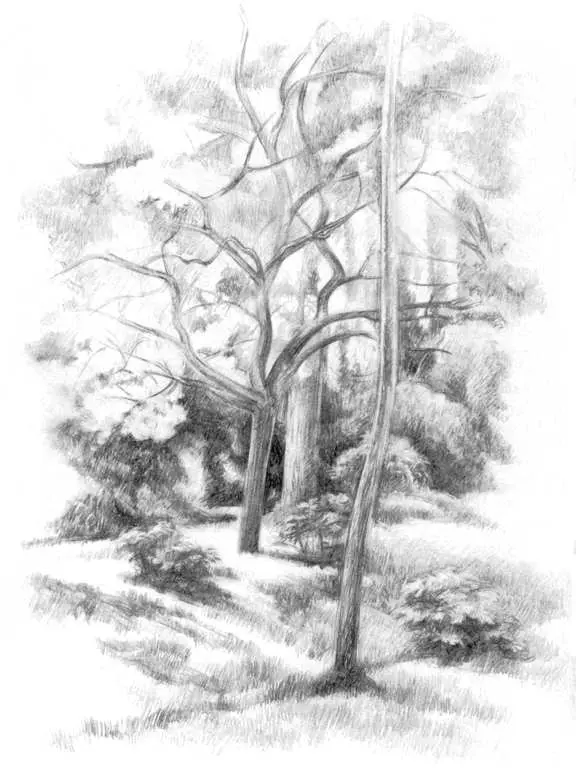

Sans doute accorderont-ils leur préférence au tronc. C’est l’élément vertical de l’arbre, celui qui symbolise l’élan, l’essor, la flèche dressée vers le ciel, la colonne du temple. L’homme d’action doué d’une dimension spirituelle se reconnaît dans cette partie de l’arbre. Il y a autre chose. Le tronc ne fournit pas seulement le mât du navire. C’est lui qui donne le bois, matériau de la planche, de la poutre, du billot. Sa couleur, ses lignes, ses nœuds et même son odeur parlent puissamment à l’imagination.

Mais toute une catégorie d’hommes et de femmes ne se reconnaissent que dans les branches horizontales et leur feuillage. C’est le poumon de l’arbre, les mille et mille ailes qui battent comme pour s’envoler, les mille et mille langues qui murmurent toutes ensemble quand un souffle de vent passe dans l’arbre. Au demeurant, ramage signifie à la fois chant et entrelacs de rameaux.

Ainsi chaque arbre rassemble les images des trois grandes familles humaines : les métaphysiciens, les hommes d’action et les poètes. Et il nous apprend en même temps qu’ils sont solidaires, car il ne peut y avoir de frondaison sans tronc, ni de tronc sans racine.

Main. Le cerveau peut bien regarder de haut la main, modeste exécutante de ses décisions. Il n’empêche que la diversité des cinq doigts présente un petit mystère qui le dépasse. En effet, si l’on compare la main aux instruments et outils artificiels de préhension et de manutention – pinces, râteaux, grappins, fourches et fourchettes – on constate que les éléments de ces derniers sont toujours parfaitement semblables entre eux, tandis que les doigts de la main possèdent chacun une personnalité qui reste énigmatique. L’esprit s’interroge et balbutie en face de cette diversité bizarre. Sa perplexité se traduit dans les justifications fantaisistes que suggèrent les noms mêmes attribués à chacun des doigts. Car s’il peut importer d’avoir un doigt qui pointe, qui désigne, qui dénonce – l’index –, il semble moins évident que l’auriculaire soit prévu pour se gratter le fond de l’oreille, et l’annulaire pour porter l’anneau conjugal. Quant à ce grand dadais de majeur, personne ne peut dire au juste pourquoi il dépasse en taille les autres doigts. Il n’y a que le pouce dont la faculté de s’opposer aux autres doigts semble si fondamentale et si nouvelle dans l’évolution des espèces, qu’on a voulu y voir la caractéristique même de l’être humain. Et dans une hyperbole admirable, Paul Valéry jette un pont entre cette opposabilité du pouce humain et la faculté – la conscience – que possède l’esprit humain de se penser lui-même.

Saisons. Elles sont notre tourment et notre salut. Mauvaise saison. Pluie, froid, nuit et brouillard. Mais la terre labourée a un besoin vital d’une forte gelée pour demeurer fertile et saine…

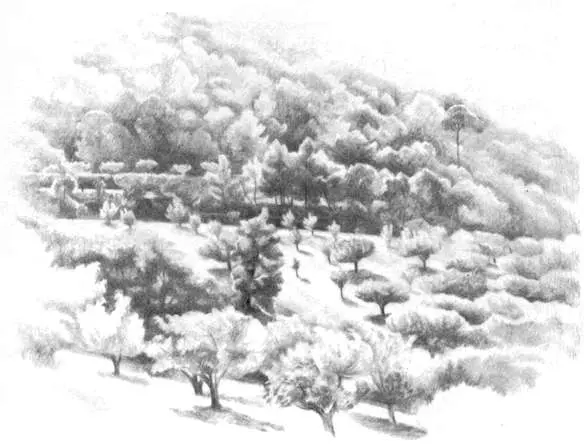

Après un séjour au Gabon – où l’on baigne douze mois sur douze dans la même touffeur, où chaque arbre fleurit, fructifie et perd ses feuilles selon son rythme personnel et indépendamment des autres, où chaque jour de l’année le soleil se lève et se couche à la même heure – on apprécie au retour l’ordre de la grande horloge saisonnière, malgré ses rudesses.

Et puis il y a les fêtes. Paul Valéry se demandait quelles pouvaient être les chances de réussite du christianisme dans les pays où le pain et le vin sont ressentis comme des produits exotiques.

1 comment