Il est fier de l’attention persistante et sérieuse dont le public veut bien entourer ses travaux, si insuffisants qu’ils soient, et, sans répéter ici ce qu’il a déjà dit ailleurs, il sent que cette attention est pour lui pleine de responsabilité. Faire constamment effort vers le grand, donner aux esprits le vrai, aux âmes le beau, aux cœurs l’amour ; ne jamais offrir aux multitudes un spectacle qui ne soit une idée : voilà ce que le poëte doit au peuple. La comédie même, quand elle se mêle au drame, doit contenir une leçon, et avoir sa philosophie. De nos jours, le peuple est grand ; pour être compris de lui, le poëte doit être sincère. Rien n’est plus voisin du grand que l’honnête.

Le théâtre doit faire de la pensée le pain de la foule.

Un mot encore, et il a fini. Les Burgraves ne sont point, comme l’ont cru quelques esprits, excellents d’ailleurs, un ouvrage de pure fantaisie, le produit d’un élan capricieux de l’imagination. Loin de là : si une œuvre aussi incomplète valait la peine d’être discutée à ce point, on surprendrait peut-être beaucoup de personnes en leur disant que, dans la pensée de l’auteur, il y a eu tout autre chose qu’un caprice de l’imagination dans le choix de ce sujet et, qu’il lui soit permis d’ajouter, dans le choix de tous les sujets qu’il a traités jusqu’à ce jour. En effet, il y a aujourd’hui une nationalité européenne, comme il y avait du temps d’Eschyle, de Sophocle et d’Euripide, une nationalité grecque. Le groupe entier de la civilisation, quel qu’il fût et quel qu’il soit, a toujours été la grande patrie du poëte. Pour Eschyle, c’était la Grèce ; pour Virgile, c’était le monde romain ; pour nous, c’est l’Europe. Partout où est la lumière, l’intelligence se sent chez elle et est chez elle. Ainsi, toute proportion gardée, et en supposant qu’il soit permis de comparer ce qui est petit à ce qui est grand, si Eschyle, en racontant la chute des titans, faisait jadis pour la Grèce une œuvre nationale, le poëte qui raconte la lutte des burgraves fait aujourd’hui pour l’Europe une œuvre également nationale, dans le même sens et avec la même signification. Quelles que soient les antipathies momentanées et les jalousies de frontières, toutes les nations policées appartiennent au même centre et sont indissolublement liées entre elles par une secrète et profonde unité. La civilisation nous fait à tous les mêmes entrailles, le même esprit, le même but, le même avenir. D’ailleurs, la France, qui prête à la civilisation même sa langue universelle et son initiative souveraine ; la France, lors même que nous nous unissons à l’Europe dans une sorte de grande nationalité, n’en est pas moins notre première patrie, comme Athènes était la première patrie d’Eschyle et de Sophocle. Ils étaient Athéniens comme nous sommes Français, et nous sommes Européens comme ils étaient Grecs.

Ceci vaut la peine d’être développé. L’auteur le fera peut-être quelque jour. Quand il l’aura fait, on saisira mieux l’ensemble des ouvrages qu’il a produits jusqu’ici ; on en pénétrera la pensée ; on en comprendra la cohésion. Ce faisceau a un lien. En attendant, il le dit et il est heureux de le redire, oui, la civilisation tout entière est la patrie du poëte. Cette patrie n’a d’autre frontière que la ligne sombre et fatale où commence la barbarie. Un jour, espérons-le, le globe entier sera civilisé, tous les points de la demeure humaine seront éclairés, et alors sera accompli le magnifique rêve de l’intelligence : avoir pour patrie le monde et pour nation l’humanité.

25 mars 1843.

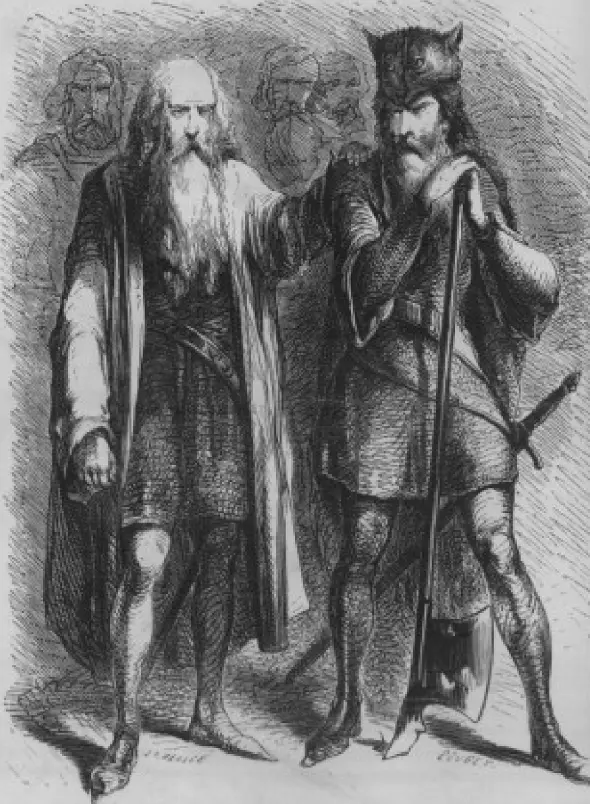

Job et Magnus.

PREMIÈRE PARTIE – L’AÏEUL.

L’ancienne galerie des portraits seigneuriaux du burg de Heppenheff. Cette galerie, qui était circulaire, se développait autour du grand donjon, et communiquait avec le reste du château par quatre grandes portes situées aux quatre points cardinaux. Au lever du rideau, on aperçoit une partie de cette galerie, qui fait retour et qu’on voit se perdre derrière le mur arrondi du donjon. À gauche, une des quatre grandes portes de communication. À droite, une haute et large porte communiquant avec l’intérieur du donjon, exhaussée sur un degré de trois marches et accostée d’une porte bâtarde. Au fond, un promenoir roman à pleins cintres, à piliers bas, à chapiteaux bizarres, portant un deuxième étage (praticable), et communiquant avec la galerie par un grand degré de six marches. À travers les larges arcades de ce promenoir, on aperçoit le ciel et le reste du château, dont la plus haute tour est surmontée d’un immense drapeau noir qui flotte au vent. À gauche, près de la grande porte à deux battants, une petite fenêtre fermée d’un vitrail haut en couleur. Près de la fenêtre, un fauteuil.

1 comment