Cette profonde perturbation des lois naturelles, faisant affluer violemment de temps à autre le sang à son cerveau troublé, la rendit dès lors sujette à des hallucinations fréquentes ; mais, à l’encontre de tant d’autres visionnaires, dont les visions sans liens, sans but, flottent au gré de l’égarement de leur raison, celles de Jeanne se rattachèrent toujours à leur cause première : l’épouvante dont elle avait été frappée à l’aspect du massacre des habitants du hameau de Saint-Pierre ; de là son horreur des Anglais et son patriotique désir de les chasser de la Gaule. Enfin, l’esprit nourri des mystérieuses légendes de sa marraine, l’imagination frappée de la prophétie de Merlin, le cœur rempli d’une ineffable compassion pour son jeune roi, qu’elle croyait digne d’intérêt, navrée surtout des maux affreux dont souffraient les gens de sa condition rustique, plus exposés que personne aux rapines, aux violences sanguinaires des Anglais ; ressentant contre eux cette vaillante haine dont les poursuivaient Guillaume-aux-Alouettes et le Grand-Ferré, héros obscurs, fils de la Jacquerie et précurseurs de la bergère de Domrémy, elle dut un jour se croire destinée à bouter l’étranger hors de France et à rétablir son roi sur le trône !

Oui, les visions de l’héroïne plébéienne procédaient de l’exaltation de son amour pour la mère-patrie ; ces voix mystérieuses, si influentes sur sa destinée, auxquelles plus tard elle obéit toujours dans les circonstances les plus importantes de sa vie, n’étaient qu’un écho agrandi, transformé par son imagination ; l’écho de cette voix que tous nous avons en nous, que nous consultons, à moins que notre conscience ou notre courage chancellent. Oui, ces voix que Jeanne croyait entendre extérieurement n’étaient que les voix internes de son patriotisme, de son bon sens, de son courage, et qui, dans son enfance et avant qu’elle fût sujette à des hallucinations, lui avaient dit :

« – Les Anglais ravagent la Gaule… abhorre ces méchants. »

Et elle les abhorra.

« – Ton roi, digne de respect et d’affection, est malheureux, abandonné de tous… plains-le… »

Et elle le plaignit.

Cette voix qui, lors de la bataille enfantine des garçonnets de Maxey contre ceux de Domrémy, disait à Jeannette :

« – Qui a encore la force de fuir, a encore la force de se battre. »

Et ralliant les enfants en déroute elle les rendit vainqueurs.

Cette voix qui, lors de sa première hallucination, lui dit :

« – Jeanne, sois sage et pieuse, Dieu a des vues sur toi… tu chasseras l’étranger de la Gaule. »

Enfin, cette voix était aussi la révélation du génie militaire de cette jeune fille, qui devait longtemps encore ignorer sa vocation guerrière, de même que tant de grands capitaines ont ignoré leur aptitude jusqu’au jour où les événements l’ont mise en lumière et en œuvre. Une cause matérielle, un désordre profond, irrémédiable, jeté dans la santé de Jeanne, réagit sur son cerveau, la rend visionnaire ; mais telle est l’ardeur de son patriotisme qu’il s’exalte, se reproduit, s’incarne dans ces visions.

Monomane sublime… Jeanne avait pour monomanie la délivrance de la Gaule ! !

*

* *

Du mois de juillet 1425 jusqu’au mois de février 1429, depuis la quatorzième jusqu’à la dix-septième année de Jeanne, trois ans s’écoulèrent. De plus en plus sujette aux hallucinations, elle rêvait éveillée ; tantôt elle croyait voir, elle voyait sainte Marguerite et sainte Catherine venir à elle souriantes et l’embrasser tendrement(15) ; tantôt c’était saint Michel archange tenant sa flamboyante épée d’une main, et de l’autre la couronne de France ; tantôt enfin des multitudes d’anges se jouaient à la vue de la jeune fille, au milieu d’un immense et éblouissant rayon projeté du ciel à la terre, où ils tourbillonnaient(16), comme ces atomes qui fourmillent à nos yeux dans l’axe d’un rayon de soleil traversant un lieu obscur. Mais ces visions étaient peu fréquentes, tandis qu’il ne se passait presque pas de jour sans que Jeanne, surtout après la sonnerie des cloches, n’entendît la voix secrète de son patriotisme et de sa vocation militaire lui dire par la bouche de ses chères saintes :

« – Jeanne, va au secours du roi de France ; tu chasseras les Anglais… tu lui rendras son royaume !…

» – Hélas ! je ne suis qu’une pauvre fille ; je ne saurais chevaucher ni conduire des hommes d’armes(17). » – répondait la modestie de la naïve bergère, n’ayant pas encore conscience de son génie. Cependant, parfois le souvenir de la légende de Merlin succédant à ces doutes d’elle-même, elle se demandait pourquoi elle ne serait pas appelée à réaliser cette prédiction ? Le Seigneur Dieu ne lui disait-il pas par la voix de ses saintes : – Va au secours de ton roi ? – N’était-elle pas née sur les frontières de la Lorraine et près d’un bois chesnu ? N’était-elle pas vierge ? Ne s’était-elle pas volontairement vouée à un célibat éternel, obéissant peut-être en cela non moins aux répugnances d’une chasteté invincible qu’au désir de donner ainsi un gage de plus à l’accomplissement de la prophétie du barde gaulois ? N’avait-elle pas, à l’âge de seize ans, confondu aux yeux de tous, par l’irrésistible sincérité de ses paroles, un jeune garçon de son village, un menteur, qui prétendait tenir d’elle une promesse de mariage(18) ? la pudeur ombrageuse de Jeanne se révoltant même à la pensée d’une légitime union ! Ne se rappelait-elle pas, enfin, que lors de cette bataille enfantine entre les garçonnets de Maxey et ceux de Domrémy, son courage, sa prompte décision, son élan, avaient changé la défaite en victoire ? Dieu et ses saintes aidant, ne pourrait-elle pas être aussi victorieuse lors d’une bataille véritable ?

*

* *

Jeanne était pieuse, de cette piété ingénue qui élève et rapporte tout à Dieu, créateur de toutes choses ; elle le remerciait avec effusion de se manifester à elle par l’intermédiaire de ses saintes, qu’elle croyait voir et entendre pendant ses hallucinations ; mais elle ne ressentait pas pour les prêtres la confiance que lui inspiraient sainte Catherine et sainte Marguerite ; elle accomplissait pieusement ses devoirs catholiques, se confessait, communiait souvent, selon l’usage, sans pourtant jamais dire un mot de ses révélations à maître Minet, son curé, ni à aucun autre clerc(19). Elle renfermait au plus profond de son cœur ses vagues aspirations à la délivrance de la Gaule, les cachant même à sa petite amie Mangeste, et à sa grande amie Hauguette, gardant aussi son secret envers sa mère, son père, ses frères. Pendant trois ans, elle s’imposa sur ces mystères de son âme un silence absolu ; grâce à un puissant empire sur elle-même, elle se montra, comme par le passé, laborieuse, active, s’employant aux travaux des champs ou du ménage, malgré la croissante obsession de ses voix, qui, de plus en plus impérieuses, lui répétaient presque chaque jour :

« – Va, fille de Dieu ! les temps sont venus !… marche au secours de la patrie envahie !… Tu chasseras les Anglais, tu sauveras ton roi, tu lui rendras sa couronne !… »

Les hallucinations de Jeanne redoublèrent à mesure qu’elle approcha de sa dix-septième année ; les grands desseins dont elle se sentait devoir être l’instrument prenaient de plus en plus possession d’elle-même… Cette obsession incessante, douloureuse, la poursuivait partout.

« – J’éprouvais, – disait-elle plus tard, – j’éprouvais dans mon esprit ce que doit ressentir en son corps une femme en mal d’enfant(20). »

Sainte Marguerite et sainte Catherine apparaissaient fréquemment à la jeune fille, l’encourageaient, la rassuraient, lui promettaient l’aide de Dieu dans les actes qu’elle devait accomplir ; lorsque la vision s’évanouissait, la pauvre fille fondait en larmes, « – regrettant que ses bonnes saintes ne l’eussent pas emmenée avec elles chez les anges(21). »

Cependant, malgré ces alternatives de foi et de défaillance à sa mission, Jeanne en vint à se familiariser avec cette idée, dont sa modestie, sa simplicité, s’étaient longtemps effrayées : commander des hommes d’armes et, à leur tête, vaincre les Anglais…

Et, d’abord, elle finissait par croire fermement obéir aux volontés de Dieu ; elle voyait en soi la vierge de Lorraine prophétisée par Merlin : ceci était la part de la créance religieuse, de l’extase visionnaire. Mais dans cette organisation admirablement complète, une sagacité rare, un excellent bon sens, une remarquable aptitude militaire, s’alliaient, sans rien perdre de leur valeur, aux exaltations de l’hallucinée : aussi, se rappelant sans cesse cette bataille enfantine où la victoire était restée de son côté, Jeanne se disait :

« – Hommes et enfants, lorsqu’on sait les entraîner, doivent obéir à la même impulsion, aux mêmes sentiments généreux ; et, avec l’aide du ciel, il en serait des hommes de l’armée royale comme il en a été des garçonnets de Domrémy.

» Relever le courage d’une armée découragée, abattue, l’exalter, la conduire droit à l’ennemi, quel que soit son nombre, l’attaquer avec audace en rase campagne ou derrière ses retranchements et le vaincre, ce n’est pas une entreprise impossible… Si elle réussit, les conséquences d’une première victoire, ranimant l’esprit d’une armée démoralisée par l’habitude de la défaite, sont incalculables… »

Ainsi pensait Jeanne ; ces pensées révélaient une profonde intuition des choses de la guerre. Elle n’était point d’ailleurs de ces mièvres et contemplatives visionnaires qui attendent du Seigneur Dieu seul le triomphe de la bonne cause ; non, l’un des dictons familiers de Jeanne était celui-ci : Aide-toi, le ciel t’aidera(22). Elle pratiqua toujours cet adage du bon sens rustique ; aussi, lorsque plus tard un capitaine lui disait dédaigneusement :

« – Si le Seigneur Dieu veut chasser les Anglais de la Gaule, il le peut par le seul effet de sa volonté, il n’a donc besoin ni de toi, Jeanne, ni de gens d’armes.

» – LES GENS D’ARMES BATAILLERONT… ET DIEU DONNERA LA VICTOIRE… » – répondit Jeanne.

Ces mots vous peignent d’un trait l’héroïne plébéienne, fils de Joel.

*

* *

Mais, hélas ! ces trois années d’obsessions mystérieuses qui préludaient à sa gloire furent pour Jeanne un temps de luttes secrètes et déchirantes ; afin d’obéir à ses voix, afin d’accomplir sa mission divine et de réaliser la prophétie de Merlin, il lui faudrait batailler… et elle avait si grande horreur du sang, que ses cheveux se dressaient lorsqu’elle voyait couler le sang français(23), – dit-elle un jour. – Il lui faudrait vivre dans les camps avec les soldats… et l’une de ses vertus principales était une pudeur exquise ; il lui faudrait quitter cette maison où elle était née, renoncer à ces humbles travaux domestiques où elle excellait, ne craignant personne pour coudre et pour filer, – disait-elle dans son naïf orgueil. – Il lui faudrait enfin se séparer de ses jeunes amies, de ses frères, de son père, de sa mère, tendrement chéris, pour se rendre, elle, pauvre paysanne inconnue, du fond de la Lorraine auprès du roi Charles VII, et lui dire :

« – Sire, je suis envoyée vers vous de par Notre-Seigneur Dieu ; confiez-moi le commandement de vos troupes, je bouterai les Anglais hors de France et vous rendrai votre couronne. »

Oh ! lorsque Jeanne songeait à cela, en ces heures de doute où, son extase dissipée, elle retombait dans les réalités pures, la pauvre enfant reculait devant un abîme de difficultés, d’impossibilités sans nombre. Elle se prenait en dérision, en pitié, le passé lui semblait un songe ; elle se demandait si elle n’était pas folle ; elle suppliait ses voix de se faire entendre, ses saintes de lui apparaître, afin de ranimer sa foi dans sa mission divine et ainsi lui prouver que jusqu’alors elle n’avait pas été le jouet des égarements de sa raison… Mais la crise hallucinatrice de Jeanne était passée, les voix mystérieuses restaient muettes, elle se regardait alors comme une misérable insensée… puis le lendemain ou pendant la nuit même, en proie à de nouvelles visions, elle croyait voir venir à elle ses deux belles saintes, coiffées de leur couronne d’or, vêtues de brocart, exhalant une senteur céleste(24), et, souriantes, elles lui disaient : « – Courage, Jeanne, fille de Dieu ! courage !… tu délivreras la Gaule… ton roi te devra sa couronne !… Les temps approchent ! »

La jeune vierge reprenait créance dans sa prédestination jusqu’au jour où de nouveaux doutes l’accablaient et se dissipaient encore ; ces doutes cependant allèrent s’amoindrissant. Vint enfin le moment où, n’éprouvant plus de défaillances, invinciblement pénétrée de la divinité de sa mission, Jeanne résolut de l’accomplir à tout prix, n’attendant qu’une circonstance opportune ; sentant surtout plus que jamais la nécessité de pratiquer son adage favori : Aide-toi, le ciel t’aidera, tous les efforts de son esprit tendirent dès lors à s’instruire en secret de l’état des choses en Gaule et d’acquérir les premières notions du métier des armes.

Les événements publics et la situation géographique de la vallée servirent Jeanne à souhait. Les marches de la Lorraine étaient souvent traversées par des messagers allant en Allemagne ou en revenant ; Jacques Darc, curieux de nouvelles comme le sont les gens éloignés du centre du pays, offrait de temps à autre l’hospitalité à ces chevaucheurs. Ils jasaient de la guerre des Anglais, seule affaire de ces tristes temps ; Jeanne, toujours contenue aux yeux de ses parents, étrangers aux vastes desseins qui fermentaient en elle, filait silencieusement sa quenouille, ne perdant pas un mot des récits qu’elle entendait. Parfois, cependant, elle hasardait timidement quelques questions aux voyageurs sur les intérêts relatifs à sa pensée secrète, et s’éclairait peu à peu. Ce n’est pas tout : les habitants de Vaucouleurs, par leur résistance héroïque, avaient plusieurs fois forcé les Anglais de lever le siège de cette place ; ceux-ci, aux approches de la mauvaise saison, allaient prendre leurs quartiers d’hiver en Champagne et revenaient au printemps ; durant ces marches, ces contre-marches, les partis ennemis ravagèrent de nouveau la vallée de la Meuse. Jacques Darc, ses enfants et d’autres laboureurs, furent encore obligés d’aller chercher un refuge au château de l’Ile, souvent rudement attaqué, vaillamment défendu. Le danger passé, les paysans retournaient au village réparer leurs désastres. Les séjours de la famille Darc dans le château de l’Ile, bien fortifié, occupé par des soldats expérimentés, les alertes, les veilles de guet, les assauts que la garnison eut à soutenir, familiarisèrent Jeanne avec le métier des armes ; recueillie en elle-même, obéissant à sa vocation guerrière, observant attentivement ce qui se passait autour d’elle, se rendant compte des préparatifs et des moyens de défense, écoutant, méditant les ordres donnés aux soldats par leurs chefs, elle apprenait ou devinait ainsi les principes élémentaires de l’art militaire. Ces notions germaient, fructifiaient, mûrissaient, dans l’esprit prompt et pénétrant de la jeune fille ; elle doutait moins d’elle-même lorsque ses voix, ou plutôt la conscience de son génie naissant, lui disaient :

« – Les temps approchent… Tu chasseras les Anglais de la Gaule ; tu es la vierge guerrière dont Merlin a prophétisé la venue !… »

Enfin, le grand-oncle de Jeanne, nommé Denis Laxart, habitait Vaucouleurs ; il connaissait depuis longtemps le commandant de la garnison, Robert de Baudricourt, capitaine renommé dans le pays, abhorrant les Anglais, ardemment dévoué au parti royaliste ; souvent Jeanne, tendrement affectionnée de Denis, l’interrogeait sur le capitaine Robert de Baudricourt, sur son caractère, sur son affabilité, sur la manière dont il accueillait les pauvres gens ; le bon Denis, dans sa simplicité, ne soupçonnant pas le motif des questions de sa nièce, les attribuait à une curiosité de jeune fille, et lui répondait « – que Robert de Baudricourt, aussi brave soldat que brutal et violent, envoyait d’ordinaire tout le monde au diable ; c’était enfin un terrible homme dont il avait grand’peur, et qu’il n’abordait jamais qu’en tremblant.

» – Il est dommage qu’un si bon capitaine soit d’un si aigre abord et si rude homme, » – disait Jeanne à son oncle en soupirant. Et elle changeait d’entretien, pour y revenir plus tard.

*

* *

Jeanne atteignit la fin de sa dix-septième année ; les temps étaient venus…

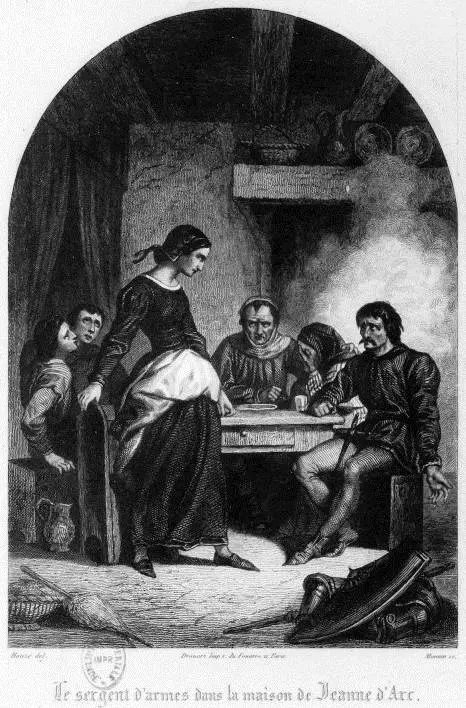

Vers les derniers jours du mois de février 1428, une petite troupe de soldats, retournant en Lorraine auprès de leur duc, appartenant au parti armagnac, firent halte à Domrémy ; les villageois, hospitaliers, emmenèrent cordialement ces étrangers, qui l’un, qui l’autre, dans leurs maisons. Il échut en partage à Jacques Darc un sergent d’armes ; la famille lui fit bon accueil, les jeunes gens l’aidèrent à se débarrasser de son casque, de son bouclier, de sa lance et de son épée ; ces armes brillantes furent déposées dans un coin de la salle où Jeanne et sa mère s’empressaient de préparer le repas de leur hôte. La vue des armes qu’il venait de quitter fit tressaillir la jeune fille, elle ne put résister au désir de les toucher furtivement ; profitant même d’un moment où elle resta seule, elle coiffa sa jeune tête du casque de fer, et prit dans sa main virile la lourde épée, qu’elle sortit de son fourreau ; Jeanne, à dix-sept ans, était svelte et forte, grande et belle ; les superbes contours de son sein virginal(25) s’arrondissaient sous son corsage, écarlate comme sa jupe ; ses grands yeux noirs, au regard pensif et doux, sa chevelure d’ébène, son teint pur, légèrement halé par le soleil, sa bouche vermeille, ses dents blanches, sa physionomie chaste, sérieuse et candide, donnaient à l’ensemble de sa personne un aspect attrayant, et lorsqu’elle eut coiffé le casque du soldat, la jeune fille resplendit d’une beauté guerrière. En ce moment rentrèrent le sergent et Jacques Darc ; celui-ci fronça sévèrement le sourcil. Mais le soldat, charmé de voir son casque sur la tête de cette belle paysanne, lui adressa, quelques fleurettes ; le mécontentement du laboureur redoubla, cependant il se contint. Jeanne, rougissant, se décasqua, remit l’épée dans son fourreau ; l’on s’attabla pour le souper.

1 comment