Parmi eux se trouvait, avec son amant Eucher, la belle Yolande, dépossédée de l’héritage de son père par l’avidité du seigneur de Plouernel ; vendant quelques bijoux qui lui restaient, donnant à sa mère la moitié du prix de leur vente, et du reste achetant une bonne mule de voyage, Yolande partait aussi pour la croisade, en compagnie de son amant et à la grâce de Dieu. Cet aventureux avenir d’amour et de liberté, le désir de voir des contrées nouvelles, entraînant cette jolie fille, lui faisaient oublier beaucoup trop sa mère et complètement sa ruine ; sur le charmant visage de Yolande l’on ne voyait plus l’ombre d’un chagrin, et lorsque son Eucher bien-aimé se retournait pour lui donner un baiser, la damoiselle, l’œil brillant, le sein bondissant, criait plus fort que personne ces mots si chers aux croisés : – Dieu le veut ! Dieu le veut !

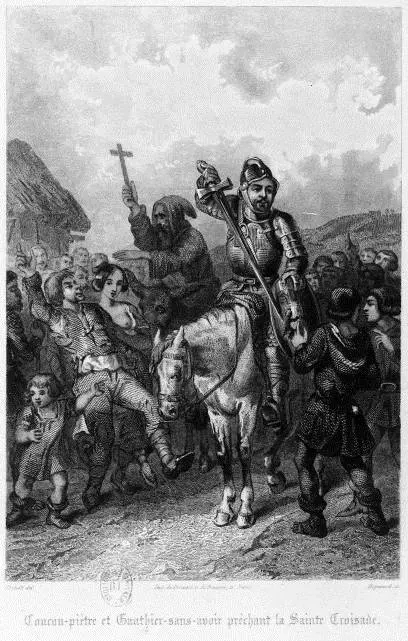

Cette foule, composée de trois à quatre mille personnes venant d’Angers ou des pays voisins de cette cité, se recrutait incessamment sur la route de nouveaux pèlerins ; les figures des serfs et des vilains respiraient la joie : pour la première fois, ils quittaient une terre maudite arrosée de leurs sueurs, de leur sang, à laquelle, de génération en génération, eux et leurs pères avaient été jusqu’alors enchaînés par la volonté de leurs seigneurs ; enfin ils jouissaient d’un jour de liberté, bonheur inappréciable pour l’esclave. Leurs cris joyeux, leurs chants désordonnés, grossiers, licencieux, retentissaient au loin, et de temps à autre ils répétaient avec frénésie ces mots hurlés par Coucou-Piètre d’une voix enrouée : « – Mort aux Sarrasins ! marchons à la délivrance du Saint-Sépulcre ! Dieu le veut ! » – Ou bien encore ils répétaient après le chevalier gascon Gauthier-sans-Avoir : « – À nous Jérusalem, la ville des merveilles ! à nous Jérusalem, la ville des ripailles, du bon vin, des belles femmes, de l’or et du soleil ! à nous la terre promise ! » – Cette troupe, chantant, dansant, hurlant d’allégresse, traversa le village et passa devant la hutte de Fergan ; les serfs, au lieu de se rendre aux champs pour commencer leurs durs travaux, accouraient au-devant de la multitude, alors resserrée entre les deux rangées de masures bordant le chemin. Jehanne, debout au seuil de sa porte, regardait passer cette cohue avec un mélange de surprise et de frayeur. Un grand coquin à figure railleuse et patibulaire, surnommé par ses compagnons Corentin-nargue-Gibet, donnait le bras à une toute jeune fille d’une folle mine remplie de gentillesse, quoique ses traits fussent déjà flétris par une débauche précoce ; cette créature perdue s’appelait Perrette-la-Ribaude. Elle aperçut la pauvre Jehanne-la-Bossue debout au seuil de sa masure, et lui cria, faisant allusion à sa difformité : – Hé ! toi qui portes déjà ton bagage sur ton dos, viens-t’en avec nous à Jérusalem !

– Par le nombril du pape ! tu as raison, ma ribaude ! – s’écria Nargue-Gibet ; – il ne doit pas y avoir de bossues à Jérusalem, le pays des belles Sarrasines, selon le dire de notre ami Gauthier-sans-Avoir. Nous ferons voir cette bossue pour de l’argent… Allons ! – dit le bandit en saisissant Jehanne par le bras, – suis-nous !

– Oui, oui, – ajouta Perrette-la-Ribaude en riant aux éclats et saisissant l’autre bras de la femme du carrier, – viens avec nous à Jérusalem ! nous te mettrons sur le tombeau du Sauveur, et à ta vue les infidèles fuiront épouvantés !

– Laissez-moi, – disait la pauvre Jehanne en se débattant, – par pitié, laissez-moi ! J’attends le retour de mon mari, de mon enfant.

– Des maris ?… – reprit Perrette-la-Ribaude en riant plus fort et entraînant Jehanne ; – sois tranquille ; belle comme tu l’es, tu n’en manqueras pas en chemin de maris !

– Et quant à des enfants, – ajouta Corentin-nargue-Gibet, en aidant sa compagne à entraîner Jehanne malgré sa résistance, ses cris et ses larmes, – quant à des enfants, tu en auras plus que tu n’en voudras, si tu t’amuses à ramasser tous ceux qui perdent leurs parents en route ou que l’on foule aux pieds dans cette bagarre ! Viens donc, tu auras plus d’enfants et de maris qu’il ne t’en faudra !

– Au secours !… à l’aide !… laissez-moi !… – criait l’infortunée en se débattant ; mais forcée de suivre ses persécuteurs, et emportée malgré elle par le flot des croisés, Jehanne, craignant d’être étouffée ou écrasée sous les pieds de la multitude, n’essaya pas de lutter contre le torrent. Soudain, au lieu de continuer d’avancer, la foule reflua, et ces mots coururent de bouche en bouche : – Silence ! Coucou-Piètre et Gauthier-sans-Avoir vont parler, silence ! – Alors un grand silence se fit, le moine et son compagnon, faisant halte au milieu d’un vaste terrain où étaient rassemblés, ébahis de curiosité, les serfs du village, commencèrent de haranguer cette pauvre plèbe rustique, et Coucou-Piètre arrêta sa mule blanche et se dressant sur sa selle, s’écria d’une voix rauque et retentissante, en s’adressant aux serfs de la seigneurie de Plouernel : – Savez-vous, chrétiens, mes frères, savez-vous ce qui se passe en Palestine, tandis que vous restez ici dans ce village ? Le divin tombeau du Sauveur du monde est au pouvoir des Sarrasins ! Oui, oui ! il est au pouvoir des infidèles, le saint sépulcre de Notre-Seigneur ! Malheur ! malheur ! malédiction ! malédiction ! – Et le moine se frappa la poitrine, déchira son froc, fit rouler ses yeux caves au fond de leur orbite, grinça des dents, écuma, fit mille contorsions sur sa mule, et reprit avec une furie croissante : – Quoi ! l’infidèle règne en maître dans Jérusalem, la ville sainte ! quoi ! le mécréant insulte par sa présence au tombeau du Christ ! et vous, chrétiens, mes frères, vous le souffririez cet horrible sacrilège ? vous le souffririez ?

– Non, non ! – cria tout d’une voix la foule des croisés qui accompagnaient Coucou-Piètre et Gauthier-sans-Avoir ; – mort aux infidèles ! délivrons le saint tombeau ! marchons à Jérusalem ! Dieu le veut ! Dieu le veut ! – Les serfs du village, ignorants, hébétés, craintifs, ouvraient les yeux, les oreilles, se regardaient les uns les autres, ne sachant point du tout ce que c’était que Jérusalem et les Sarrasins, ne comprenant rien non plus à la furie et aux contorsions du moine ; aussi le vieil serf surnommé Martin-l’Avisé (celui-là même qui deux jours auparavant s’était hasardé à exposer au baillif les doléances de ses compagnons) dit timidement à Coucou-Piètre : – Saint patron, puisque Notre Seigneur Jésus-Christ trône dans le ciel avec son père éternel, qu’est-ce que ça lui fait donc à Notre Seigneur Jésus que son tombeau soit au pouvoir de ceux que vous appelez les Sa… les… Sarrasins ?

– Ce que ça lui fait ? – s’écria Gauthier-sans-Avoir interrompant le moine, qui allait répondre, – ce que ça lui fait ? à Notre Seigneur Jésus Christ, que son tombeau soit au pouvoir des Sarrasins ? Tu le demandes ?

– Nous le demandons, – reprit un autre serf, jeune garçon qui, à l’exception du vieux Martin-l’Avisé, semblait moins hébété que les autres, nous demandons ceci d’abord, ensuite nous ferons d’autres questions.

– Oh ! oh ! – dit le chevalier gascon, – par ma vaillante épée la Commère-de-la-foi ! voici un rude questionneur. Comment t’appelles-tu, mon garçon ?

– Je me nomme : Colas-trousse-Lard.

– Aussi vrai que le jambon est l’ami du vin ! tu dois être parent de mon compère Simon-gratte-Coënne, – répondit Gauthier-sans-Avoir, au milieu des éclats de rire des serfs, égayés par cette saillie. – Or, tu me demandes, n’est-ce pas, mon digne Colas-trousse-Lard, ce que cela fait à notre divin Sauveur Jésus-Christ de voir son saint sépulcre au pouvoir des Sarrasins ?

– Oui, seigneur, – reprit le jeune serf ; – car enfin si ça le chagrine ? comment, puisqu’il est Dieu, ne les extermine-t-il pas ? ne les met-il pas en bouillie d’un seul geste, ces Sarrasins ?

– Malheur ! abomination ! désolation sur le monde ! – s’écria Coucou-Piètre avec des gestes frénétiques, en coupant à son tour la parole à l’aventurier gascon, qui se préparait à répondre. – Savez-vous, chrétiens, mes frères, ce qu’il dit Notre Seigneur Jésus-Christ ? « Ah ! gens sans foi, ingrats, impies ! je vous ai donné mon sang pour vous racheter… »

– Pour nous racheter de quoi et de qui ? dit Colas-trousse-Lard en se grattant l’oreille. – Serfs ont été nos pères, serfs nous sommes, serfs seront nos enfants !

La question de Trousse-Lard embarrassa sans doute le moine, car il roula des yeux, se tortilla de nouveau sur sa mule et reprit d’une voix tonnante : « – Malédiction ! désolation ! Ah ! gens de peu de foi ! je vous ai donné mon sang pour vous racheter, et en retour vous ne me donnez pas le sang de ces Sarrasins maudits qui, chaque jour, outragent mon sépulcre ! » Voilà ce qu’il dit le divin Sauveur… entendez-vous ? voilà ce qu’il dit !

– Et le Seigneur Jésus-Christ ajoute ceci, – reprit Gauthier-sans-Avoir : – « Quoi ! ces Sarrasins maudits sont gorgés d’or, de pierreries, de vaisselle ; ils habitent un pays merveilleux où se trouvent à profusion, sans qu’on se donne seulement la peine de la cultiver, cette brave et honnête terre : froment doré, fruits délicieux, vins exquis, troupeaux magnifiques ! » (Ah ! mes amis, ajouta le Gascon en manière de parenthèse, quel pays, quel prodigieux pays ! il faut y aller voir pour le croire ! Figurez-vous que l’hiver y est inconnu, le printemps éternel ; les plus pauvres de ses chiens d’habitants ont des maisons de marbre blanc et des jardins enchanteurs ornés de claires fontaines ; les mendiants, vêtus d’habits de soie, jouent au petit palet avec des rubis et des diamants.) – Un murmure de stupeur, puis d’admiration circula parmi les serfs ; l’œil fixe, la bouche béante, les mains jointes, ils écoutaient avec une avidité croissante l’aventurier gascon, qui reprit : – « Tel est donc le miraculeux pays habité par ces chiens de Sarrasins, – (a dit Notre Seigneur Jésus-Christ,) – et les chrétiens, les fils chéris de ma sainte Église catholique, habitent des tanières, mangent du pain noir, boivent de l’eau croupie, grelottent sous un ciel glacé l’hiver et pluvieux l’été ; non, de par tous les diables ! ça n’est pas juste… » Non, que mes chers fils viennent délivrer mon sépulcre, exterminer les infidèles, et alors ils auront pour récompense les terres prodigieuses de la Palestine ! à eux Jérusalem, la ville aux murailles d’argent, aux portes d’or cloutées d’escarboucles ! à eux les vins, les femmes, les richesses des Sarrasins maudits ! » Oui, mes braves compagnons, voilà ce qu’il dit, le bon Jésus ! – Et se retournant vers Pierre-l’Ermite : – Est-ce vrai, saint homme ?

– C’est la vérité ! – répondit Coucou-Piètre, – c’est la vérité… la sainte Écriture l’a prophétisé : – Le bien du pécheur est réservé à l’homme juste.

À mesure que l’adroit compère de Coucou-Piètre avait fait miroiter aux yeux éblouis des pauvres habitants du village le mirage enchanteur des délices, des richesses de la Palestine, bon nombre de ces serfs affamés, vêtus de guenilles, et qui, de leur vie, n’avaient dépassé les limites de la seigneurie de Plouernel, frémirent d’une ardente convoitise, d’une espérance fiévreuse ; d’autres, plus craintifs ou moins crédules, hésitaient à croire à ces merveilles. De ceux-là, le vieux Martin-l’Avisé fut l’organe et, s’adressant à ses compagnons : – Mes amis, ce chevalier monté sur un petit cheval noir qui ressemble à un bourriquet, ce chevalier vous l’a dit : « Il faut aller dans ce pays-là pour croire à ces merveilles en les voyant ; » or, selon moi, mieux vaut y croire que d’y aller voir ; ce n’est point le tout de partir, il faut revenir.

– Le vieux Martin a raison, – reprirent quelques serfs ; – ce n’est point le tout de partir, il faut revenir.

– Et puis, – ajoutait un autre serf, – ces Sarrasins ne se laisseront point dépouiller sans regimber, et il y aura là de bons horions à recevoir…

Ces paroles échangées à voix haute n’inquiétèrent pas l’aventurier gascon, il tira sa fameuse épée la Commère-de-la-foi et indiquant de sa pointe les peintures dont son bouclier était orné, il s’écria de son accent joyeux et entraînant : – Mes bons amis, voyez-vous, ce pauvre homme, son bâton à la main ? Il part pour la Terre-Sainte, sa pochette aussi vide que son ventre, son bissac aussi creux que ses joues ; il est si dépenaillé qu’on croirait qu’une bande de chiens a houspillé ses chausses !… le voyez-vous, ce pauvre homme ?

– Oui, oui, – crièrent les serfs tout d’une voix, – nous le voyons !

– Et maintenant, mes amis, que voyez-vous ? – reprit l’aventurier gascon en touchant de la pointe de son épée l’autre peinture du bouclier. – Voici encore notre pauvre homme ! Vous ne le reconnaissez pas ? Je le crois bien ! par l’ondoyante crinière de mon cheval Soleil-de-Gloire ! il n’est plus reconnaissable, ce pauvre homme ! et pourtant c’est lui ! Le voici, la joue vermeille, vêtu comme un seigneur et crevant dans sa peau ? à ses côtés il a une belle esclave sarrasine, tandis qu’à ses pieds un chien de Sarrasin vient déposer ses trésors ! Eh bien ! mes amis, cet homme si pauvre, si dépenaillé en son pays, c’est vous, c’est moi, c’est nous tous… et ce même compère si dodu, si vermeil, si bien vêtu, si bien jouissant, ce sera vous, ce sera moi, ce sera nous tous, quand nous arriverons en Palestine. Venez donc à la croisade ! venez délivrer le tombeau du Sauveur ! au diable guenilles, masures, litières de paille et pain noir ! À nous palais de marbre, habits de soie, tapis de pourpre, coupes de vin délicieux, bourses d’or à pleines mains, et belles esclaves sarrasines pour nous bercer de leurs chants ! Venez, venez à la croisade !

– Venez ! venez ! – cria Coucou-Piètre, – et quand vous auriez pillé, violé, incendié, massacré… quand vous seriez adultère, prostituée, fratricide, parricide, tous vos péchés vous seront remis… Venez à la croisade ! En voulez-vous un exemple, mes chers frères ? Wilhelm IX, duc d’Aquitaine, un impie, un ravisseur, un débauché, qui compte ses crimes et ses adultères par milliers ! Wilhelm IX, ce scélérat endiablé, part demain de sa ville d’Angers pour la Palestine… le voilà blanc comme l’agneau pascal !

– Et moi blanc comme un cygne ! – dit Corentin-nargue-Gibet. – Dieu le veut !

– Et moi blanche comme l’hermine ! – dit Perrette-la-Ribaude en riant aux éclats. – Dieu le veut !

– Oui, oui, partons pour la croisade ! – crièrent les plus hardis des serfs du village, enivrés par ces espérances ; – partons pour Jérusalem ! – D’autres, moins résolus, moins aventureux, et c’était le plus grand nombre, suivaient les avis du vieux Martin-l’Avisé, craignant de risquer leur sort, quoique horriblement misérable, contre les hasards d’un voyage périlleux en des pays inconnus ; ils trouvaient insensée l’exaltation de leurs compagnons de servitude. D’autres, enfin, hésitaient encore à prendre une si grave détermination, aussi Colas-trousse-Lard dit-il à Gauthier-sans-Avoir : – Partir, c’est bien ! mais que dira notre seigneur ? Il nous est défendu de quitter ses domaines sous peine d’avoir les pieds coupés.

– Votre seigneur ! – reprit l’aventurier gascon en riant aux éclats ; – moquez-vous de votre seigneur comme d’un loup pris au piège !… Demandez donc à ces bons compagnons qui nous suivent s’ils ont eu souci de leur seigneur ?

– Non, non, au diable les seigneurs ! – crièrent les croisés ; – nous allons à Jérusalem… Dieu le veut !

– Quoi ! – reprit Coucou-Piètre en écumant, – l’Éternel veut quelque chose, et un seigneur, un misérable ver de terre, oserait dire non ?… Oh ! désolation ! malédiction éternelle sur le seigneur, sur le père, sur l’époux, sur la mère, qui oseraient, les sacrilèges ! arrêter le saint entraînement de leurs enfants, de leurs femmes, de leurs serfs, qui courent à la délivrance du tombeau du Seigneur !

Ces paroles de Pierre-l’Ermite furent accueillies par les acclamations des croisés ; la belle Yolande et son amant Eucher, ainsi que d’autres couples amoureux échappés à la jalouse surveillance d’un père, d’un mari ou d’une mère, crièrent à l’envi plus fort que tous les autres : – Dieu le veut ! il n’y a pas de volonté contre la mienne !

– Maître Gauthier-sans-Avoir, – reprit Colas-trousse-Lard en se grattant l’oreille, selon son habitude, – est-ce qu’il y a fort loin d’ici à Jérusalem ?

– Il y a la distance du péché au salut ! – s’écria Coucou-Piètre d’une voix retentissante ; – le chemin est court pour les croyants, mais sans terme pour les impies !

Colas-trousse-Lard ne se trouvant point, non plus que quelques autres serfs encore hésitants comme lui, suffisamment renseigné par la réponse du moine sur la longueur du voyage reprit : – Enfin, mon père, on dit qu’il y a grandement loin d’ici à Nantes ; y a-t-il aussi loin d’ici à Jérusalem ?

– Homme de peu de foi ! – reprit Pierre-l’Ermite, – oses-tu vouloir mesurer le chemin qui conduit au Paradis ?

– Par les quatre pieds agiles de mon bon cheval Soleil-de-Gloire ! ils songent à la longueur de la route ! – s’écria Gauthier-sans-Avoir. – Hé ! mes amis, – ajouta-t-il gaiement, – l’oiseau sortant de cage s’enquiert-il de la longueur du chemin dès qu’il peut voler en liberté ? l’âne du moulin tournant sa meule et piétinant de l’aube au soir dans le même circuit ne fait-il pas autant de chemin que le cerf errant à son gré dans les bois ? Ô mes amis ! ne vaut-il pas mieux, au lieu de piétiner sans cesse comme l’âne du moulin cette terre seigneuriale où vous êtes enchaînés, marcher à l’aventure, libres, joyeux comme cerf en forêt ! et voir chaque jour des pays nouveaux ?

– Si, si, – reprit Trousse-Lard convaincu par ces paroles ; – mieux vaut être le cerf des bois que l’âne du moulin. Que fait la longueur de la route ! partons en Palestine !

– Oui, partons en Palestine ! – crièrent plusieurs autres habitants du village. – En route ! en route !

– Mes amis, prenez garde ! – dit à son tour le vieux Martin-l’Avisé en hochant la tête ; – l’âne du moulin reçoit du moins le soir à l’étable sa maigre pitance. Les cerfs des forêts ne s’en vont point paître en grand’bande, aussi trouvent-ils leur suffisance dans les bois ; mais si vous partez avec cette grosse troupe, et que chemin faisant toujours elle augmente ? vous finirez par être des mille et des milliers de mille en arrivant à Jérusalem ! Qui donc, mes amis, vous nourrira ? qui donc vous logera durant la route ?

– Et qui loge et nourrit les oiseaux du bon Dieu ? hommes de peu de foi ! – s’écria Coucou-Piètre. – Est-ce que les oiseaux emportent avec eux des provisions ? Est-ce qu’ils ne picorent pas les moissons du chemin, nichant chaque soir sous le chaume des maisons où ils s’abattent ?

– Foi de Nargue-Gibet ! vous pouvez croire ce saint homme ! – s’écria Corentin ; – aussi vrai que Perrette, ma ribaude, a la mine égrillarde, notre route, depuis Angers jusqu’ici, n’a été qu’une longue picorée pour nous autres gros oiseaux à deux pattes. Quelles ripailles ! poulets et pigeons ! jambons et saucissons ! porcs et moutons ! tonnes de vin, tonnes d’hydromel ! par mon ventre et mon gosier ! nous avons fait rafle de tout sur notre passage, ne laissant derrière nous qu’os à ronger, tonnes à égoutter !

– Et si ces bonnes gens se plaignaient, – ajouta Perrette-la-Ribaude en riant aux éclats, – nous leur répondions : « Taisez-vous, oisons, Coucou-Piètre a lu dans les saints livres que le bien du pécheur est réservé à l’homme juste ! Ne sommes-nous pas des justes, nous autres qui allons délivrer le saint tombeau ? n’êtes-vous pas des pécheurs, vous autres qui restez ici croupis dans votre couardise ? » Et s’ils soufflaient mot, ces oisons, Nargue-Gibet achevait de les convaincre à grands coups de bâton !

Ces saillies de Perrette et de Corentin achevèrent de décider ceux des serfs qui hésitaient encore à partir ; ne voyant dans la route qu’une longue et joyeuse ripaille, bon nombre d’entre eux, et Colas-trousse-Lard à leur tête, s’écrièrent : – Partons, partons pour Jérusalem !

– Allons, en route ! mes compères, n’ayez souci ni du chemin, ni du logis, ni de la nourriture ; le bon Dieu vous prendra sous son aile ! – ajouta Gauthier-sans-Avoir. – En route… en route… Avez-vous des provisions ? emportez-les ; avez-vous des ânes ? montez-les ; des charrettes ? attelez-les, mettez-y femmes et enfants ; si vous n’avez que vos jambes, sanglez-vous les reins, et en route pour Jérusalem ! Nous sommes des cents et des cents, nous serons bientôt des mille et des mille, nous serons plus tard des centaines de mille ; et en arrivant en Palestine, nous trouverons trésors pour tous, délices pour tous !

– Et tous, nous aurons gagné notre salut éternel ! – ajouta Coucou-Piètre d’une voix éclatante, en agitant sa croix de bois au-dessus de sa tête. – Partons pour Jérusalem… Dieu le veut !…

– En route !… partons pour la Palestine !… – s’écrièrent une centaine de serfs du village, entraînés par Colas malgré les prudents conseils du vieux Martin-l’Avisé. Ces malheureux, en proie à une sorte de délire, coururent à leurs huttes, y ramassèrent le peu qu’ils possédaient ; les uns bâtant leur âne à la hâte ; les moins misérables attelant un cheval ou des bœufs à leur charrette et y faisant monter leur famille, tandis que Pierre-l’Ermite et Gauthier-sans-Avoir, afin d’enflammer encore l’ardeur de ces nouveaux soldats de la foi pendant qu’ils faisaient leurs préparatifs de départ, entonnaient ce chant des croisades, bientôt répété en chœur par tous les croisés :

« – Jérusalem ! Jérusalem ! – ville des merveilles, – ville heureuse entre toutes, – tu es l’objet des vœux des anges, – et tu fais leur bonheur !

» – Le bois de la croix – est notre étendard ; – Suivons ce drapeau – qui marche en avant, – guidé par le Saint-Esprit !

» – Jérusalem ! Jérusalem ! – ville des merveilles, – ville heureuse entre toutes, – tu es l’objet des vœux des anges, – et tu fais leur bonheur ! – Jérusalem ! Jérusalem ! »

Jehanne-la-Bossue, parvenue à se délivrer des mains de Corentin et de sa ribaude, avait, non sans peine, traversé la foule, et se disposait à regagner, par les dehors du village, sa pauvre demeure, afin d’y attendre le retour de son mari et de son fils, retour qu’elle n’osait plus espérer ; soudain, elle devint pâle comme une morte, et voulut crier, mais l’épouvante paralysait sa voix : Jehanne, de l’endroit un peu élevé où elle se trouvait, voyait, dans la plaine, Fergan-le-Carrier, portant son fils entre ses bras, se diriger vers le village fuyant à toutes jambes devant Garin-Mange-Vilain, celui-ci, pressant son cheval de l’éperon, poursuivait le serf l’épée à la main ; plusieurs hommes d’armes, à pied suivant au loin les traces du baillif, tâchaient de le rejoindre pour lui prêter main forte ; Fergan, malgré ses efforts pour échapper à Garin, avait à peine une avance de cinquante pas ; cette distance diminuait de moment en moment ; déjà par deux fois, croyant le carrier à la portée de son épée, le baillif avait tâché de l’atteindre en se penchant sur l’encolure de son cheval ; mais, grâce à plusieurs crochets semblables à ceux du lièvre devant le lévrier, Fergan avait échappé à la mort, enfin, prenant un élan désespéré, il courut pendant quelques pas droit devant lui avec une incroyable rapidité ; puis, il disparut soudain aux yeux de Jehanne, comme s’il se fût abîmé dans les entrailles de la terre. Au bout d’un instant, la pauvre femme vit Garin, arrêtant à grand’peine son cheval à peu près à l’endroit où le carrier venait de disparaître, lever avec rage son épée vers le ciel ; puis, au lieu de pousser droit devant lui, tourner à gauche, et suivre à toute bride, en la prolongeant, une ligne verdoyante qui coupait transversalement la plaine. Jehanne comprit alors que son mari, au moment d’être atteint, ayant sauté avec son enfant au fond d’un fossé infranchissable pour le cheval du baillif, celui-ci s’était vu forcé de côtoyer la berge de cette tranchée jusqu’à un pont qu’il fallait traverser pour se rendre au village, où Garin comptait sans doute s’emparer du carrier. Jehanne craignait que son mari ou son fils se fussent blessés en sautant au fond du fossé ; mais bientôt, elle vit le petit Colombaïk, s’aidant de ses mains, sortir de la tranchée, soutenu par son père, dont l’on n’apercevait que les deux bras ; Fergan sortit à son tour, reprit son enfant, et chargé de ce cher fardeau, continua de fuir à toutes jambes vers le village, où il espérait arriver avant le baillif. Malgré sa faiblesse, Jehanne s’élançant à la rencontre de son fils et de son mari les rejoignit. Fergan alors, sans s’arrêter et portant toujours l’enfant, dit à sa femme d’une voix haletante, épuisée : – Gagnons le village, tâchons d’y devancer Garin !

– Mon petit Colombaïk !… enfin te voilà ! – disait Jehanne-la-Bossue tout en courant à côté du serf et dévorant son fils des yeux, oubliant, à sa vue, les périls passés et présents ; tandis que Colombaïk, souriant et tendant vers elle ses petits bras lui criait :

– Mère !… mère !…

– Oh ! – s’écriait le serf en redoublant d’efforts afin de gagner le village avant Garin, qui poussait son cheval à toute bride, – Oh ! sans cette morte qu’il m’a fallu enterrer au sortir du souterrain, j’étais ici avant le jour !

– Mon enfant !… ils ne t’ont pas fait de mal ? – disait Jehanne, ne songeant qu’à son fils, dont elle avait saisi une des mains qu’elle baisait en pleurant et continuant de courir à côté de son mari, car elle trouvait la force de le suivre. À ce moment, le chant de départ des croisés retentit au loin avec une nouvelle puissance.

– Quels sont ces chants ? – demanda le carrier ; – quelle est cette grande foule rassemblée là-bas ?

– Ce sont des gens qui s’en vont, disent-ils, à Jérusalem. Grand nombre des gens du village les suivent ; ils sont comme fous !

– Nous sommes sauvés ! – s’écria Fergan-le-Carrier, frappé d’une idée subite ; – partons avec eux !

– Quoi ! Fergan ? – s’écria Jehanne, haletante, épuisée par cette marche précipitée ; – nous en aller au loin avec notre enfant !

Mais le serf, qui se voyait à cent pas au plus du village, ne répondit rien, et suivi de Jehanne, il atteignit enfin la foule, au milieu de laquelle il tomba, brisé de fatigue, avec Colombaïk, en disant à sa femme, qui l’avait rejoint : – Ah ! sauvés ! sauvés !

Garin-Mange-Vilain, continuant de pousser son cheval le long du fossé jusqu’au pont qu’il traversa, remarquait avec surprise cette multitude qui encombrait la place et les abords du village ; il s’en approchait, lorsqu’il vit venir à lui plusieurs des serfs qui préféraient leur écrasant servage aux chances d’un voyage lointain et inconnu. Parmi eux se trouvait le vieux Martin-l’Avisé ; pour flatter le baillif, il lui dit en tremblant : – Bon maître Garin, nous ne sommes pas de ces rebelles qui osent fuir les terres de leur seigneur pour s’en aller en Palestine avec cette troupe de croisés passant par le pays… nous ne voulons pas, nous autres, abandonner les domaines de notre cher seigneur !

– Sang et mort ! – s’écria le baillif, oubliant le carrier à l’annonce de cette désertion d’un grand nombre de serfs ; – les misérables qui ont osé penser à fuir seront suppliciés ! – La foule s’écartant devant le cheval de Garin, il arriva près du moine et de Gauthier-sans-Avoir, qu’on lui désigna comme chefs des croisés ; s’adressant alors à eux d’un air menaçant : – De quel droit entrez-vous ainsi en grande troupe sur le territoire de mon seigneur Neroweg VI, comte souverain du pays de Plouernel ? – Puis, élevant davantage la voix et s’adressant aux habitants du village : – Serfs et vilains, écoutez mes paroles : Ceux d’entre vous qui auraient l’audace de vouloir suivre ces vagabonds auront sur l’heure les mains et les pieds coupés… Tremblez, misérables, si…

– Tais-toi, impie !… blasphémateur !… – s’écria Coucou-Piètre d’une voix tonnante, en interrompant le baillif ; – tu oses menacer des chrétiens qui s’en vont à la délivrance du tombeau du Seigneur !…

– Quoi ! scélérat enfroqué ! – reprit le baillif, bouillant de colère, en tirant son épée, – tu viens donner des ordres ici, dans la seigneurie de mon maître ! – Et ce disant, Garin-Mange-Vilain, poussant son cheval vers le moine, leva sur lui son épée ; mais Pierre l’Ermite para le coup à l’aide de sa lourde croix de bois, et en asséna un si rude coup sur le casque du baillif que celui-ci, un moment étourdi, laissa tomber son épée.

– À mort ce bandit qui veut couper les pieds et les mains des vengeurs du Christ ! – crièrent plusieurs voix ; – à mort !…

– Oui, à mort ! – crièrent les serfs du village décidés à partir pour la Terre-Sainte, et qui abhorraient le baillif. – À mort ! le Mange-Vilain, il ne mangera plus personne ! – Et Colas-trousse-Lard, qui pour conquérir le Saint-Sépulcre s’en allait à Jérusalem pieds nus, armé de sa fourche, l’enfonça dans le flanc de Garin, le renversa de son cheval, et en un instant, foulé aux pieds, le baillif fut massacré, mis en lambeaux ; les serfs lui brisèrent les membres, lui coupèrent le cou avec son coutelas, et Colas-trousse-Lard prenant au bout de sa fourche la tête livide de Mange-Vilain, éleva ce trophée sanglant au-dessus de la foule, et suivi des serfs qui abandonnaient le village, ils rejoignit à la troupe des croisés ; ceux-ci, se remettant en marche, chantèrent à pleine poitrine :

« – Jérusalem ! Jérusalem ! – ville des merveilles, – ville heureuse entre toutes, – tu es l’objet des vœux des anges, – et tu fais leur bonheur !

» – Le bois de la croix – est notre étendard ; – suivons ce drapeau – qui marche en avant, – guidé par le Saint-Esprit ! Dieu le veut ! – Dieu le veut ! – Dieu le veut ! »

FIN DU SIXIÈME VOLUME.

L’AUTEUR

AUX ABONNÉS DES MYSTÈRES DU PEUPLE

CHERS LECTEURS,

Nous voici arrivés à l’époque des croisades, l’un des faits les plus monstrueux qui se soient produits durant la période féodale ; le récit précédent vous a montré dans quel but exécrable et avec quel effrayant machiavélisme, les papes de Rome avaient peu à peu et de longue main, préparé ces migrations insensées pour la Terre-Sainte, en fanatisant avec une astuce et une persévérance infernales les populations abruties par les prêtres, aveuglées par l’ignorance, dégradées par le servage, poussées à bout par une misère atroce, et comment surtout en excitant chez ces malheureux les appétits les plus honteux, en déchaînant leurs passions les plus féroces, l’Église les poussa par milliers vers la Palestine.

Ce mouvement, dont la fièvre, dont l’ivresse californienne de ce temps peut faire parfaitement comprendre la folie et la violence irrésistible, entraîna d’innombrables multitudes d’hommes, de femmes, d’enfants, qui, tous misérables et en haillons, abandonnèrent le sol où les enchaînait le servage, pour aller à quinze cents lieues de la Gaule, à travers des pays inconnus, conquérir les richesses de la Terre-Sainte et les merveilles de toute sorte promises par l’Église. Le désir d’échapper aux horreurs de la servitude, la convoitise sensuelle des croisés, non moins surexcitée que leur cupidité par les prédications catholiques furent, vous le savez, non moins puissante que l’emportement d’une superstition imbécile, pour conduire à leur perte ces malheureux voués d’avance et en immense majorité à une mort certaine, par les calculs impitoyables de l’Église, jalouse avant tout de se préparer par la croisade d’effrayants moyens d’extermination, afin d’arriver par la terreur à la domination du monde.

Vous avez vu, chers lecteurs, nos croisés quitter le seigneurie de Plouernel à la voix et sous la conduite de l’aventurier Gauthier-sans-Avoir et de Coucou-Piètre (ainsi que l’on appelait vulgairement PIERRE L’ERMITE, ce bandit sanguinaire). Avant de continuer notre récit, nous croyons indispensable de procéder ainsi que nous l’avons fait pour la peinture des mœurs féodales, et de justifier d’avance cette seconde partie de notre récit, bien autrement incroyable que la première, de la justifier, disons-nous, par des preuves historiques irrécusables ; voici pourquoi ceci nous semble indispensable : la féodalité, quoique toujours audacieusement défendue et souvent encore prônée de nos jours par les historiens monarchiques et catholiques, inspire généralement une horreur presque insurmontable ; il n’en est pas ainsi des croisades ; la Jérusalem Délivrée en est l’épopée brillante et mensongère ; puis, qui de nous n’a été bercée de ces banalités : – Les preux croisés s’en allant en Palestine. – Les vaillants conquérants du tombeau du Seigneur, etc., etc. ; il n’est point jusqu’aux rimeurs de romances qui n’aient aussi contribué à vulgariser la chose : – Partant pour la Syrie, le jeune et beau Dunois, etc., etc., ce chant et autres sornettes, out couru les carrefours. Ce n’est pas tout, le plus grand nombre des historiens, cédant à une admiration plus enthousiaste que réfléchie, pour certains glorieux faits d’armes des croisés, s’exagérant les avantages de ce qu’ils appellent l’influence commerciale des croisades, qui, mettant l’Europe et l’Asie en communication, devait amener plus tard de fréquentes relations mercantiles entre l’orient et l’occident, le plus grand nombre des historiens, disons-nous, frappés de la vaine apparence de certaines conséquences des croisades, éblouis par le faux éclat de quelques actions militaires aussi sanglantes que stériles, ont eu, à notre sens, le tort de ne pas signaler à l’exécration du monde, l’acte le plus abominable peut-être de tous les actes de l’Église catholique, car il fut la source d’innombrables désastres.

Oui, et vous vous en convaincrez, chers lecteurs, par la suite de ces récits ; les croisades furent l’inauguration de cette effroyable série de guerres et de tueries religieuses, qui depuis le douzième siècle jusqu’au dix-huitième, ont fait, de siècle en siècle, couler des torrents de sang dans tout le monde connu ; c’est par millions qu’il faudrait compter les victimes torturées, égorgées ou brûlées à la voix de l’Église catholique ; je me bornerai à vous citer les faits les plus culminants de cette boucherie qui a duré sept cents ans. – Le massacre des Albigeois sous Philippe-Auguste ; – le massacre de la Saint-Barthélemy sous Charles IX ; – le massacre des Cévennes sous Louis XIV, – ont été les conséquences forcées des premières croisades ; conséquences fatales, prévues, attendues, bénies, glorifiées, sanctifiées par les papes et par l’Église. Disons plus (abstraction faite du progrès du temps, de l’adoucissement des mœurs et de l’affaiblissement du fanatisme religieux, précieux résultats de notre immortelle Révolution de 1789), en 1849, l’expédition contre l’héroïque République romaine, expédition déplorable entreprise à la voix TOUJOURS SOUVERAINE du parti prêtre, se rattache au principe des premières croisades.

De ces premières croisades vous allez juger, chers lecteurs, l’histoire en main, sinon vous hésiteriez à croire que les limites de l’horrible, du monstrueux aient pu être reculées à ce point jusqu’alors inouï dans l’histoire des peuples civilisés ou sauvages.

Pierre l’Ermite part des Gaules à la tête d’une multitude composée de soixante mille personnes, hommes, femmes et enfants, pour se rendre à Jérusalem ; à moins d’être stupides ou insensés (et ils étaient les hommes les plus fourbes et les plus habiles du monde), les prêtres catholiques devaient savoir, et ils l’avaient prévu, qu’une pareille multitude partant sans provisions, sans ressources, sans argent pour un voyage de douze à quinze cents lieues, ne pouvant vivre qu’en pillant les pays qu’elle traverserait, finirait par se livrer à d’abominables excès et par en porter le châtiment ; en effet, voici ce que raconte la chronique de GUILBERT DE NOGENT, historien contemporain des croisades :

« Le peuple qui suivait Pierre l’Ermite trouva en grande abondance, en Hongrie, toutes les choses nécessaires à la vie ; cependant, il ne tarda pas à se livrer aux plus énormes excès contre la population fort douce des indigènes. Les croisés mettaient le feu aux greniers publics, enlevaient les jeunes filles, et les livraient à toutes sortes de violences ; déshonoraient les mariages, ravissaient les femmes à leurs époux, arrachaient ou brûlaient la barbe à leurs hôtes, vivant de meurtre et de pillage. Tous se vantant qu’ils en feraient autant chez les Sarrasins. » (Liv. II, p. 61.)

Les populations étrangères exaspérées, répondirent à ces énormités des soldats de la croix, par une guerre à outrance, témoin cette lettre de Carloman, roi de Hongrie, citée par ALBERT, chanoine d’Aix, dans son Histoire des croisades.

1 comment