Le rez-de-chaussée de la tour, composé de cinq ou six pièces, est destiné au dauphin ; le petit appartement adjacent à la tour est occupé par Marie-Antoinette, sa fille, et madame Élisabeth. Cet appartement est composé de quatre pièces très-bien ornées, dont deux avec des cheminées, les autres avec des poêles……

» Louis XVI s’occupe de littérature, prend des notes au crayon, fait expliquer des passages latins à son fils, choisis toujours dans ce qui est analogue aux circonstances ; Marie-Antoinette fait lire ses enfants et leur fait réciter des dialogues ; madame Élisabeth enseigne le dessin et le calcul à sa nièce. L’après-dîner se passe en parties de piquet et en conversations ; on cherche à engager la conversation avec les commissaires. Sur les cinq ou six heures, le temps est partagé entre les livres et la promenade ; le soir, on fait des lectures, on devine des charades du Mercure français, on fait des jeux de cartes, etc.…

» Les commissaires de la commune ont remarqué que l’on se parlait par chiffres, que l’on employait le plus souvent devant eux un langage hiéroglyphique et mystérieux… Les commissaires municipaux ont remarqué qu’il se formait depuis peu des rassemblements nocturnes de trois à quatre cents personnes dans le voisinage de l’enceinte du Temple, qu’on y faisait des signaux, etc., etc. Les commissaires ont pris des mesures afin de prévenir l’effet de ces machinations. Une somme de CINQ CENT MILLE LIVRES a été provisoirement affectée aux besoins des prisonniers. »

La peinture de cette vie de famille, de ses distractions, de ses paisibles amusements, n’éloigne-t-elle pas toute idée de persécution, de mauvais traitements ? et cette somme de cinq cent mille livres ne suffisait-elle pas à mettre les prisonniers « à l’abri des plus dures privations, et à les empêcher de manquer du nécessaire ? » Jugez-en d’ailleurs, fils de Joël, par les faits et les chiffres suivants :

« … Le citoyen Verdier a fait à la commune un rapport sur les dépenses de la table de la ci-devant famille royale ; en voici l’extrait : Treize officiers de bouche, – un chef de cuisine, – un rôtisseur, – un pâtissier, – un garçon de cuisine, – un laveur, – un tourne-broche, – un chef d’office, – un garçon d’office, – un garde de l’argenterie, – trois garçons servants.

» Le matin, le chef d’office fait servir pour DÉJEUNER : sept tasses de café, – six de chocolat, – une cafetière de crème double chaude, – une carafe de sirop froid, – une cafetière de lait chaud, une carafe de lait froid, – une d’eau d’orge et une de limonade, – trois pains de beurre, – une assiette de fruits, – six pains à café, – trois pains de table.

» À DÎNER, – le chef d’office fait servir trois potages, – deux services, consistant, les jours gras, en quatre entrées, deux plats de rôti, chacun de trois pièces, – et quatre entremets ; – les jours maigres, quatre entrées maigres, – trois à quatre grasses, deux rôtis, – quatre entremets.

» DESSERT : – assiette de petit-four, – trois compotes, – trois assiettes de fruits, – trois pains de beurre, – une bouteille de vin de Bordeaux, – une bouteille de vin de Champagne, – un carafon de vin de Malvoisie, – un carafon de Madère, – quatre tasses de café, – un pot de crème double.

» À SOUPER : – trois potages et deux services, – les jours gras, deux entrées, – deux rôts – et quatre à cinq entremets ; – les jours maigres, – quatre entrées maigres, – deux rôts, – quatre entremets ; – même dessert qu’à dîner, moins le café.

»… Entre autres notes de fournisseurs, l’on voit que, du 13 au 31 août 1792, un fruitier a fourni pour mille livres de fruits, dont quatre-vingt-trois paniers de pêches du prix de 425 livres ; un mémoire portant deux cent vingt-huit bouteilles de vin de Champagne à quatre livres ; – les deux chefs de cuisine et d’office ont présenté leur bordereau, montant à la somme de 28,745 livres 6 sous 9 deniers. – Le conseil général de la commune arrête que les citoyens de Launai, Caron, Murinot et Duval ordonnanceront et vérifieront les mémoires de la nourriture de la ci-devant famille royale, etc. »…

En présence de ces faits, de ces chiffres, l’on peut affirmer que la ci-devant famille royale ne manquait point absolument du nécessaire, et qu’elle était plus que largement traitée par la république.

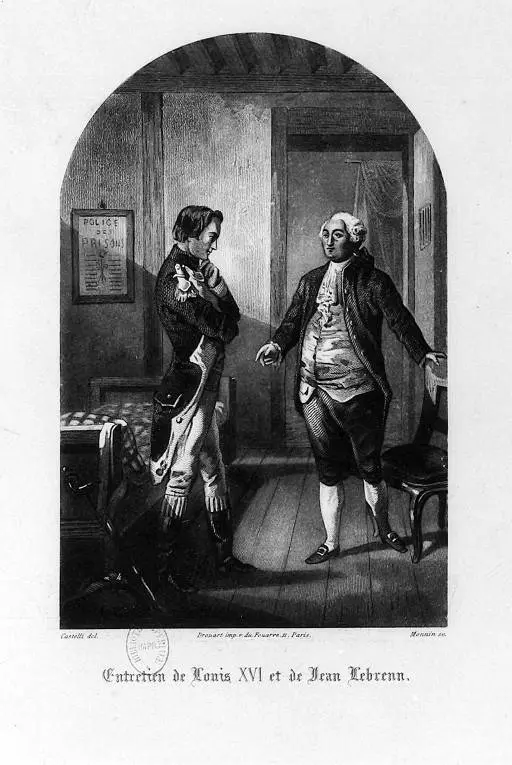

Jean Lebrenn était donc chargé, cette nuit-là, en sa qualité d’officier municipal, de concourir à la surveillance exercée sur Louis XVI, et occupait une pièce précédant la chambre du ci-devant roi ; Jean Lebrenn éprouvait une sorte de compassion pour le prisonnier en songeant, ainsi qu’il l’avait dit le soir même au club des Jacobins, « que cet homme, né avec de bons penchants, doué de certaines qualités domestiques, avait, par le fait seul de sa condition royale, été poussé inévitablement, fatalement, à commettre les parjures, les trahisons, les sanglants forfaits dont il allait bientôt recevoir le châtiment mérité. » – Puis Louis XVI, subissant sa captivité avec un mélange d’insouciance et de résignation, témoignait rarement de l’aigreur ou de la colère au sujet de la surveillance dont il se voyait l’objet, se croyant d’ailleurs certain que la peine prononcée contre lui par la Convention n’excéderait pas la détention jusqu’à la paix, et ensuite le bannissement. Enfin, Louis XVI se montrait pour sa femme, pour sa sœur, pour son fils et pour sa fille, d’une extrême tendresse, nouvelle et accablante preuve du vice originel de la royauté, en vertu duquel le bon époux, le bon père, le bon frère, l’homme sans fiel dans la vie privée, devient, en tant que roi, capable et coupable des plus grands forfaits.

Les rideaux qui masquaient la porte vitrée communiquant à la pièce occupée par Louis XVI se trouvant par hasard écartés, Jean Lebrenn, du lit de camp où il était assis, aperçut le roi se promenant de long en large dans sa chambre, quoique depuis longtemps eût sonné l’heure à laquelle il se mettait habituellement au lit : ce prince éprouvait une agitation peu habituelle à sa nature apathique ; il devait comparaître le lendemain à la barre de la Convention, et dans la journée, il avait appris de son valet de chambre Cléry, grâce aux intelligences de celui-ci avec les royalistes, que l’on tenterait presque certainement un coup de main pour le délivrer, lui, Louis XVI, durant le trajet du Temple à la Convention. Ces divers ressentiments de crainte et d’espérance le tenaient éveillé malgré lui ; ne pouvant dormir, et voulant sans doute se distraire de ses pensées, il ouvrit la porte de la chambre contiguë où se tenait Jean Lebrenn, afin de s’entretenir avec lui. La physionomie de son surveillant lui inspirait quelque confiance ; il avait enfin remarqué sur les traits du jeune homme une expression de triste compassion facile à confondre avec le respectueux et fervent intérêt qu’un sujet pouvait ressentir pour son roi prisonnier. Qui sait ? l’officier municipal pouvait être un royaliste déguisé, un partisan ! Or, en ce moment, et pour mille raisons faciles à deviner, la présence d’un partisan dévoué eût été doublement précieuse à Louis XVI : il entra donc dans la chambre de son surveillant ; celui-ci, non par respect pour le roi, mais par commisération pour l’homme captif, se leva du lit de camp où il se tenait assis, et Louis XVI lui dit du ton le plus affable :

– Mon ami, je ne puis venir à bout de dormir, voulez-vous qu’afin de rendre mon insomnie moins pénible, nous causions ?

– Volontiers, SIRE, – répond Jean Lebrenn.

Louis XVI, pour la première fois depuis sa captivité, recevait le titre de sire de l’un de ses surveillants : habituellement ils l’appelaient citoyen, ou monsieur, ou Louis Capet. Aussi, d’abord très-surpris, il se confirma bientôt dans l’espoir de trouver un partisan chez Jean Lebrenn. Celui-ci ne faisait acte ni de servilisme, ni même de déférence, en donnant au prisonnier une qualification malheureusement inhérente à sa personne ; et s’il avait pu chercher une vengeance puérile dans ces rapports dus au hasard, Jean Lebrenn l’eût goûtée en rappelant sans cesse au captif, au roi déchu, cette déchéance par ce titre de sire, à lui donné dans sa prison ; puis enfin le jeune homme se rappelait ce sanglant sarcasme de Camille Desmoulins : – « Je dirais sire comme je dirais scélérat ! »

Néanmoins Louis XVI vit l’expression de l’humble et profond respect du sujet pour son roi dans le titre que lui donna Jean Lebrenn ; aussi cherchant à lire au plus profond de la pensée de celui-ci, le captif du Temple reprit après un moment de silence :

– Tenez, mon ami, je ne pense pas me tromper en croyant que vous plaignez mon sort ?

– Il est vrai.

– Vous me plaignez ?

– Profondément, sire !

– Ah ! n’est-ce pas, mon ami, que votre pauvre roi est bien malheureux, et surtout cruellement méconnu ? lui, le père de ses sujets, lui qui n’a jamais eu qu’un vœu, le bonheur de ses peuples… – dit Louis XVI, de plus en plus encouragé par le silence de Jean Lebrenn, qui, prenant en grande pitié ces rébus monarchiques, royales sornettes stéréotypées dans la bouche de tous les porte-couronne, eût haussé les épaules, s’il n’avait été retenu par la compassion. – Ah ! mon ami, – reprend Louis XVI d’un ton dolent, – j’ai été, je suis indignement calomnié, mais la lumière se fera un jour, bientôt peut-être ; grâce à Dieu, j’ai encore des amis, des sujets fidèles, dévoués. Ceux-là, du moins, savent combien j’aime mon peuple, et, tenez, mon ami… – ajoute Louis XVI en baissant la voix et observant avec une attention croissante la physionomie du jeune artisan, – je ne sais quoi me dit que vous êtes l’un de ces sujets fidèles et dévoués auxquels je fais allusion. Ah ! s’il en était ainsi, je…

– Un mot, sire : je suis trop loyal pour vous laisser dans votre erreur, et ainsi encourager peut-être en vous des espérances que je ne puis, que je ne veux pas réaliser.

– Qu’est-ce à dire, monsieur ?

– Je n’accepte pas la qualité de votre sujet, sire ! je suis citoyen de la république française.

– Soit, monsieur, je me suis trompé, – reprend avec hauteur et amertume Louis XVI, blessé, irrité de son désappointement ; – je vous sais gré, du moins, de cette franchise, monsieur.

– Elle m’est commandée par ma dignité, d’abord, puis par ma commisération pour le malheur, non du roi… mais de l’homme.

– Monsieur ! – s’écrie Louis XVI avec un redoublement de hauteur, – je n’ai besoin de la pitié de personne : la miséricorde du ciel et ma conscience me suffisent !

– Je vous ferai observer, sire, que je n’ai nullement provoqué cet entretien : s’il doit continuer, il est bon que vous soyez fixé sur la nature de mes sentiments à l’égard de la royauté ; je vous épargnerai, de la sorte, de nouvelles déconvenues. En un mot, sire, la révolution et la république n’ont pas eu, n’ont pas, n’auront jamais de soldat plus dévoué que moi… Maintenant, sire, je suis à votre disposition, si vous désirez poursuivre cette conversation.

Louis XVI ne manquait pas de bon sens, et le premier ressentiment de sa déception apaisé, il s’avoua que la conduite de cet officier municipal était d’autant plus louable, qu’en se déclarant révolutionnaire et républicain, il traitait cependant avec égard un roi captif.

– J’ai été un peu bourru tout à l’heure, n’est-ce pas ? Eh bien, j’en suis fâché ; mais, que voulez-vous, monsieur ? – reprend le roi avec une légère amertume, après un long silence, – je croyais voir en vous un sujet fidèle ; au lieu de cela, je rencontre un ennemi, peut-être… Et haussant les épaules, Louis XVI ajoute : – Un ennemi… Mais quel mal vous a donc fait, à vous et à vos pareils, cette royauté, cette noblesse, ce clergé, contre qui des méchants ou des fous sont parvenus à vous inspirer une haine si aveugle ?

– Vous me demandez cela, sire ?

– Eh ! sans doute.

– Vous me demandez quel mal la royauté, la noblesse, le clergé nous ont fait, à moi et à mes pareils !…

– Oh ! mon Dieu ! je le sais, vous allez me répondre par les absurdes déclamations des philosophes, des encyclopédistes et des jacobins, qui ont affolé mon malheureux peuple, jadis si fidèle à ses rois ; mais des déclamations ne sont pas des raisons, monsieur.

– Je pourrais, sire, vous répondre en quelques mots, sans déclamations et par des faits…

– Qui vous en empêche ?

– La crainte de blesser vos idées préconçues, et surtout, sire, la crainte de vous donner lieu de faire un triste rapprochement…

– À propos de quoi ce rapprochement ?

– À propos du hasard étrange qui, pour la troisième fois depuis quatorze siècles, met l’un des descendants de mon obscure famille plébéienne en présence de l’un des héritiers de la monarchie fondée par Clovis.

Louis XVI contemple Jean Lebrenn avec stupeur ; et après un moment de silence, il reprend d’un air inquiet et apitoyé :

– Mon ami, est-ce que vous jouissez de toute votre raison ?

– Je comprends, sire, votre surprise : elle cessera lorsque vous saurez que, depuis plus de dix-huit siècles, ma famille s’est légué de génération en génération une sorte de légende, où chacun inscrit les événements importants de sa vie et de l’histoire de son temps.

– Mais, c’est très-extraordinaire, ce que vous m’apprenez là, monsieur. Comment vous nommez-vous ?

– Jean Lebrenn.

– Monsieur Jean Lebrenn, j’ai peine à croire à ce que vous me racontez ; cependant je me souviens, ce me semble, d’avoir lu quelque part que les anciens Gaulois avaient l’habitude de se transmettre ainsi, d’âge en âge, une espèce de tradition domestique.

– En effet, sire, et cet antique usage a été suivi par ma famille, originaire de la Gaule armoricaine ; l’un de mes aïeux, Brenn, ou chef de la tribu de Karnak, défendit contre les armées de Jules-César l’indépendance des Gaules. C’est de cette époque que date notre légende.

– Tout ceci est fort curieux, monsieur Lebrenn ; et cette légende, vous la possédez ?

– Je la possède.

– Et elle a été, depuis ce temps-là, continuée jusqu’à présent ?

– Oui, sire, et j’ai commencé d’ajouter à cette légende ce qui concerne notre époque.

– Vous consignerez probablement dans cet écrit l’entretien que nous avons en ce moment ensemble, monsieur Lebrenn ?

– Sans doute, puisque, par un hasard étrange que je vous signalais tout à l’heure, sire, voici la troisième fois, depuis quatorze siècles, qu’un descendant de ma famille se rencontre avec l’un des héritiers de la monarchie de Clovis, et cela dans des circonstances…

– Achevez, monsieur Lebrenn. Quelles sont ces circonstances ? vous piquez beaucoup ma curiosité.

– Sire, ces circonstances sont sinistres ; il me serait pénible de vous les rappeler, de vous donner lieu de faire, je vous le répète, un triste rapprochement entre votre position actuelle et celle des princes dont je parle.

– Il y avait donc quelque analogie entre leur position et la mienne ?

– Une analogie complète.

– Eh bien, dites-la, monsieur Lebrenn.

– Vous le voulez, sire ?

– Oui, oui !

– C’était en l’année 738 : l’un de mes aïeux, nommé AMAEL, soldat d’aventure et compagnon de guerre de Karl-Martel, se trouvait en Anjou, au couvent de SAINT-SATURNIN. Mon aïeul avait été chargé par Karl-Martel de garder prisonnier dans le couvent un pauvre enfant âgé de neuf ans…

– Quel était cet enfant ?

– Il s’appelait CHILPÉRIC, était fils unique de Thierry IV, roi fainéant. Cet enfant mourut bientôt ; ainsi s’éteignit dans le dernier rejeton des Mérovingiens… la race de Clovis !

– Ah ! – fit Louis XVI avec amertume et en tressaillant, – votre aïeul a été chargé de la garde du dernier Mérovingien ? et vous êtes, en ce moment, chargé de la garde de celui que vous regardez sans doute comme le dernier descendant de Hugues-Capet ?… Je comprends l’allusion, monsieur… elle est dure.

– Une allusion serait, de ma part, une lâcheté, sire : il s’agit d’un rapprochement étrange dû au hasard, et j’avais pris soin, sire, de vous prévenir que ce rapprochement pouvait vous être pénible.

– Il est vrai, monsieur Lebrenn, il est vrai, c’est moi qui ai voulu vous entendre ; ainsi donc, un de vos aïeux a été chargé de la garde du dernier des Mérovingiens ? Vous m’avez parlé d’une seconde circonstance à peu près semblable ?

– Cette circonstance, sire, ayant directement trait au fondateur de votre dynastie…

– À Hugues-Capet ?

– Oui, sire, à Hugh-le-Chappet, ainsi que l’on disait en ce temps-là…

– Eh bien ?

– Je ne sais si je dois continuer…

– Pourquoi cela ?

– Parce qu’il me faudra dire ce que fut Hugh-le-Chappet.

– Hugues-Capet, comte de Paris, fondateur de ma maison, fut librement acclamé roi, – reprit Louis XVI avec hauteur et fierté ; – il a été l’un des plus grands hommes de l’histoire de France.

– Soit, sire.

– Ce n’est pas l’opinion de monsieur Lebrenn ?

– Tant s’en faut.

– Cependant, monsieur, lisez l’histoire.

– J’ai lu les faits rapportés par notre légende de famille.

– Enfin, monsieur, ces faits, quels sont-ils ?

– Voulez-vous les connaître, sire ? Ils sont, je vous en préviens, horribles…

– Il n’importe, dites-les.

– C’était en l’année 987, au château de Compiègne ; mon aïeul, fils d’un forestier du domaine royal, et serf comme son père, se nommait Yvon-le-Bestial, passait pour idiot, ne l’était pas, et servait de bouffon à LUDWIG-LE-FAINÉANT, dernier rejeton de la race de Charlemagne. Or, ce jour-là, 11 MAI 987, mon aïeul se trouvant seul dans la chambre de Louis-le-Fainéant avec ce prince, il le vit soudain défaillir, devenir d’une lividité cadavéreuse, et bientôt agoniser. « Ludwig, – dit Yvon-le-Bestial au roi mourant, – l’an passé, Hugh-le-Chappet, comte de Paris, a fait empoisonner ton père le roi Lother par la reine sa femme, concubine de l’évêque de Laon. »

– Quoi, monsieur, vous osez, en ma présence, accuser le chef de ma maison d’être un empoisonneur ! – s’écrie Louis XVI avec une indignation hautaine ; – cette audace…

– La criminelle audace fut celle de Hugh-le-Chappet, sire, car, ainsi que le dit le serf, mon aïeul, Yvon-le-Bestial, au roi Ludwig-le-Fainéant expirant : « – Ludwig, tu vas mourir du poison que vient de te donner ta femme, la reine Blanche. Elle a promis à Hugh-le-Chappet, son complice, de l’épouser l’an prochain. » Et il en fut ainsi : mon aïeul vit mourir empoisonné le dernier des Karlovingiens ; et Hugh-le-Chappet, épousant la veuve du défunt, s’intronisa roi de France par le droit du meurtre et de l’épée… Voilà, sire, comment finissent et comment se fondent les dynasties !

Un silence de quelques moments succède aux dernières paroles de Jean Lebrenn. Louis XVI, d’abord révolté de l’accusation d’empoisonnement portée sur le chef de sa race, fait avéré, mais toujours nié ou dénaturé par les historiens courtisans, qui l’ont attribuée « à la malignité des rumeurs publiques ; » Louis XVI s’apaise, se disant qu’après tout, l’histoire est l’histoire, et il frémit malgré lui en songeant à la longue série de rois de France fainéants, stupides, idiots ou scélérats, dont son grand-père Louis XV clôt la nomenclature abominable.

– Vous disiez vrai, monsieur Lebrenn, – reprend Louis XVI, – c’est un hasard étrange que celui-ci. Un de vos aïeux a été chargé de la garde du dernier rejeton de la dynastie de Clovis ; un autre de vos aïeux a vu mourir le dernier rejeton de la monarchie de Charlemagne ; et vous êtes, monsieur Lebrenn, chargé cette nuit de me garder, de me surveiller, moi, que vous considérez peut-être comme le dernier rejeton de la dynastie de Hugues Capet, quoique j’aie un fils…

– Sire, – répondit Jean Lebrenn, éludant par pitié de répondre aux dernières paroles de Louis XVI, – vous avez insisté pour connaître les rapprochements singuliers dont je vous ai parlé, à propos de cette question que vous m’adressiez tout à l’heure : « – Quel mal vous a donc fait, à vous et à vos pareils, cette royauté, cette noblesse, ce clergé, contre lesquels on vous inspire une aveugle et injuste aversion ? »

– Oui, monsieur Lebrenn, malgré l’étrangeté des circonstances que vous venez de m’apprendre, je vous réitère ma question ?

– D’abord, vous conviendrez, sire, que sachant, grâce à ma tradition de famille, par quels crimes… ceci est de l’histoire… par quels crimes se fondent ou finissent les dynasties, nous n’avons pu, de génération en génération, nourrir un profond respect et un grand attachement pour la royauté, nous de race gauloise, asservie par la race conquérante dont Clovis fut le chef.

– C’est un malheur, mais c’est le droit de la conquête, monsieur Lebrenn : toutes les monarchies ont une pareille origine. Le comte de Boulainvilliers a, dans ce siècle-ci, parfaitement établi et démontré comment la terre des Gaules appartient de droit ou de fait au roi et à sa noblesse, représentants des Francs conquérants, par la grâce de Dieu et le droit de leur épée. Ceci est aussi de l’histoire, monsieur Lebrenn ; or si votre famille et vous n’avez pas d’autres griefs à reprocher à la royauté, à la noblesse et au clergé, que leur antique possession d’État, ainsi que l’on dit, ce sont là de minces griefs.

– Entre autres minces griefs, sire, que pensez-vous de ceux-ci ? Le 21 janvier 1535… l’anniversaire de ce jour approche… le 21 janvier 1535, en vertu d’un arrêt rendu par votre aïeul François Ier, une jeune fille, Hèna Lebrenn, ayant pour père l’un de mes aïeux, Christian l’Imprimeur, a été, en présence du roi chevalier, plongée vivante vingt-cinq fois dans les flammes d’un bûcher…

– Ah ! c’est affreux ! – s’écrie Louis XVI, – c’est affreux !

– L’instrument du supplice d’Hèna Lebrenn et de tant d’autres hérétiques, l’estrapade, était dû à l’invention de votre aïeul François Ier ; il assistait avec sa cour à l’exécution, qu’il avait ordonnée, et dont mon aïeule fut l’une des victimes… Voilà, sire, le mal que la royauté a fait à ma race.

– C’est un acte sans doute déplorable, monsieur Lebrenn ; mais, hélas ! en ces temps de fanatisme religieux…

– Écoutez encore, sire : en 1573, lors du siège de La Rochelle, mon aïeule, Cornélie Miran, jeune fille héroïque, révoltée des crimes des Valois, de leur férocité envers les prisonniers protestants qu’ils torturaient, veut les venger sur le duc d’Anjou, qui commandait l’armée royale ; malheureusement, le poignard de Cornélie s’émousse sur la cotte de mailles que portait ce prince… cet infâme qui devait régner sous le nom de Henri III, d’immonde mémoire ; or, savez-vous, sire, à quel supplice il condamne mon aïeule ?

– Monsieur Lebrenn, je ne prétends, certes, point défendre ou atténuer les vices de Henri III, mais enfin cette jeune fille avait voulu attenter aux jours de ce prince…

– Il pouvait la tuer sur l’heure, il était en cas de légitime défense ; il pouvait encore la faire juger et condamner, c’était son droit ; mais croiriez-vous, sire, ce qu’imagina le Valois ? Il savait que la chasteté de Cornélie Miran égalait son héroïsme : il la condamne à être livrée à la lubricité des goujats de son camp, et se propose d’assister à ces outrages.

– Que puis-je, hélas ! vous répondre, monsieur Lebrenn, sinon que cela est horrible ?

– Une circonstance indépendante de la volonté du duc d’Anjou empêcha seule l’exécution de cette sentence atroce, mais elle n’en fut pas moins portée… Voilà, sire, le mal que la royauté a fait à ma famille… Écoutez encore : sous le règne de votre aïeul le grand roi, éclate l’insurrection de Bretagne, insurrection causée par la misère, par l’effroyable oppression de la seigneurie et du clergé, par les exactions inouïes du fisc royal ; l’un de nos parents, Tankèru le Forgeron, est roué vif ; un autre, Nominoë Lebrenn, échappe au même supplice par le suicide, et son père, Salaün Lebrenn, se soustrait à la mort en fuyant à l’étranger, où il demeure banni jusqu’à la fin du règne de Louis XIV… Voilà, sire, le mal que la royauté a fait à ma race.

– Ces punitions étaient certainement rigoureuses, monsieur Lebrenn ; mais, que voulez-vous ? vos parents ayant pris part à l’insurrection, ils subissaient les conséquences de leur rébellion.

– Soit, sire, je ne discuterai pas avec vous si un peuple, poussé à bout par des tyrannies, par des misères, par des iniquités qui atteignent les dernières limites du possible, et n’ayant dans sa position désespérée d’autre recours que la révolte, n’est pas en droit de se révolter. Mais voici un dernier fait contemporain, presque récent ; cela se passait en 1772, deux mois avant la mort de votre aïeul Louis XV.

1 comment