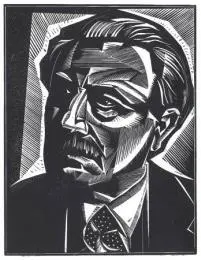

Monsieur Ouine

Georges Bernanos

MONSIEUR OUINE

(1946)

A propos de cette édition électronique du groupe « Ebooks libres et gratuits »

Elle a pris ce petit visage à

pleines mains – ses longues mains, ses longues mains douces – et regarde Steeny

dans les yeux avec une audace tranquille. Comme ses yeux sont pâles ! On

dirait qu’ils s’effacent peu à peu, se retirent… les voilà maintenant plus

pâles encore, d’un gris bleuté, à peine vivants, avec une paillette d’or qui

danse. « Non ! non ! s’écrie Steeny. Non ! » Et il se

jette en arrière, les dents serrées, sa jolie figure crispée d’angoisse, comme

s’il allait vomir. Mon Dieu !

– Que se passe-t-il ? Voyons, Steeny, interroge une

voix inquiète, toute proche, de l’autre côté des persiennes closes. Est-ce vous,

Miss ?

Mais elle l’a déjà repoussé violemment, sauvagement, et

reste debout sur le seuil, indifférente !

– Eh bien, Steeny, méchant garçon !

Il hausse les épaules, jette vers la porte un regard dur, un

regard d’homme.

– Maman ?

– Je croyais t’avoir entendu crier, dit la voix déjà lasse.

Si tu sors, prends garde au soleil, mon chéri, quelle chaleur !

Quelle chaleur en effet ! L’air vibre entre les

lamelles de bois. Son nez contre la persienne, Steeny le hume, l’aspire, le

sent descendre au creux de sa poitrine jusqu’à ce lieu magique où retentissent

toutes les terreurs et toutes les joies du monde… Encore ! Encore !

Cela pue la céruse et le mastic, une odeur plus puissante que l’alcool où se

mêle bizarrement l’haleine toujours moite des grands tilleuls de l’allée. Voilà

que le sommeil l’a pris en traître, d’un coup sur la nuque, en assassin, avant

même qu’il ait fermé les yeux. L’étroite fenêtre s’ébranle lentement, vacille, puis

s’allonge démesurément comme aspirée par en haut. La salle entière la suit, les

quatre murs s’emplissent de vent, battent tout à coup comme des voiles…

…………………………

– Steeny !

Ce sont les persiennes qui claquent, la lumière entre à

flots dans la chambre.

– Quelle folie de choisir une place pareille pour dormir !

De l’autre côté de la pelouse, nous t’entendions. N’est-ce pas, Miss ?

– M. Steeny a seulement tort de faire la sieste, le

médecin l’a défendu.

Elle pose la main sur son front, ou plutôt elle la place lentement,

soigneusement, presse de la paume les tempes, glisse dans la chevelure emmêlée

ses doigts mystérieux toujours frais.

– Si Madame veut le permettre…

Mais Madame secoue la tête, d’un air de consentir à tout – oui,

qu’importe ! – pourvu que la nuit vienne bien vite. La nuit ! Et elle

essaie vainement de réprimer un frisson de plaisir qui passe sur son joli

visage ainsi qu’une ride sur l’eau.

– Steeny m’accompagnera. Je vais promener le chien.

– Non !

Maman fait un pas en arrière, appuie son épaule au mur, un

bras plié sur sa poitrine dans un geste de défense. Ce « non », articulé

pourtant presque à voix basse, vient de frapper l’air comme une balle. Est-ce

bien ce petit garçon ?… Mais déjà elle redresse le menton, fait face, découvre

ses dents éclatantes. Elle fait face de toutes ses forces, de tout son courage,

de toute sa jeune vie à la présence familière, bien qu’invisible, au disparu, à

l’englouti, à l’absent éternel dont elle a reconnu la voix.

– Je n’aime pas qu’on dise non, Steeny. Et souvenez-vous de

ne jamais dire non à une femme, jamais. Ce n’est pas d’un gentleman.

Miss est rose de surprise, d’émotion, d’une sorte de saisissement

délicieux. Elle enveloppe sa maîtresse d’un regard doré.

– Que Madame veuille bien le permettre, j’irai seule. N’est-ce

pas, Steeny ? Du dehors, elle l’a saisi brusquement par la taille – aussi

traîtresse, aussi souple qu’une bête, avec son immense chevelure qui flambe.

Elle l’attire en pleine lumière, brutalement, au risque d’écraser sa poitrine

contre l’appui de la fenêtre. Il connaît depuis longtemps cette violence

calculée, sournoise, ces caresses féroces qui le bouleversent de curiosité, de

terreur, d’une sorte d’écœurement inexprimable. Non, non, que ce secret-là

reste entre eux ! Il refuse désespérément son regard, serre les dents pour

ne pas crier. Maman sourit.

– Laissez-le, Miss.

Elle le laisse, en effet, il sent les cruels bras mollir

autour de ses épaules, l’étreinte se dénouer aussi vite qu’elle s’est nouée, sous

les yeux distraits de maman, vaguement complice. Et voilà qu’elles lui tournent

le dos ensemble, s’éloignent, serrées l’une contre l’autre pour s’écarter le

moins possible de l’étroite lisière d’ombre. « Menteuse, menteuse », bégaye-t-il

pour lui seul à mi-voix. Pourquoi, menteuse ?…

Maman est une femme sensible, c’est-à-dire admirablement

défendue contre les fortes déceptions de la vie, impénétrable. Aussi loin qu’elle

remonte, dit-elle, le cours des ans, sa mémoire ne lui présente qu’une

succession monotone d’événements futiles, pareille au déroulement de la mer sur

une pente unie : le flot la caresse sans l’user. À l’ancien curé de

Fenouille qui s’étonnait courtoisement de la trouver toujours si résignée, si

docile aux volontés d’une Providence qu’elle feint pourtant d’ignorer – non par

malice assurément, peut-être par on ne sait quelle méfiance entêtée, bien

féminine, hélas ! à l’égard d’une philosophie spiritualiste souvent

exigeante, avouons-le ! – elle répondait simplement : « La

douceur a raison de tout. – Chère dame, s’écriait le bonhomme, vous venez de

parler comme une sainte ! » Et c’est vrai que rien n’a résisté à

cette douceur, jamais. À force d’en appeler sans cesse à ce témoin irrécusable

– la douceur, ma douceur – il semble qu’elle se soit prise elle-même à son jeu,

ainsi qu’un enfant fait du tigre imaginaire dessiné par lui sur le mur.

1 comment