Voyage à Lilliput Read Online

|

Anciennes unités de mesure |

Équivalences dans le système métrique |

|

1 gallon (impérial) |

4,55 litres |

|

1 lieue |

4,83 kilomètres |

|

1 lieue marine |

5,56 kilomètres |

|

1 mille (terrestre) |

1,61 kilomètre |

|

1 mille marin (anglais) |

1,85 kilomètre |

|

1 pied |

0,30 mètre |

|

1 pinte (impériale) |

0,57 litre |

|

1 pouce |

2,54 centimètres |

|

1 toise |

1,83 mètre |

VOYAGE À LILLIPUT

L’Éditeur au lecteur1

L’Auteur de ces Voyages, Mr. Lemuel Gulliver, est mon ami intime depuis longtemps ; nous sommes même un peu parents du côté maternel. Il y a environ trois ans, Mr. Gulliver, se lassant du grand nombre de curieux qui venaient le voir en sa maison de Redriff2, fit l’acquisition d’une petite terre, et d’une maison à proximité, près de Newark, dans le comté de Nottingham, sa province natale3 ; et c’est là qu’aujourd’hui il vit retiré, mais néanmoins dans l’estime de ses voisins.

Bien que Mr. Gulliver fût né dans le comté de Nottingham, où son père résidait, je lui ai cependant entendu dire que sa famille était originaire du comté d’Oxford ; ce que j’ai pu confirmer en voyant dans le cimetière de Banbury4, dans ce même comté, plusieurs tombes et monuments funéraires portant le nom de Gulliver.

Avant de quitter Redriff, il me confia la garde des feuillets qui suivent, avec la liberté d’en disposer comme bon me semblerait. Je les ai lus attentivement trois fois : le style en est très clair et simple, et le seul défaut que je leur trouve est que leur Auteur, comme le font souvent les voyageurs, donne un peu trop de détails. On y respire d’un bout à l’autre un air de vérité ; et de fait l’Auteur était si remarquable par son souci de la vérité, qu’il devint presque proverbial parmi ses voisins de Redriff de dire, lorsqu’on voulait affirmer quelque chose, que c’était aussi vrai que si Mr. Gulliver l’avait dit.

Suivant le conseil de plusieurs personnes respectables, à qui, avec la permission de l’Auteur, je communiquai ces feuillets, je prends le risque de les présenter au monde ; en espérant qu’ils procureront, ne serait-ce que pour un temps, un meilleur divertissement à notre jeune noblesse que la médiocrité habituelle des écrits politiques ou partisans.

Ce volume eût été au moins deux fois plus épais si je n’avais pris la liberté d’en supprimer d’innombrables passages relatifs aux vents et aux marées, ainsi qu’aux changements de cap et aux relevés de boussole de chacun des voyages ; j’ai fait de même avec les descriptions minutieuses des différentes façons de manœuvrer un bateau dans une tempête, écrites dans le style des marins ; de même pour les notations de longitude et de latitude ; et je crains que Mr. Gulliver n’en soit un peu mécontent. Mais j’étais résolu de mettre l’ouvrage autant que possible à la portée du plus grand nombre de lecteurs. Toutefois, si par mon ignorance des choses de la mer j’avais commis quelques erreurs, j’en suis seul responsable. Et si tel ou tel voyageur est curieux de voir l’œuvre dans son intégralité, telle que l’Auteur l’a écrite, je suis tout prêt à le satisfaire.

Pour ce qui est d’informations supplémentaires à propos de l’Auteur, le lecteur en trouvera dès les premières pages du livre.

Richard Sympson.

1 Ce texte constituait la Préface à l’édition originale de 1726. Au vu des nombreuses erreurs que contenait celle-ci, Swift, pour l’édition de 1735, la fit précéder d’une « Lettre du Capitaine Gulliver à son Cousin Sympson », dans laquelle il se plaignait du mauvais traitement fait à son texte. Comme elle concerne surtout le quatrième Voyage, elle n’est pas reproduite ici.

2 Redriff est l’ancien nom de Rotherhithe, quartier sud-est de Londres, près de la Tamise.

3 Il s’agit de Newark-on-Trent. Le Nottinghamshire est un comté du centre nord de l’Angleterre.

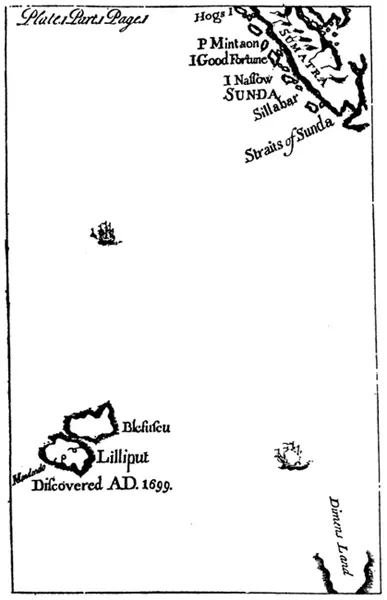

4 L’information est exacte : on trouve effectivement dans le cimetière de cette petite ville des tombes au nom de Gulliver, et les registres paroissiaux font état de la mort, le 17 août 1728, d’un certain Samuel Gulliver. Tous les détails, véridiques, donnés dans cette Préface, participent, comme la carte, de la volonté de Swift d’ancrer son récit dans un réel connu, afin de créer une illusion de véracité incontestable.

Chapitre 1

L’Auteur parle un peu de lui-même et de sa famille ; des premiers motifs qui le portèrent à voyager. Il fait naufrage, et nage pour sauver sa vie ; il atteint, sain et sauf, la côte du pays de Lilliput1 ; il est fait prisonnier, et transporté à travers le pays.

Mon père avait une petite propriété dans le comté de Nottingham ; j’étais le troisième de ses cinq fils. Quand j’eus quatorze ans, il m’envoya à Emanuel College2 à Cambridge, où je restai trois ans, et m’appliquai à mes études : mais la dépense que je représentais (je ne recevais pourtant qu’une maigre pension) étant trop lourde pour ses faibles moyens, on me plaça en apprentissage chez Mr. James Bates, éminent chirurgien de Londres, avec qui je passai quatre ans ; et comme mon père m’envoyait de temps à autre de petites sommes d’argent, je les employai à apprendre la navigation, ainsi que d’autres aspects des mathématiques, utiles à ceux qui forment le dessein de voyager, car j’étais convaincu depuis toujours que ce dût être là un jour ou l’autre ma destinée. Quand je quittai Mr. Bates, je retournai chez mon père ; où, grâce à son aide et à celle de mon oncle John, ainsi que de quelques autres parents, je réunis la somme de quarante livres, et obtins la promesse de trente autres livres par an pour subvenir à mes besoins à Leyden3 : là, j’étudiai la médecine pendant deux ans et sept mois, sachant qu’elle me serait utile lors de longs voyages.

Peu après mon retour de Leyden, mon bon maître Mr. Bates me recommanda pour l’emploi de médecin à bord de l’Hirondelle, dont le Capitaine était Abraham Pannell, avec qui je passai trois années et demie à faire un voyage ou deux au Levant, et dans d’autres parties du monde. À mon retour, je décidai de m’établir à Londres, ce que Mr. Bates, mon maître, m’encourageait à faire ; et il me recommanda à plusieurs patients. Je louai une partie d’une petite maison située dans le quartier de Old Jury4 ; et comme on me conseillait de changer d’état5, j’épousai Mrs. Mary Burton, seconde fille de Mr. Edmund Burton, bonnetier à Newgate Street, que je reçus accompagnée d’une dot de quatre cents livres.

Mais mon bon maître Master Bates venant à mourir deux années plus tard, et moi-même n’ayant que peu d’amis, mes affaires commencèrent à péricliter ; car ma conscience ne m’aurait pas permis d’imiter les coupables pratiques d’un trop grand nombre de mes confrères. Aussi, après en avoir parlé avec ma femme et quelques autres de mes connaissances, je décidai de repartir en mer.

1 comment